Retour au menu

L’ESSENTIEL

La géo-ingénierie se divise en deux catégories : les « innovations » visant à « gérer » (?) le rayonnement solaire et les technologies consistant à « capturer » le carbone par des moyens mécaniques ou chimiques puis à le stocker, pour éventuellement le réutiliser… (extrait de notre dossier « Quel diagnostic et quelles perspectives ?« , juin 2024).

La géo-ingénierie solaire

La première idée (dans les années 70) était de diffuser à haute altitude du dioxyde de souffre, un aérosol dont le comportement est similaire à celui des gaz volcaniques dans la mesure où il réfléchit la chaleur du soleil. Mais, pas de chance, dès 2008, une étude parue dans Science concluait que de telles injections stratosphériques d’aérosols soufrés, allaient (en renforçant l’effet chimique d’éléments chlorés) fortement réduire la quantité d’ozone au-dessus des pôles.

Qu’à cela ne tienne ! Le physicien américain David Keith, de l’université de Harvard propose alors d’utiliser la Calcite (qui, possiblement pourrait même restaurer l’Ozone). Or, l’impact à long terme sur la dynamique de l’ozone stratosphérique reste totalement incertain ! Plus globalement, et c’est bien le problème de toute « solution » de géoingénierie, modifier le bilan énergétique de la Terre peut entraîner des changements imprévisibles dans les modèles climatiques mondiaux, affectant les précipitations et les températures de manière potentiellement inégale à travers le monde.

Pour Olivier Boucher directeur de recherche CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) et coordinateur du chapitre « Nuages et aérosols » du 5e rapport d’évaluation du GIEC : « En agissant ainsi, on changerait la circulation atmosphérique moyenne autour du globe. Il est plus que vraisemblable que les régimes de précipitations moyens en seraient à leur tour affectés, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et ce de manière difficilement prévisible ».

Un autre risque majeur est celui de l’effet rebond ou « choc de terminaison ».

Les modélisations suggèrent en effet que, si l’on mettait en place un système de GRS sans réduire parallèlement les émissions de gaz à effet de serre, et que survenait ensuite un arrêt soudain de ce programme (pour des raisons techniques ou géopolitiques), tout le réchauffement masqué réapparaîtrait en l’espace d’une décennie seulement. Ce phénomène de rattrapage se traduirait par une augmentation extrêmement brutale de la température.

Dernière question, que ne semblent pas se poser nos apprentis sorciers : quelle instance contrôlerait ce programme, et donc le thermostat mondial ? Et quelles menaces pourraient représenter le pouvoir de détenir un tel contrôle ?

Le temps des « voleurs de pluie »

La Chine utilise déjà des méthodes comme l’ensemencement de nuages pour contrôler les pluies. Dès décembre 2020, elle annonçait étendre son programme d’ingénierie climatique, en couvrant un territoire de 5,5 millions de kilomètres carrés (1,5 fois la taille de l’Inde). La conséquence en est une aggravation des fortes tensions avec l’Inde : l’agriculture y est fortement dépendante de la mousson, qui a déjà été perturbée et est devenue moins prévisible à cause du changement climatique. En 2017, des chercheurs de l’Université nationale de Taiwan résument dans une étude que « le manque de coordination adéquate des activités de modification du temps pourrait conduire à des accusations de « vol de pluie » entre les régions voisines », à la fois en Chine et avec d’autres pays.

La captation carbone : marginale et…. pas encore au point !

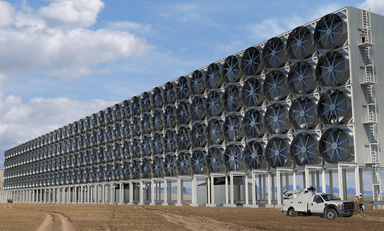

Les technologies de captation du CO2 dans l’air ambiant sont apparues il y a une dizaine d’année. L’entreprise Climeworks a été pionnière dans ce domaine. Fondée en 2009, cette start-up issue de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) a développé des collecteurs de CO2 empilables et modulaires.

Mais ces technologies de captation pêchent déjà par leur coût énergétique faramineux, la concentration du CO2 dans l’atmosphère n’étant que de 0,04 %. Dans une étude publiée en août 2020 dans Nature Climate Change, des chercheurs estimaient que pour extraire 3 milliards de tonnes de CO2 par an (soit seulement 7 % des émissions), les DAC (Direct Air Capture) vont nécessiter, rien qu’en chaleur, l’équivalent de 115 % de la consommation mondiale actuelle de gaz naturel.

En 2017, Climeworks admettait qu’il faudrait construire pas moins de 750 000 usines supplémentaires pour capter 1% du dioxyde de carbone atmosphérique mondial.

Les océans seront-ils un jour en paix ?

Ce qui ne semble guère possible avec les aspirateurs géants, certains veulent le tenter en « traitant » les océans pour qu’ils puissent absorber plus de carbone. Cette géo-ingénierie envisage plusieurs techniques : la fertilisation des océans (ajout de nutriments, comme le fer ou le phosphate, pour stimuler la croissance du phytoplancton), leur alcalinisation (injection de carbonate de calcium ou d’hydroxyde de calcium). Cela va même jusqu’à envisager de modifier artificiellement… la circulation océanique en pompant de l’eau froide des profondeurs pour la remettre à la surface afin de diminuer leur température et d’absorber plus de CO2 ! Les Shadoks n’auraient pas dit mieux.

Les conséquences de ce type de manipulations peuvent être dramatiques.

Selon l’étude d’une équipe américano-canadienne, si l’ajout de fer dans les zones océaniques entraîne effectivement un très fort développement du phytoplancton, elle provoque aussi la production d’acide domoïque, une neurotoxine aux conséquences graves.

Par ailleurs, une augmentation excessive du phytoplancton peut conduire à des efflorescences algales qui, lorsqu’elles meurent et se décomposent, consomment de grandes quantités d’oxygène dans l’eau. Ce processus peut créer des zones hypoxiques, les « zones mortes » dont nous avons parlé précédemment.

Capter à la source et stocker ?

Il existe plusieurs techniques qui consistent à capter le CO2 à la source. La capture postcombustion est la plus connue : elle consiste à capturer le CO2 après la combustion des combustibles fossiles et elle est utilisée dans des centrales électriques et des installations industrielles où les gaz de combustion sont traités pour en extraire le CO2 avant qu’ils ne soient relâchés dans l’atmosphère. C’est une technique qui n’est pas encore déployée à grande échelle. De nombreuses expérimentations sont en cours, soit sur des centrales existantes, soit sur des unités neuves, principalement dans les pays développés (Europe, Amérique du Nord, Australie pour l’essentiel) ainsi qu’en Chine (source).

Il existe également une technique de captage en précombustion. Cela se fait par une gazéification du combustible, pour obtenir un mélange de CO + H2O, puis une transformation qui conduit à produire l’énergie par hydrogène dans des turbines.

Dans les deux cas, des solvants sont utilisés pour extraire le CO2 ce qui n’est pas sans risque en cas de fuites lors de manipulations, défauts de confinement, etc. Mais la vraie difficulté réside dans le stockage.

Le stockage en grande quantité est réalisé en profondeur dans des formations géologiques. Il est donc nécessaire d’assurer, sur le long terme, l’étanchéité des sites (aquifères salins, gisements épuisés de pétrole et de gaz, veines de charbon non exploitées).

Les risques de type industriels ne sont pas négligeables (voir l’étude d’INERIS). Les puits utilisés pour injecter le CO2 peuvent se retrouver endommagés, un choix inapproprié d’un site de stockage peut augmenter le risque de fuites, l’injection de grandes quantités de CO2 peut augmenter la pression dans la formation géologique, ce qui peut entraîner des fractures facilitant ainsi la migration du CO2 vers la surface. Le CO2 peut aussi réagir avec les minéraux et les fluides dans la formation de stockage, affectant la stabilité du site et modifiant modifier la perméabilité de la roche… Sans compter que des concentrations élevées de CO2 peuvent également poser des risques pour la santé humaine (d’où des précautions supplémentaires à prendre en termes d’éloignement des zones d’habitations).

Enfin, tout cela a évidemment un coût énergétique (en amont du stockage, le CO2 doit être transporté, soit par pipeline, soit par bateau, soit encore par camion pour de petites quantités). Le surcoût intervient aussi à la construction des installations et lors de l’exploitation. Il est estimé à environ 25 % de l’énergie produite. Cependant, nous considérons qu’en regard de la situation, cette technologie ne peut être mise sur le même plan que la GRS ou la manipulation chimique des océans (à proscrire totalement). C’est une question à débattre. D’une part, le captage à la source ne doit pas devenir une nouvelle excuse pour renoncer à baisser drastiquement le volume des émissions, mais d’autre part, il pourrait nous permettre, dans le cadre d’une véritable transition, et sur des unités correctement contrôlées, d’envisager la compensation d’émissions résiduelles (celles que nous n’arriverions pas à éliminer complètement). L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) estime qu’elles pourraient contribuer à 20 % des efforts de réduction des émissions en 2050 dans un contexte de diminution par deux des émissions mondiales entre 2005 et 2050 (source). Si nous ne devons pas l’écarter, nous ne pouvons par contre considérer la captation comme une véritable « solution », d’autant plus que le potentiel de cette technique semble largement surévaluée, y compris par le GIEC (voir l’article « La faisabilité d’un stockage de CO2 à l’échelle d’une gigatonne d’ici le milieu du siècle » ci-dessous).

Rapport de l’Académie des sciences – 2 octobre 2025 – Géo-ingénierie climatique : état des lieux

scientifique, enjeux et perspectives

Abstract

Les effets du changement climatique s’intensifient, induisant une menace grandissante pour les sociétés humaines et les écosystèmes. Pourtant, les politiques publiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), ou politiques d’atténuation, ne sont aujourd’hui pas suffisantes pour respecter l’objectif de l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement sous 2°C, avec l’aspiration à renforcer les efforts pour le contenir à 1,5°C.

Dans ce contexte, en parallèle des efforts de réduction des émissions de GES et des besoins d’adaptation au changement climatique, un ensemble de méthodes d’intervention directe à l’échelle planétaire sur le système climatique, regroupées sous l’expression de géo-ingénierie climatique, suscite un intérêt croissant, mais également des controverses dans un contexte de fortes incertitudes.

Au sens large, trois grandes familles d’approches sont distinguées : les techniques visant à contrebalancer l’effet réchauffant des GES par une modification du rayonnement solaire (Solar Radiation Modification – SRM), les méthodes d’élimination et de stockage à long terme du dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique (Carbon Dioxide Removal – CDR) qui cherchent à réduire la concentration atmosphérique de ce GES et les technologies de captage, stockage et valorisation du carbone (Carbon Capture, Utilisation and Storage – CCUS) qui consistent à capter les émissions de CO2 à la source, dans le but de les stocker durablement, ou de les réutiliser pour la fabrication de certains produits en remplacement de sources de combustibles fossiles.

La faisabilité d’un stockage de CO2 à l’échelle d’une gigatonne d’ici le milieu du siècle (Nature Communications, Août 2024)

Abstract

Le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoit un stockage souterrain du carbone à des taux de 1 à 30 GtCO2 an-1 d’ici 2050. Ces projections négligent cependant les éventuelles limites géologiques, géographiques et technico-économiques à la croissance. Nous évaluons la faisabilité d’une augmentation du stockage du CO2 à l’aide d’un modèle de croissance résolu géographiquement qui prend en compte les contraintes liées à la fois à la géologie et au taux d’augmentation. Nos résultats suggèrent un taux de stockage mondial maximal de 16 GtCO2 an-1 d’ici 2050, mais cela dépend de la contribution des États-Unis à hauteur de 60 % du total. Ces valeurs contrastent avec les projections du sixième rapport d’évaluation qui surestiment largement la faisabilité du déploiement en Chine, en Indonésie et en Corée du Sud. Une référence réalisable pour les projections mondiales de stockage du CO2, et conforme aux feuilles de route technologiques actuelles du gouvernement, suggère un taux de stockage mondial de 5 à 6 GtCO2 an-1, les États-Unis contribuant à hauteur d’environ 1 GtCO2 an-1.

Safeguarding the polar regions

from dangerous geoengineering:

a critical assessment of proposed

concepts and future prospects (9 septembre 2025)

(Protéger les régions polaires contre la géo-ingénierie dangereuse : évaluation critique des concepts proposés et perspectives d’avenir)

Abstract

La combustion des combustibles fossiles réchauffe la planète, avec des conséquences catastrophiques pour son habitabilité et pour la nature dont dépend notre existence. Enrayer le réchauffement climatique nécessite une décarbonation rapide et profonde, visant à atteindre la neutralité carbone (CO2), un objectif à atteindre d’ici 2050 pour que le réchauffement reste dans les limites fixées par l’Accord de Paris de 2015. Cependant, certains scientifiques et ingénieurs affirment que l’objectif de décarbonation du milieu du siècle ne sera pas atteint et proposent de privilégier les solutions technologiques de géo-ingénierie ou les interventions climatiques susceptibles de retarder ou de masquer certains des impacts du réchauffement climatique. Ils invoquent souvent la nécessité de ralentir le réchauffement dans les régions polaires, car elles connaissent des taux de réchauffement supérieurs à la moyenne mondiale, avec des conséquences graves et irréversibles prévues, tant au niveau local (par exemple, sur les écosystèmes fragiles) qu’au niveau mondial (par exemple, sur le niveau de la mer). Plusieurs concepts de géo-ingénierie existent pour les régions polaires, mais ils n’ont pas été pleinement examinés par la communauté scientifique polaire, ni intégrés à une compréhension de la dynamique et des réponses polaires. Nous évaluons ici cinq de ces concepts de géo-ingénierie polaire et soulignons les enjeux et risques importants liés à la disponibilité technologique, à la faisabilité logistique, au coût, aux conséquences néfastes prévisibles, aux dommages environnementaux, à l’évolutivité (dans l’espace et le temps), à la gouvernance et à l’éthique. Selon notre expertise, aucune de ces idées de géo-ingénierie ne résiste à un examen approfondi quant à son utilisation dans les décennies à venir. Nous estimons plutôt que les concepts proposés seraient dangereux pour l’environnement. Il est clair pour nous que les approches évaluées ne sont pas réalisables et que la poursuite des recherches sur ces techniques ne constituerait pas une utilisation efficace du temps et des ressources limités. Il est essentiel que ces idées ne détournent pas l’attention de la priorité de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni de la nécessité impérieuse de mener des recherches fondamentales dans les régions polaires.