Retour au menu

L’ESSENTIEL

La pensée ou l’idéologie dominante, dans l’Anthropocène en particulier, se caractérise principalement par :

– La croyance en la possibilité d’une croissance infinie dans un monde fini : l’idéologie dominante pose la croissance économique continue en paradigme incontestable et fait du consumérisme un principe intangible. Voir la fiche « Croyance de la possibilité d’une croissance infinie dans un monde fini…« .

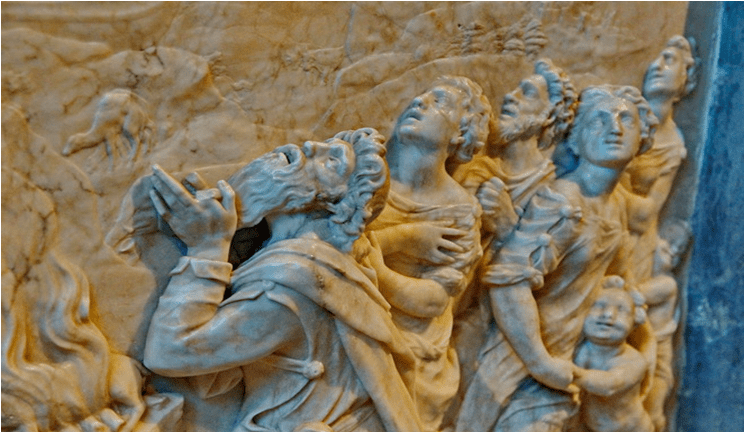

– La croyance dans la toute-puissance de l’Homme qui sera, quoiqu’il arrive, capable de « dompter » la Nature (par rapport à laquelle il est « extérieur »). C’est une foi quasi aveugle dans la science et la technologie comme solutions à tous les problèmes. Voir la fiche « La géo-ingénierie ou le fantasme de toute-puissance« .

– Ce peuvent être encore des paradigmes plus brutaux : l’adhésion à une vision fondamentalement inégalitaire du monde, où seule une « élite » mériterait de survivre (darwinisme social).

Mais ce n’est pas tout. C’est l’ensemble des valeurs et principes structurants du capitalisme qui fait obstacle à une bifurcation d’ampleur.

La propriété privée, surtout des moyens de production et des ressources naturelles, crée une logique d’accaparement et d’exclusion. Elle empêche une gestion collective des biens communs (comme l’eau, la terre, les forêts) et freine des solutions coopératives ou locales. Par exemple, des projets écologiques alternatifs peuvent difficilement émerger face à la concentration foncière ou à la privatisation de ressources vitales.

La croissance économique est plus que la croyance dans la non finitude des ressources. C’est un culte, un paradigme. Sans elle « point de bien-être, de prospérité et de progrès ». Non seulement cela entre en contradiction directe avec les limites planétaires mais c’est une vision du monde qui structure aussi les mentalités et les comportements individuels et collectifs. Ce paradigme repose sur une vision linéaire du progrès où chaque génération doit vivre « mieux » (?) que la précédente, avec toujours plus de biens matériels, de consommation, et de technologies avancées. La croissance devient un impératif moral et politique : ceux qui ne croissent pas sont vus comme échouant, ou même comme déviants. La bifurcation écologique impliquerait au contraire une décroissance radicale ce qui est impensable dans un cadre capitaliste.

Autres notions fondamentales du capitalisme : « l’efficacité » et la « productivité« . Ces deux notions sont conçues dans une logique de rentabilité : faire plus avec moins, plus vite. Mais cette efficacité est souvent calculée en valeur monétaire, pas en impact écologique ou humain. Résultat : les écosystèmes sont surexploités, les humains épuisés, et les coûts environnementaux externalisés. Une vraie bifurcation exigerait de ralentir, de prendre soin, de redéfinir la valeur du « travail » (et ce que nous appelons « travail » !) — tout le contraire du paradigme productiviste.

La « concurrence » ensuite… Elle est censée nous pousser à innover pour gagner des « parts de marché », mais elle est directement source de gaspillage : au lieu de coopérer, d’unir les efforts, il « faut » être le « numéro 1 sur le marché » ! Ainsi, au lieu d’avoir le nombre d’unités de production nécessaires pour répondre aux besoins, nous avons une kyrielle d’entreprises guerroyantes, préférant garder leurs technologies innovantes plutôt que de mutualiser les savoirs, avec élimination des « canards boiteux » à la clé. Combien de temps, d’énergie, de matières premières perdues pour rien dans cette course au leaderhip ? De plus, la logique concurrentielle empêche factuellement de planifier démocratiquement la bifurcation (fermeture d’industries polluantes, reconversion, redistribution).

L’individualisme et « l’individuation » sont encore un autre frein et non des moindres. L’individu capitaliste est vu comme autonome et responsable de son destin. Cette vision rend la crise écologique plus difficile à penser collectivement. On met l’accent sur les petits gestes individuels (trier ses déchets, manger bio), ce qui dépolitise le problème (ce qui est le but recherché !). Or, la bifurcation écologique est systémique : elle exige des décisions collectives, une redistribution et une transformation structurelle, pas juste de « meilleurs choix » personnels.

Concernant la consommation, le capitalisme en a fait un marqueur fort d’identité, de statut social, de bonheur. Cela rend extrêmement difficile de promouvoir la sobriété, la frugalité ou la renonciation sans passer pour rétrograde, triste ou punitif (la tristement fameuse « écologie punitive » !). Changer de modèle suppose de réinventer nos désirs collectifs, ce qui paraît inconcevable quand tout l’imaginaire dominant (pubs, médias, réseaux sociaux) célèbre l’abondance et la nouveauté.

Le capitalisme c’est aussi la glorification de la marchandisation. Tout doit pouvoir être l’occasion de faire des affaires. Si la « transition écologique » intéresse, c’est parce « qu’elle va créer des emplois », « ouvrir de nouveaux marchés » (juteux)… Combien de fois avons-nous entendu ces propos ? Tout peut et tout doit être transformé en marchandise : la nature, les soins, les données, le vivant. Cela rend illégitime toute tentative de sortir certaines activités du marché (par exemple, rendre les semences, l’eau, ou l’air inaccessibles à la spéculation). Pourtant, la bifurcation écologique passerait obligatoirement par la recommunalisation de certaines ressources, par le partage, par la sortie de la logique marchande.

Enfin, le capitalisme produit et reproduit des inégalités massives. Ce n’est pas une « simple » conséquence, c’est dans son ADN. C’est même la justification de son existence : permettre aux « meilleurs », aux plus « méritants » ou au plus « doués » (?) d’atteindre le sommet de la chaîne alimentaire ! Bien entendu, les plus riches sont aussi les plus pollueurs, et ce sont eux qui vont opposer la résistance la plus farouche aux changements structurels, pour ne pas risquer de perdre leurs avantages. Au final : le système protège ceux qui bloquent la bifurcation écologique tout en faisant peser le coût de la transition sur les plus vulnérables.

Ce faisant, comment croire à une bifurcation ou à une « transition » dans le cadre d’un système qui est totalement en contradiction avec les objectifs à tenir ?

La Tragédie de la croissance, une métaphysique du néo-libéralisme, par Agnès Sinaï, revue Terrestres, juin 2020.

« La croissance est un Janus à deux têtes. Considérée comme nécessaire, voire vitale pour la continuité des sociétés industrielles, sa poursuite est pourtant impossible. C’est un dilemme. Que la langue anglaise résume fort bien sous le terme de predicament. Nous sommes entrés dans l’Age des ruptures. Le monde de demain sera fort différent de celui que nous connaissons. Ce sont les schèmes mêmes d’explication sociale qui sont frappés d’obsolescence. Aujourd’hui il ne s’agit pas tant de changer d’interprétation du monde, que de constater que ce sont les bouleversements du monde qui nous obligent à changer ».

Pour lire l’article : https://www.terrestres.org/2020/06/26/la-tragedie-de-la-croissance-une-metaphysique-du-neo-liberalisme/

Une transition écologique peut-elle se faire avec le capitalisme ? Par Olivier Bonfond, décembre 2018

« Tant les confusions et les idées préconçues sont puissantes et omniprésentes sur le capitalisme, et tant l’impact du capitalisme sur nos vies et nos sociétés est important, répondre à cette question nécessiterait bien plus qu’une page ou deux. L’exercice exige donc des « raccourcis ». Essayons d’être simples, sans tomber dans le simplisme.

Une fois oui

OUI, car techniquement, c’est possible. Dans son excellent ouvrage L’impossible capitalisme vert (La Découverte, 2012), Daniel Tanuro montre que les technologies actuelles permettraient de se passer complètement des combustibles fossiles et du nucléaire en deux générations : « le potentiel cumulé du solaire thermique, photovoltaïque et thermodynamique, du vent, de la biomasse et de la force hydraulique peut couvrir cinq à six fois les besoins mondiaux en énergie primaire. ». Il en va de même de la destruction des forêts et des autres désastres écologiques : il parfaitement possible d’y mettre fin rapidement. À l’heure où les dirigeants politiques et les populations affirment qu’il est urgentissime d’agir, pourquoi donc ce tournant écologique n’arrive pas à se concrétiser ? Le fait que la logique capitaliste reste dominante au sein de nos sociétés constituent le cœur du problème.

Douze fois non

Depuis le Sommet de la Terre de l’ONU en 1992, le monde entier sait que « notre maison brûle ». Depuis lors, les engagements, les accords et les déclarations ambitieuses se sont multipliés. On essaye donc depuis minimum 25 ans de gérer le problème et le bilan est sans appel : non seulement le capitalisme n’est pas parvenu à freiner le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution de l’air, la destruction des forêts, l’artificialisation des sols, l’acidification des océans et autres joyeusetés, mais toutes ces destructions n’ont fait que s’aggraver et s’intensifier. Ajoutons que toutes les solutions mises en place par le système capitaliste (la « croissance soutenable », le développement durable, le marché du carbone, les technologies vertes comme les agrocarburants, etc.) ont abouti à des désastres ou des échecs fulgurants.

Pour lire l’article : https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=16949