On va droit dans le mur ou on bifurque ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le sentiment d’urgence est très inégalement distribué au sein de la population, en France comme ailleurs. C’est un sérieux frein à la dynamisation des actions de transition écologique. Des sondages semblent mettre en évidence une « prise de conscience ». Las. Chaque année, l’Ademe publie un baromètre sur les représentations sociales du changement climatique. En découvrant les résultats du dernier sondage, nous ne savons pas s’il faut en rire ou en pleurer. Ainsi, 84 % des français estiment « déjà fournir des efforts » (baisser la température du logement, moins prendre l’avion, réduire sa consommation…). C’est bien. Mais, dans le même temps, seulement 64% estiment que le réchauffement climatique est d’origine humaine, et pas moins de 28% pensent qu’il s’agit d’un phénomène naturel ! Ensuite, seuls 12% des sondé.es considèrent l’environnement et le climat comme leur préoccupation première. Si l’immense majorité est inquiète, elle l’est « d’un peu de tout », sans être en mesure d’en tirer des enseignements. L’anxiété se traduit bien plus par une montée de l’extrême droite que par des actes pour stopper l’écocide général !

Mais faut-il s’en étonner ? De la même façon et pour oser un parallèle, lorsqu’un sondage nous apprend que 84% des personnes sont également « préoccupées » par la cause animale, la consommation de viande ne diminue pas pour autant (c’est même l’inverse). Et la moyenne de cette consommation demeure à une centaine de kilos de carcasses animales chaque année… Mais nous ne baisserons pas les bras pour autant. Nous ne verserons pas dans « tout est foutu ». Nous ne sommes pas « éco-anxieux », nous sommes éco-vénères !

Dans ce numéro spécial, nous vous proposons un tour d’horizon général de la situation. Nous y verrons les principales causes et conséquences de la « triple rupture de l’Anthropocène », ainsi que les réponses qui pourraient être apportées. Nous espérons que ce document vous permettra d’enrichir vos argumentaires mais vous incitera également à faire des choix militants éclairés. Car c’est cela qui compte : nous devons toutes et tous, à la hauteur de nos possibilités, agir pour poser, dès maintenant, les jalons d’une société post-anthropocène, solidaire, égalitaire et humaine.

Sommaire

Partie I – Etat des lieux

Les freins à l’action…

– La fabrication de l’ignorance

– La force du déni et les marchands de doute

– L’œuvre délétère de la nébuleuse climato-dénialiste

– Les discours de l’inaction

Les sources scientifiques

– Le GIEC

– L’IPBPES

– D’autres sources

La triple rupture de l’Anthropocène

– Vous avez dit « Anthropocène » ?

– Faut-il plutôt parler de « capitalocène » ?

– Le réchauffement climatique

– Les scénarios pour le futur

– L’effondrement de la biodiversité

– Nos pollutions et dégradations

– Focus sur les limites planétaires

Les conséquences pour les populations

– Ce que veulent dire les « + 1,5°C », « +2°C » et plus

– Les chaleurs intenses

– Sécheresses, stress hydrique et pénurie d’eau potable

– Les méga feux

– Le dérèglement du cycle de l’eau

– La montée du niveau de la mer

– La désertification

– La perturbation des régulateurs climatiques

– La fonte du permafrost

– Les boucles de rétroactions positives

– Les impacts sanitaires

– Rupture des cycles biogéochimiques

– La dégradation des sols, un « modèle » agricole à bout de souffle

– Les réfugié.es climatiques

– Les coûts économiques des chocs

– Tensions géopolitiques

– Risques d’effondrement démocratique

Partie II – Les « solutions » ?

Quelle transition / bifurcation ?

– La transition radicale

– La neutralité carbone

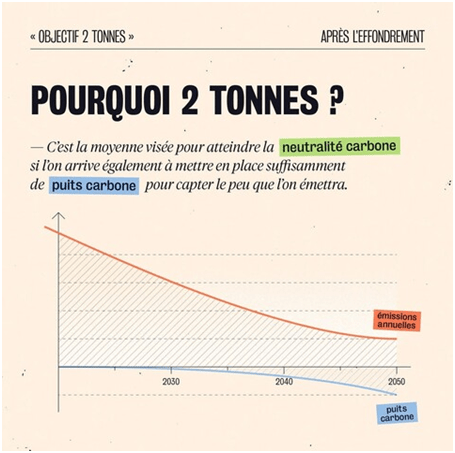

– L’objectif « deux tonnes »

– Quid du principe prudentiel ?

– La dette climatique,

– Le mythe de la « croissance verte » et du « découplage »

– Les mille et une fables du techno-solutionnisme

– La voiture électrique

– La « dématérialisation » par le numérique, vraiment ?

– La géo-ingénierie ou le fantasme de toute-puissance

– Changer nos mode de vie : parlons « décroissance » !

Des paroles aux actes !

– Un chamboulement de toutes nos activités (ou presque)

– Réensauvagement

– Sanctuaires marins

– Protection des forêts

– Luttes contre les pollutions

– Développer les alternatives aux plastiques

– Oui, l’agroécologie peut nourrir le monde

– De nouvelles manières de construire et d’habiter

– Décarboner l’énergie : un mix 100 % EnR

– La redirection écologique des territoires

– Une « éco-industrie » à inventer

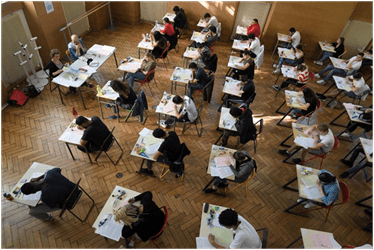

– L’éducation à l’ère de l’Anthropocène et de la décroissance

Partie I – ETAT DES LIEUX

Les freins à l’action…

La fabrication de l’ignorance…

La première cause de la lenteur de la prise de conscience est sans doute à chercher du côté des médias « mainstream ».

Selon une étude réalisée par « Reporters d’espoir » (2020), les matinales radios dont les journaux de 8h (qui représentent généralement des forts pics d’audiences) ne comportent qu’entre 0 et 1,3 % de sujets concernant le climat.

Dans la presse quotidienne nationale, seulement 3,8 % des articles sont consacrés à ce « type de sujet ». Seul 1% des sujets des JT de TF1 et France 2 évoquent le climat.

Cependant, bien d’autres facteurs sont aussi à prendre en considération. Le dynamisme des opérations de greenwashing, se traduit par un nombre impressionnant d’entreprises, grandes ou petites, qui affichent une façade verte soit pour masquer leurs actions écocidaires, soit pour « surfer » sur la vague. Toutes ces opérations de communication laissent croire que quelques innovations technologiques suffiront à résoudre le problème.

Au final, il s’avère qu’un quart des entreprises contrôlées par la DGCCRF seraient non-conformes en matière de publicité environnementale. Le greenwashing est donc encore bien présent en France. Lire « Une entreprise sur quatre coupable de greenwashing en France » ICI.

A noter encore que de grands groupes de l’industrie fossile n’hésitent pas à acheter quelques « scientifiques » peu scrupuleux. Le dernier film « Climat : le film (The cold truth) » fait intervenir plusieurs chercheurs qui ont été démasqués par la presse d’investigation ou par des ONG comme ayant perçus des généreuses subsides.

La force du déni

Si nous savons qu’il est trop tard pour éviter que les populations humaines soient durement impactées par la « triple rupture » notre avenir dépend des actions qui seront entreprises dès maintenant. Mais les mécanismes du déni sont puissants !

Le simple fait d’aborder le sujet déclenche de suite un certain nombre de réactions d’incrédulité voir de franche hostilité. Le déni (sauf s’il relève d’une simple grande bêtise) est souvent un mode de défense contre l’anxiété générée par le spectacle du monde (car chacun dispose tout de même d’un minimum d’informations !). Il est alors psychologiquement plus confortable de refuser de croire aux discours entendus, ou de se convaincre que les scientifiques sont toutes et tous dans l’erreur, à part une toute petite minorité d’entre eux (celle payée par l’industrie fossile !).

Les marchands de doute

Un fait historique fait référence : dès 1953, les fabricants de cigarettes disposaient des résultats des recherches menées dans leurs laboratoires. Celles-ci avaient confirmé le rôle cancérigène du tabac en mettant en cause pas moins de 17 produits !

Malgré cela, ils mettent immédiatement en place des campagnes de presse pour nier les premiers faits scientifiques établis. Et ils n’hésitent pas à soudoyer des chercheurs peu scrupuleux. Les marchands de doute rejouent la même partition concernant les énergies fossiles.

L’œuvre délétère de la nébuleuse climato dénialiste

Cette nébuleuse a connu deux grandes phases : d’abord, c’est le fait du réchauffement climatique qui a été contesté. Puis, les discours se sont globalement orientés sur d’autres arguments : le réchauffement « est là », mais, il n’est pas « inédit » et « il n’est pas d’origine anthropique ». La présence est massive sur les réseaux sociaux mais aussi dans les mass médias.

Une revue de la littérature sur le sujet, réalisée par Catherine Wedding et publiée en septembre 2022 se révèle fort instructive. Pour l’auteure : « Les acteurs politiques et les individus qui nient la réalité du changement climatique d’origine humaine constituent une minorité dotée d’une capacité démesurée à façonner la science, la politique et la communication climatiques nationales ». Et ce n’est pas peu dire ! Cette influence est manifeste dans un pays comme les USA. Mais il peut aussi s’observer en France et il suffit de se remémorer les vœux d’Emmanuel Macron en 2023 (« qui aurait pu prédire la crise climatique ?). Nous aurons aussi une pensée pour Mr Pouyanné, le PDG de Total, lorsqu’il ose dire à Jean Jouzel que « lui », est « dans la vraie vie »… Et qu’il a donc besoin de construire de nouveaux forages pour répondre à la demande… Les climato-sceptiques défilent sur les plateaux, en étant très rapidement… réinvité.es dès que l’occasion se présente ! Certains, comme Sylvie Brunel, vont également en profiter pour prendre ardemment la défense de l’agriculture pesticidaire ! De grands médias continuent à régulièrement ouvrir leurs colonnes à des dénialistes. C’est le cas du Figaro, avec Olivier Postel-Vinay, auteur de la « comédie du climat ».

Les discours de l’inaction

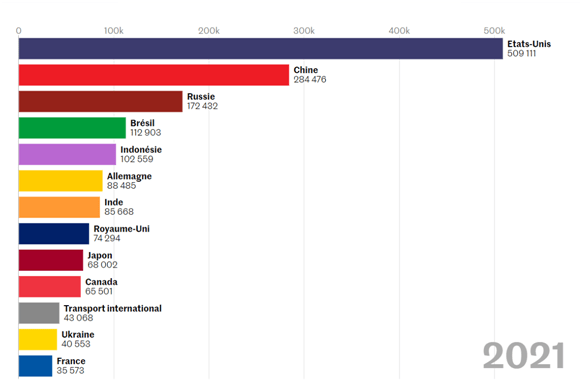

Ces discours sont multiples et, hélas, largement répandus : « La France ne compte que pour 1% des émissions », « il est déjà trop tard », « les EnR polluent », « le problème, c’est la Chine », « réduire les émissions des ultra riches suffirait »… Mais tous ces discours ne sont que prétexte pour se « dédouaner » !

Oui, le problème est international et la transition doit absolument prendre en compte la nécessité de justice sociale, tant entre les pays qu’à l’intérieur de chacun d’eux. Mais les changements de modes de vie vont concerner tout le monde (voir l’article sur les 2 tonnes p. 22). Oui, la Chine émet énormément de GES mais l’empreinte d’un habitant chinois est inférieure à celle d’un français.

« Trop tard » ? Mais trop tard pour quoi ? Nous ne sommes pas dans un combat qui se résumerait par un « 0 » ou « 1 ». Toutes nos actions vont peser non seulement pour « limiter la casse » mais également pour préparer l’avènement d’un nouveau modèle de société.

Un autre problème réside dans les discours et approches par trop « technicistes ». Elles vont généralement faire l’impasse sur toute idée de transformation radicale de nos agencements économiques et politiques. Les projets de transition bas carbone se posent alors comme une affaire d’ingénieurs. Le message – à peine subliminal – est que le simple quidam ne peut être, au mieux, qu’un généreux donateur, appelé à soutenir l’action éclairée des « sachants très spécialistes » (le tristement célèbre syndrome du « colleur d’affiches » !). Le « plan de transformation de l’économie française » du Shift Project est sans doute parvenu à capter l’attention d’élu.es, de grands patrons et de hauts fonctionnaires pour la simple et bonne raison qu’il ne porte aucune revendication de rupture et qu’il fait siens les principes inhumains du marché et d’une gouvernance par des « élites ». Mais au bout du compte ? L’action du Shift Project a largement contribué à discrédité les EnR et à favoriser le retour en force du nucléaire. Peut-être conviendrait-il juste de préciser que le Shift Project est en partie financé par de grands écologistes tels que les dirigeants de Spie, EDF, Bouygues, Rockwool (géant de la laine de roche), Vinci, l’Oréal, Thalys, Keolis ou Enedis ?

Les sources scientifiques

Le GIEC

Le GIEC est le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change en anglais.

Il a été créé en 1988 par deux institutions des Nations Unies : l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).

Le GIEC n’est pas un institut de recherche. Il a pour mandat d’évaluer, sans parti pris et de manière méthodique et objective, l’information scientifique, technique et socio-économique disponible en rapport avec la question du changement du climat.

Ces informations sont synthétisées à partir des recherches ou études effectuées par des scientifiques, des experts ou des organismes et publiées dans des revues scientifiques.

Pour avoir accès à l’ensemble des rapports, vous pouvez consulter ICI. Le GIEC fonctionne par « cycles d’évaluation ». Site de l’IPCC.

L’IPBES

L’IPBES est la Plateforme inter-gouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.

Annoncé en 2010, ce « GIEC » de la biodiversité » a officiellement été créé le 21 avril 2012 par 94 gouvernements. Le premier rapport a été publié en 2019 sur la base de 15 000 publications. Il fait la synthèse des connaissances sur l’état actuel de la nature, les dynamiques en cours et les perspectives à venir. Le rapport « Évaluation thématique de l’utilisation durable des espèces sauvages de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques » a été publié en 2022 (voir ICI).

En 2020, l’IPBES avait également publié un rapport sur le lien entre la biodiversité et les pandémies (voir ICI).

D’autres sources

De nombreuses autres ressources sont consultables en ligne. Nous en citons quelques-unes ci-dessous.

Dans les sources en langue française, nous pouvons citer le journal du CNRS, le CNRM, l’Institut Pierre-Simon Lapace qui a créé avec l’Institut national des sciences de l’Univers (CNRS-INSU), le site très pédagogique Le climat en questions. Vous trouverez sur le site de l’IPSL, une revue du web.

Parmi les blogs, notons le très renommé « Bon Pote » (toutes les informations y sont sourcées)

Vous pouvez aller puiser dans la presse scientifique avec Nature, qui vous permettra d’accéder via le moteur de recherche à Nature Climate Change, Nature Communications, Nature Géosciences. Une partie des articles sont en accès libre (en anglais). Vous pouvez encore lire les revues Science et Science Advances.

A noter encore la revue PNAS et les sites de la NASA, de la banque mondiale, de la FAO…

Vous avez ensuite des sites en français où vous trouverez de nombreuses études thématiques comme sur celui de l’Ademe, du CEREMA, du CITEPA…

Les conférences et colloques (comme celui organisé récemment par l’Académie des Sciences) sont également de bonnes sources pour votre culture générale sur le sujet. Voir notre médiathèque.

Retrouvez notre « portail de la transition » sur notre site.

La triple rupture de l’Anthropocène

Vous avez dit « Anthropocène » ?

Nous sommes entrés dans l’Holocène depuis environ 12 000 ans. Mais cette période est marquée par la modification importante des écosystèmes par les populations humaines : fragmentation, transformation des habitats – dont impacts des technologies -, extirpation d’espèces… Pour certains chercheurs (car la notion ne fait pas l’unanimité), il serait pertinent d’identifier une nouvelle ère, celle de l’anthropocène.

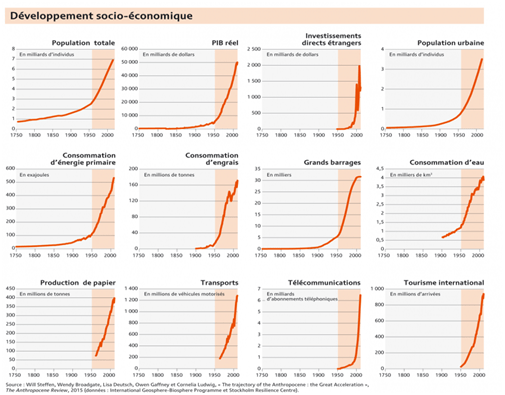

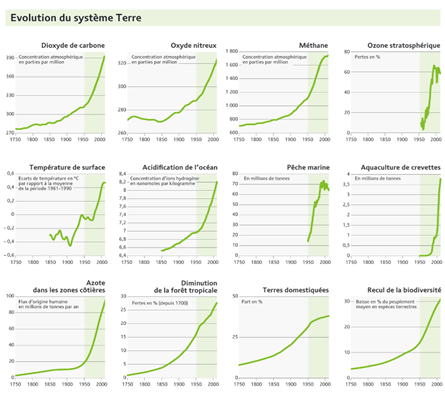

Autrement dit, l’Homme a acquis une telle influence sur la biosphère qu’il en est devenu une force géologique centrale. L’Anthropocène se caractérise en premier lieu par ce que l’on nomme « les grandes accélérations ». Tant pour les indicateurs du développement socio-économique que pour ceux concernant le système terre, toutes les courbes sont en forte exponentielles. Selon une étude parue en décembre 2020 dans Nature, la masse de ce qui est produit par l’homme, comme les bâtiments, les routes, les voitures, excède désormais la biomasse. Ce qui donne une idée de la mainmise de notre espèce sur la planète !

Faut-il plutôt parler de « capitalocène » ?

Pour certains, il serait faux de parler « d’Anthropocène » puisque tous les êtres humains ne seraient pas responsables au même niveau de la situation. D’aucuns parlent de « Capitalocène », voire encore de « Dérégulocène », « d’Occidentalocène », etc. Nous pourrions multiplier les expressions pour caractériser notre système humain non viable et destructeur… Il n’est pas certain que cette profusion de vocables divers et approximatifs soit source de clarté…

Par ailleurs, il n’est absolument pas contradictoire de parler « d’Anthropocène » tout en affirmant que les humains n’ont pas tous les mêmes responsabilités dans la catastrophe en cours, que les pays les plus pollueurs ont bel et bien une dette historique envers les plus pauvres (qui sont aussi les plus impactés) ou encore qu’une réelle bifurcation est, de facto, incompatible avec le capitalisme.

Enfin, imaginons que nous changions de modèle économique. Il existe plusieurs modèles « alternatifs » au capitalisme. Cela va du communisme d’Etat (nous ne le recommandons pas !), à l’autogestion généralisée, de nature libertaire, en passant par d’autres agencements intermédiaires possibles. Mais nous ne serions guère avancés si le flux Extraction – production – consommation – déchets restait le même ! C’est bien l’Humanité, dans sa totalité, qui doit, globalement et drastiquement, réduire son empreinte, et, dans le même temps, inventer un modèle social citoyen, coopératif, égalitaire et juste. Autrement dit, le prisme du « Capitalocène » est très réducteur non seulement des enjeux écologiques mais également des enjeux politiques, l’émancipation ne se résumant pas à une abolition de la propriété privée de tout ou partie des entreprises puisqu’elle convoque aussi la question du type de régime politique et de « (self) gouvernance » que nous souhaiterions voir advenir.

Le réchauffement climatique

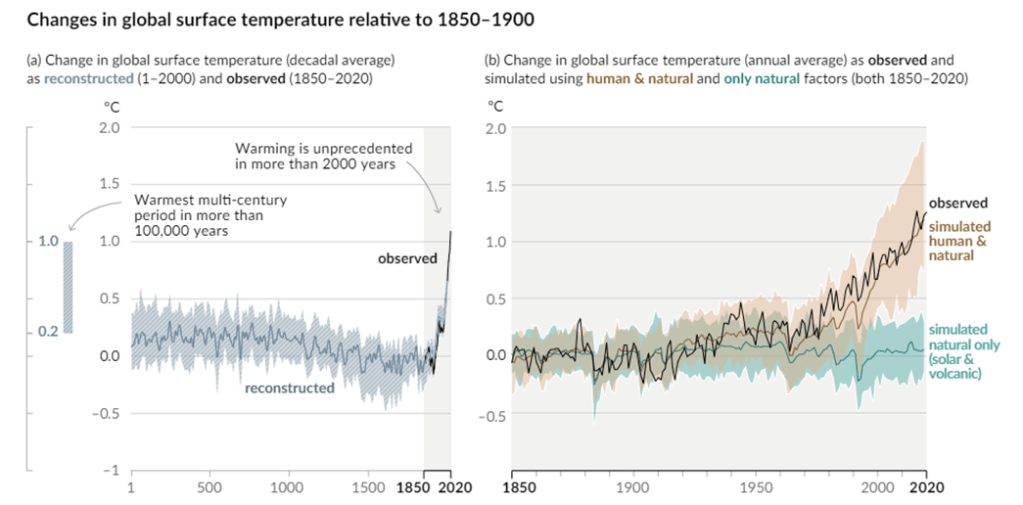

N’en déplaise aux climato-dénialistes, un réchauffement climatique – d’une rapidité inégalée – est bien à l’œuvre, et son origine est entièrement d’origine anthropique (c’est-à-dire qu’il est provoqué par les activités humaines).

Les graphiques ci-dessous, issu du dernier rapport (sixième cycle d’évaluation) confirment les rapports précédents et ils sont sans équivoque.

Entre 1890 et 2010, les causes naturelles, telles que les variations du rayonnement solaire ou de l’activité volcanique, ont contribué pour moins de 0,1 °C au réchauffement total.

Pour mettre en évidence la preuve anthropique, les scientifiques construisent des modèles qui vont prendre en compte les différents facteurs de variabilité naturelle. Ils vérifient ensuite si ces modèles correspondent aux observations réalisées. Ainsi, en prenant uniquement en compte les facteurs de variabilité naturelle du système climatique (volcanisme, rayonnement solaire et variabilité interne), les modèles montrent des résultats assez proches des observations… mais seulement jusqu’à la moitié du XXe siècle.

La cause de ce réchauffement moyen global (toutes les régions de la planète ne se réchauffent pas à la même vitesse) est désormais bien connu.

Les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont de loin les plus grands contributeurs au changement climatique mondial. Ils sont responsables de plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de près de 90 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone (source). Les autres émissions sont générées par la déforestation, la consommation d’espaces agricoles, les procédés industriels (comme la fabrication du ciment…).

Ces émissions amplifient « l’effet de serre ».

Rappelons que l’effet de serre est un phénomène naturel : les gaz à effet de serre (dont la vapeur d’eau fait partie) captent une partie du rayonnement solaire traversant l’atmosphère, qui de ce fait se réchauffe et stabilise la température de notre surface à 15 degrés. Sans ce phénomène, la température moyenne sur Terre chuterait d’abord à – 18°C. Puis la glace s’étendant sur le globe, l’albédo terrestre augmenterait et la température se stabiliserait vraisemblablement à -100°C.

Le problème est ce que l’on appelle le forçage radiatif : il est provoqué par un « surplus » de gaz à effet de serre émis par les activités humaines et qui s’accumule dans notre atmosphère (on le mesure en « ppm » : partie par millions). Aujourd’hui, la concentration en gaz à effet de serre (en équivalent CO2, a atteint les 420 ppm, ce qui n’était pas arrivé depuis… quatorze millions d’années ! (source)

Les scénarios pour le futur…

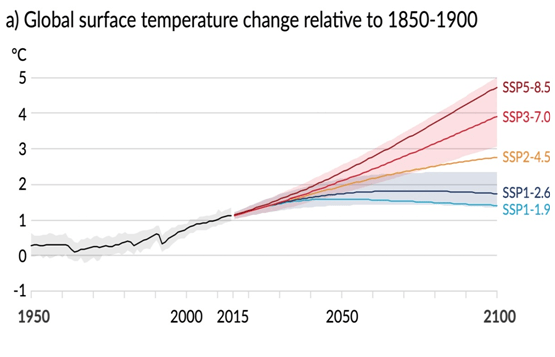

Pour comprendre les modélisations figurant dans les rapports du GIEC, il est nécessaire de savoir à quoi correspondent les abréviations « RCP », « CMIP » et « SSP ».

En schématisant, le GIEC a débuté en utilisant les RCP (Representative Concentration Pathways ou Trajectoires représentatives de concentration). Comme leur nom l’indique, ces RCP se basaient essentiellement sur les trajectoires futures des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre pour évaluer le niveau de réchauffement climatique qui en découlerait.

Puis, les SSP (Shared Socioeconomic Pathways ou Trajectoires socio-économiques partagées) vont venir affiner les travaux dans le cadre du cinquième cycle d’évaluation (en clair, l’avant dernier rapport paru en 2014). Ils vont permettre d’intégrer divers enjeux socio-économiques en matière d’adaptation et d’atténuation.

Quant aux « CMIP1 », « CMIP2 », « CMIP3 » etc., ils correspondent aux phases du projet d’intercomparaison des modèles couplés (Coupled Model Intercomparison Project), un processus qui permet de coordonner et d’harmoniser les résultats entre de multiples modèles utilisés par les chercheurs du monde entier. Ainsi, le CMIP6 est la plus récente phase de collaboration internationale pour fournir des données robustes, servant de bases aux rapports d’évaluation du GIEC.

Les scénarios SSP1

Le GIEC en élabore deux, le SSP-1.9 (limitant le réchauffement à +1,5°C) et le SSP-2.6 (pour ne pas dépasser les 2 degrés). Ce sont les plus « optimistes ».

Le « hic », c’est que le premier suppose une énorme quantité d’émissions négatives au cours du 21e siècle et nous savons que les technologies nécessaires pour retirer du CO2 de l’atmosphère dans ces ordres de grandeur n’existent pas. Les deux scénarios supposent également que « les biens communs mondiaux sont préservés, les limites de la nature sont respectées ». Il faudrait que l’accent soit mis « sur le bien-être humain plutôt que sur la croissance économique ». De même, « les inégalités de revenus entre les États et au sein des États sont réduites. La consommation est orientée vers la minimisation de l’utilisation des ressources matérielles et de l’énergie » (source). Ce serait factuellement possible, mais est-ce plausible ?

SSP2-4.5

C’est la « voie intermédiaire ». Les émissions de CO2 oscillent autour des niveaux actuels avant de commencer à diminuer au milieu du siècle mais le zéro émission nette n’est pas atteint d’ici 2100. Les facteurs socio-économiques suivent leurs tendances historiques, sans changement notable. La progression vers la durabilité est lente, le développement et les revenus augmentant de manière inégale. Dans ce scénario, les températures augmentent de 2,7°C d’ici la fin du siècle.

Le scénario SSP3-7.0

Les « deux degrés » sont largement dépassés. Les émissions de GES et les températures augmentent régulièrement, celles de CO² sont quasiment doublées d’ici 2100. Les pays deviennent plus compétitifs les uns par rapport aux autres, privilégiant leur sécurité nationale et alimentaire. À la fin du siècle, les températures moyennes ont augmenté de 3,6°C (mais elles pourraient monter à +4,6 °C !).

SSP5-8.5 et « game over »…

C’est le « scénario du pire ». Les niveaux actuels d’émissions de CO² sont quasiment doublés d’ici à 2050. L’économie mondiale croît rapidement mais cette croissance est alimentée par l’exploitation des combustibles fossiles et des modes de vie très gourmands en énergie. En 2100, la température moyenne de la planète aura augmenté de 4,4°C, avec une estimation haute à un possible 5,7° C.

Des travaux encore plus alarmants…

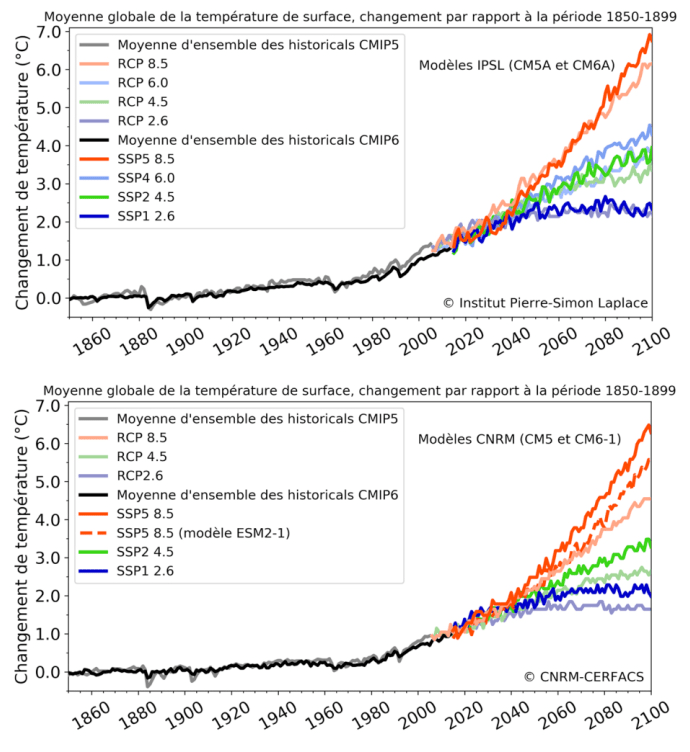

Ces scénarios, qui font l’objet d’un consensus scientifique, demeurent sans doute, pour cette raison, « prudents ». Dans leurs travaux de préparation du 6ème rapport, les climatologues français se montraient bien moins confiants.

En septembre 2019, lors d’une conférence de presse, ils présentèrent de nouvelles simulations climatiques et selon eux « Si rien n’est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique pourrait atteindre 7 °C d’ici à la fin du siècle ». Ces experts ont produit deux modèles distincts et soumis à plusieurs scénarios socio-économiques.

Le premier est celui de l’IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace) et le second celui du CNRM (Centre National de Recherche Météorologique).

Le scénario le plus optimiste (SSP1 en bleu foncé) permet de rester sous les + 2°C mais “tout juste” et au prix d’un (dangereux) dépassement temporaire de cette valeur au cours du siècle. Dans le modèle du CNRM, le scénario SSP-8.5 nous conduit à un + 6,5°C, celui du CNRM à + 7°C.

Il faut cependant mentionner que de récents travaux ont revu à la baisse la « sensibilité climatique », c’est-à-dire la température à laquelle se stabiliserait, à long terme, le climat à la suite d’un doublement de la concentration atmosphérique de CO2.

S’il est peu probable que nous soyons sur la trajectoire du SSP5-8.5, nous sommes néanmoins au regard des politiques actuelles, sur un +3°C approximativement à la fin du siècle. En effet, peu avant la COP26, l’ONU, en inventoriant les « engagements » déposés par les Etats, estimait que ces derniers pourraient tout juste limiter le réchauffement à « +2.7°C ». Mais cela, c’était avant l’année 2023, qui a surpris tout le monde, en raison d’une conjonction de facteurs encore mal comprise. Sur ce sujet, il faut prendre le temps d’écouter Katia Laval.

Ces chiffres sont dramatiques, car, comme nous verrons plus loin, le simple fait de dépasser les trois ou quatre degrés, nous ferait basculer dans un monde invivable.

Dernière touche à ce sombre tableau : nous sommes désormais habitué.es à entendre parler des « horizons » 2050 et 2100. Mais après ? Notre responsabilité n’est-elle pas d’agir pour que le monde soit toujours vivable en 2200, 2300 ? Les personnes qui naissent aujourd’hui auront moins de 80 ans en 2100. Quel sera l’avenir de leurs enfants et petits-enfants ?

L’effondrement de la biodiversité

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux. La biodiversité répond directement aux besoins primaires des humains.

Elle le fait en apportant oxygène, nourriture et eau potable. Elle nous fournit matières premières et énergies. Dans le domaine de la recherche, nombre d’inventions ont vu le jour en observant et en imitant les formes ou le fonctionnement des êtres vivants. En agriculture, la biodiversité est primordiale. La contribution des animaux pollinisateurs ou des organismes participant au renouvellement des sols n’est plus à démontrer. Plus de 75 % des cultures alimentaires mondiales, qui comprennent des fruits et légumes et quelques-unes des principales cultures commerciales, telles que le café, le cacao et les amandes, reposent sur la pollinisation animale (IPBES, 2019). C’est aussi une ressource extraordinaire pour le monde médical. La morphine (pavot) ou l’aspirine (saule blanc) sont deux exemples très connus de remèdes issus de la nature. Mais gardons-nous d’une approche « utilitariste », comme si notre environnement naturel n’avait de « valeur » que par ce qu’il nous apporte. Nous pourrions aussi considérer que la biodiversité a une valeur en soi : les autres habitants ont « le droit d’exister », sans avoir besoin de nous être « utiles ». Dans un potager, le hérisson chasse les limaces, les sauterelles, les criquets, les charençons, les mille pattes… Il permet de le protéger de manière écologique. Et quand bien même ? De la même manière, la question de la défense du loup ne peut se poser uniquement par rapport à ce qu’il « apporte » ou à ce qu’il « prend » (dont des animaux, domestiqués et destinés la plupart du temps à la boucherie). Il a le droit d’être ici, sur cette planète et c’est à nous de faire en sorte de laisser plus de place au monde sauvage alors que nous l’avons déjà quasiment réduit à néant (la planète n’abrite plus que 2 % à 3 % d’espaces terrestres vierges, source).

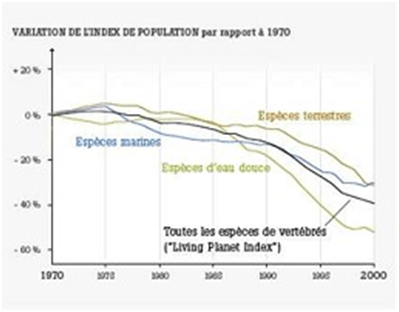

En 2022, le rapport Planète Vivante du WWF révélait une baisse dévastatrice de 69% des populations d’animaux sauvages vertébrés en moins de cinquante ans. Poissons, mammifères, reptiles, amphibiens « n’ont jamais décliné à un rythme si rapide, qui est aujourd’hui cent à mille fois supérieur que celui calculé au cours des temps géologiques ». Plus d’un million d’oiseaux marins meurent chaque année en raison de la pollution des plastiques. En France, nous avons perdu un tiers des oiseaux des milieux agricoles depuis 1989. Ce déclin, d’un tiers en quinze ans, est largement dû aux pratiques agricoles.

Côté vie marine, la biodiversité est menacée à la fois par le réchauffement climatique et par la pêche industrielle. La pêche au chalut pratiquée sur les grands fonds marins est incapable de sélectivité. Elle racle les fonds, détruisant les écosystèmes. En août 2022, une étude parue dans Nature Climate Change estimait que « dans le cadre d’émissions élevées (SSP5-8.5), près de 90 % des quelque 25 000 espèces sont exposées à un risque élevé ou critique, les espèces étant en péril dans 85 % de leur aire de répartition naturelle ».

Enfin, l’hécatombe concerne aussi les insectes, indispensable à la vie. Plus de 40 % des espèces d’insectes sont en déclin et un tiers sont menacées. Ce taux d’extinction est huit fois plus rapide que celui des mammifères, oiseaux et reptiles (source).

C’est donc à un véritable et bien réel effondrement du Vivant auquel nous assistons. Les impacts de nos pollutions – comme l’acidification des pluies à partir du dioxyde de soufre et des oxydes d’azote liés aux activités humaines et rejetés dans l’atmosphère -, et la rapidité du changement climatique, laissent peu de chances à la faune et à la flore de pouvoir « s’adapter ».

Nos pollutions et dégradations (liste non exhaustive !)

Nous avons tout pollué. La terre, l’air, l’eau. En janvier 2022, une équipe de chercheurs publiait une étude sur les « nouvelles entités » introduites par les humains dans notre environnement. Ils y soutenaient que l’espace de fonctionnement sûr de la frontière planétaire des entités nouvelles était bel et bien dépassé puisque la production et les rejets annuels avaient augmenté à un rythme dépassant la capacité mondiale d’évaluation et de surveillance. En clair : la pollution est « hors de contrôle »…

Dans les milieux urbains, la pollution des airs est générée par les transports, les industries et la production énergétique. Elle se manifeste par les particules fines et le smog urbain.

Partout sur nos territoires, la pollution des eaux se traduit par la présence de substances toxiques : plastique, résidus de médicaments, pesticides, sans compter les « effets cocktail » que peuvent provoquer leurs mélanges.

Déchets plastiques : nous avons réussi à créer un sixième continent !

La pollution tellurique (comme les pollutions agricoles, les rejets de nutriments et pesticides ou encore les eaux usées non traitées et les plastiques) représente environ 80% de la pollution marine à l’échelle mondiale.

On estime que ce sont, chaque année, 9 à 12 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Ensuite, ce plastique, bien entendu, s’accumule ! Depuis 1950, entre 75 et 199 millions de tonnes ont été rejetées et polluent actuellement les océans.

C’est un danger mortel pour la faune océanique. À ce jour, on estime que 100 000 tortues et mammifères marins meurent chaque année de la pollution plastique. De plus, 90 % des oiseaux de mer ont des fragments de plastique dans l’estomac. En tout, 693 espèces marines sont actuellement menacées par la pollution plastique (source).

Situé dans le nord-est de l’océan Pacifique, et découvert en 1997, le « continent plastique », aussi appelé « grande zone d’ordures du Pacifique » (Great Pacific Garbage Patch, GPGP), est une immense traînée de déchets (sacs, bouteilles, emballages, filets de pêche abandonnés et microparticules dégradées) qui s’agglutinent dans plusieurs zones des océans, sous l’effet de tourbillons géants formés par les courants marins. Sa taille totale est évaluée à environ 1,6 million de km2 soit plus que la France, l’Allemagne et l’Espagne réunies (source).

Eutrophisation et zones mortes

Tout commence avec le phénomène de l’eutrophisation des milieux aquatiques. C’est un déséquilibre provoqué par l’augmentation de la concentration d’azote (nitrates agricoles, eaux usées, et aussi pollution automobile) et de phosphore (phosphates agricoles et eaux usées également). L’apport excessif d’éléments nutritifs est à l’origine des algues vertes mais aussi de nombreuses zones avec peu d’oxygène (ou zones hypoxiques) appelées zones mortes. Dans ces zones, la vie marine s’éteint par asphyxie.

Il y a maintenant près de 500 zones mortes, recouvrant plus de 245 000 km2 dans le monde entier, soit la surface du Royaume-Uni.

La couche d’ozone, toujours en danger !

Située dans la stratosphère, entre 20 et 40 km d’altitude, ce filtre protège la Terre des rayons ultraviolets. Il a été endommagé gravement par les gaz réfrigérants et les CFC (Chlorofluorocarbure) présents, notamment, dans les réfrigérateurs et les bombes aérosol.

Grâce au protocole de Montréal, signé en 1987, la couche d’ozone semblait en bonne voie de cicatrisation depuis l’an 2000. Son rétablissement devait s’opérer au cours de la décennie 2020 pour l’Hémisphère Nord de la planète, et une vingtaine d’années plus tard pour l’Hémisphère Sud.

Mais le combat n’est pas gagné ! D’abord, le respect du protocole de Montréal n’est pas chose acquise puisque de récentes analyses ont montré une forte production (illégale) de CFC-11 en Chine. Ensuite, le réchauffement climatique, en bloquant la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère, va freiner la reconstitution de la couche d’ozone.

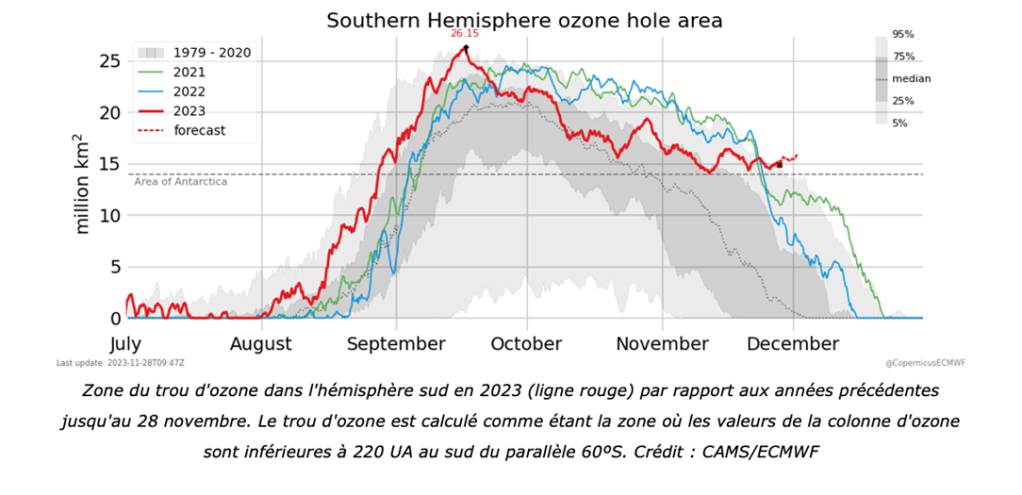

Ces dernières années, les nouvelles n’étaient guère réjouissantes. Selon les données de la NASA, le niveau d’ozone au-dessus de l’Arctique avait atteint un niveau record en mars 2020. 1997 et 2011 sont les seules autres années où l’on avait enregistré un tel appauvrissement stratosphérique au-dessus de l’Arctique. Le « trou » semblait malgré tout en voie de comblement. Plus inquiétant est la déplétion d’ozone observée au-dessus de l’Antarctique. Analysé en 2020, ce trou est l’un des plus grands et des plus profonds de ces dernières années. Les scientifiques du Copernicus Climate Change Service (C3S) expliquent que le trou atteint actuellement une superficie de 23 millions de kilomètres carrés, soit plus du double de la surface des États-Unis et qu’il compte parmi les plus vastes des quinze dernières années. Les dernières observations effectuées en 2023, les mesures étaient inquiétantes. Pour comprendre le graphique ci-dessous, il faut savoir que le trou d’ozone est un phénomène épisodique qui, dans des conditions normales, commence à se former à la mi-août et commence à diminuer régulièrement au cours du mois de novembre (source).

Focus sur les limites planétaires

En 2009, une équipe internationale, menée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et Will Steffen de l’Université nationale australienne, publie un article dans les revues Nature et Ecology and Society, dans lequel elle identifie neuf limites planétaires (planetary boundaries) à ne pas dépasser si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales, non-linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l’environnement.

Ces limites concernent 9 processus biophysiques qui sont représentatifs du bon fonctionnement de la planète Terre :

- le changement climatique,

- l’acidification de l’océan,

- l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique,

- la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore,

- l’utilisation mondiale d’eau douce,

- le changement d’utilisation des sols,

- l’érosion de la biodiversité,

- la pollution chimique

- l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère

Ainsi, pour chaque limite, des valeurs critiques sont recherchées et identifiées. Pour le climat, la concentration de CO2 dans l’atmosphère devrait rester inférieure à 350 ppm (elle est aujourd’hui de plus de 420 ppm). Pour l’utilisation mondiale d’eau douce, elle devrait rester inférieure à 4000 km3 par an (valeur atteinte…). Pour l’érosion de la biodiversité, celle-ci est jugée « sans effet majeur sur la biosphère » lorsque l’on reste en dessous de 10 espèces perdues par an pour 1 million. Cette limite est largement dépassée puisque le taux de disparition des espèces évalué aujourd’hui est de 10 à 100 fois supérieur.

Au rytme actuel, l’ensemble des limites seront bientôt dépassées

3 limites sont franchies selon la première étude en 2009. Puis d’autres études sont venues mettre à jour les évaluations. Selon une nouvelle étude de 2015, 4 limites étaient dépassées. En 2023, les scientifiques estiment que 6 limites ont été franchies.

Lors de la conférence de presse qui se tient suite à la publication de la dernière étude, Johan Rockström déclare : « Si la planète était un corps, tous ses organes seraient affectés. Ses poumons, mais aussi ses reins, son foie… ».

A un journaliste qui lui demande s’il est encore temps d’agir, il répond : « La fenêtre est encore ouverte, mais elle commence à se fermer. »

Les conséquences pour les populations

Ce que veulent dire les « +1,5°C », « 2°C », et plus…

Pour ce qui est du réchauffement climatique, il ne s’agit pas « d’avoir un peu plus chaud » de « 1,5, deux ou trois degrés ». Il ne faut pas regarder la moyenne mais les écarts à la moyenne pour comprendre les réels impacts. Une hausse de la moyenne signifie des températures extrêmes record. Trois jours à plus de 51 degrés signifient la destruction des récoltes de l’année. Les chaleurs intenses, et humides, sont létales (voir vignette suivante).

Il ne s’agit pas non plus d’une « simple » succession de catastrophes ! Un réchauffement de 2 degrés pourrait activer d’importants éléments de rupture, augmentant ainsi encore davantage la température.

Par un effet domino, cela pourrait entraîner la Terre vers des températures encore plus élevées (scénario de la « planète étuve »), voir la vignette page 16 sur les boucles de rétro actions positives. Une fois dépassé les + 2°C, il deviendra de plus en plus difficile, puis impossible, de « s’adapter ».

Une prospective publiée dans la revue Nature Climate Change (Univ. d’Hawaii, juin 2017), envisage comme probable la mort des trois quarts de la population mondiale, et cela sur la base d’un réchauffement de seulement 3,7 degrés.

Les chaleurs intenses

La barre des 40 degrés en été va désormais être la norme en France. Mais un plus grand danger encore est celui des « chaleurs humides ».

La « barre des 40 degrés » était considérée comme « extraordinaire » en France il y a seulement un demi-siècle. Le seuil n’avait été dépassé qu’une fois dans les années 1960 et une fois dans les années 1970 (Météo France). Dans les deux décennies suivantes, cette température encore rare est devenue plus fréquente. Depuis 2008, au moins une station de mesure dépasse les 40°C chaque année (sauf en 2014). Et les étés 2019 et 2020 ont vu un véritable festival de 40°C avec une extension vers le nord du pays. Selon l’INSERM, la chaleur de l’été 2022 a fait plus de 61 000 morts en Europe dont près de 5000 en France. Au niveau mondial, une recherche montre qu’entre 1990 et 2019, les vagues de chaleur ont été responsables de 153 078 décès par saison chaude. Cela représente 236 décès annuels supplémentaires pour 10 millions d’habitants.

Les chaleurs humides

Des humains en bonne santé sont capables de maintenir une température corporelle normale lors de fortes chaleurs. C’est possible grâce au refroidissement par transpiration, même lorsque la température de l’air ambiant dépasse la température corporelle. Mais une humidité importante réduit l’efficacité du refroidissement par transpiration. D’après les dernières recherches, le seuil de danger se situe à seulement à 31 °C pour une humidité de 100 % ou à 38 °C pour une humidité de 60 % (source).

Pour cette raison des régions entières vont devenir inhabitables. L’étude parue dans Science Advances en mai 2020 indiquait que le seuil létal (qu’ils estimaient à 35°C à l’époque) avait déjà été franchi récemment dans plusieurs régions côtières subtropicales, au Pakistan et au Émirats arabes unis, alors même que les modèles climatiques ne prévoyaient pas le franchissement de cette barre fatidique avant 2050. La fréquence des évènements météo extrêmes compris entre 27 et 35 °C TW, ce que l’on appelle le « thermomètre mouillé », aurait également doublé depuis 1979.

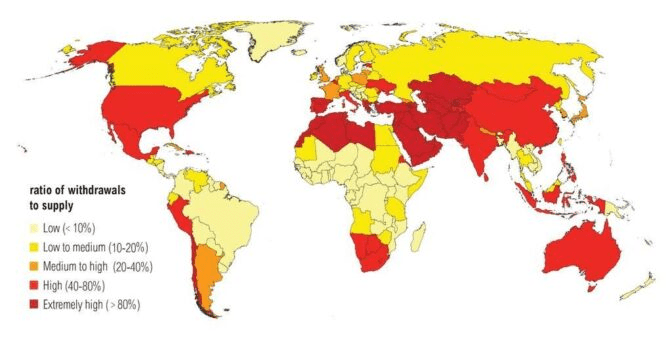

Sécheresses, stress hydrique et pénurie d’eau potable

Le réchauffement climatique contribue à l’aggravation du stress hydrique (assèchements de régions entières dans le monde). Les régions actuellement les plus touchées sont les pays d’Afrique, du Proche Orient, du Moyen-Orient, les pays d’Asie, notamment l’Inde, le Pakistan ou encore les grandes plaines du Nord de la Chine.

Mais les pays d’Europe sont également concernés. Des sécheresses graves et prolongées ont touché le sud de l’Europe depuis plus de deux ans et l’Afrique du Nord depuis six ans, provoquant ainsi des pénuries d’eau. En France, en août 2023, 75 départements étaient concernés par des mesures de restrictions !

Les incidences sur les cultures peuvent être dévastatrices : une série d’études menée à l’échelle du continent européen, publiée en septembre 2020 dans Philosophical Transactions B, révèle que pour l’année 2018 les puits de carbone en Europe ont baissé de près de 20 %, et le rendement des cultures de 40 % au Nord et à l’Est de l’Europe. La diminution du débit favorise l’augmentation de la température de l’eau, avec des conséquences directes sur sa qualité physico-chimique. Les forêts et la biodiversité sont également durement impactées.

Les méga feux

Plus intenses, plus dévastateurs, les incendies géants gagnent en fréquence. Selon un rapport de l’Agence européenne de l’environnement (février 2020), avec + 4°C, les risques d’incendies augmenteraient de plus de 40% sur l’Hexagone (le risque de feux de forêt augmenterait de 20 à 30% avec un + 2°C).

Le méga feu a cette caractéristique assez effrayante de « s’autoalimenter » : il va jusqu’à créer son propre climat ! La chaleur intense peut provoquer l’ascension rapide de l’air chaud, créant un courant ascendant qui peut attirer de l’air plus frais des alentours. Ce mouvement d’air peut, à son tour, apporter plus d’oxygène, alimentant ainsi davantage le feu. De plus, la formation de nuages pyrocumulus (nuages produits par la chaleur intense des incendies) peut affecter localement le climat, parfois même en générant des éclairs qui peuvent déclencher de nouveaux incendies.

Le dérèglement du cycle de l’eau

Le cycle de l’eau est le premier élément directement sensible à l’augmentation des températures. Alors que les sècheresses vont marquer les périodes d’été, nous allons subir des précipitations de plus en plus intenses en hiver.

Pour Bertrand Decharme (CNRS) « Le réchauffement global accélère le cycle de l’eau », « il y a plus d’évaporation, donc plus de précipitations à l’échelle mondiale, mais celles-ci ne se répartissent pas de manière homogène. » Résultat : selon les dernières projections, un tiers de la population mondiale devrait voir (et voit déjà) sa ressource en eau diminuer de façon drastique dans les décennies qui viennent. « C’est le cas de tout le pourtour méditerranéen, de l’ouest des États-Unis, de l’Afrique australe ou encore de l’Australie, explique le chercheur. À l’inverse, d’autres régions devraient voir leurs précipitations annuelles moyennes augmenter, comme par exemple le nord de l’Europe – pays scandinaves, Pologne, Ukraine, etc. –, le Canada et l’Alaska, toute la Sibérie et une partie du sud de l’Asie. »

La montée du niveau de la mer

Le niveau moyen des océans s’est élevé de 22 cm depuis 1880 et de 2 cm depuis l’an 2000 à cause de la fonte des glaciers mais aussi par dilatation thermique de l’eau. Une eau plus chaude augmente son volume : on parle de contribution stérique.

Des chiffres qui pourraient paraître faibles (et qui sont d’ailleurs utilisés par les climato sceptiques pour dénoncer les « exagérations des réchauffistes »), mais qui sont suffisants pour menacer les 11% de la population mondiale qui, en 2020, résident dans des zones côtières situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.

De plus, cette montée s’accélère : elle est passé de +2 mm par an au XXème siècle à +3 mm par an aujourd’hui. Au Bangladesh, le changement climatique frappe de plein fouet les populations les plus vulnérables avec un bouleversement des saisons, l’inondation des champs, la salinisation des cultures et la raréfaction de l’eau potable. Un autre phénomène, la subsidence (affaissement), vient aggraver les situations. Les causes sont complexes mais ce sont essentiellement les activités humaines qui sont en cause (« poids » des villes, pompage inconsidéré dans les nappes…). Dans une évaluation couvrant 99 villes côtières dans le monde, une étude a pointé que pour un tiers de ces villes, des quartiers s’enfoncent d’au moins 10 mm/an. Pour certaines comme Tianjin, Semarang et Jakarta, le chiffre grimpe jusqu’à plus de 30 mm/an ! Istanbul, Taipei, Mumbaï, Auckland, Tampa Bay, Manille, Karachi…

Lagos, au Nigeria, fait partie d’une des villes les plus à risques. Construite au niveau de la mer, elle « coule » littéralement. Un phénomène aggravé par les tonnes de sables de sables draguées au fond de la mer pour construire les bâtiments. À ce rythme, d’ici 2050, elle pourrait avoir été complètement submergée. La ville compte 15 millions d’habitant.es.

La désertification

« L’avancée » du désert représente environ 120 000 km hectares chaque année soit à peu près l’équivalent du Nouveau-Mexique. Autrement dit, la désertification progresse de presque 14 ha chaque heure ou de 38 m2 chaque seconde !

Comme nous le disions plus haut, le fait d’avoir de plus en plus d’eau par endroit, et de moins en moins à d’autres, explique pourquoi nous parlons de « dérèglement climatique ». La désertification s’explique principalement par les sécheresses mais aussi par la mauvaise utilisation des sols. Elle n’est pas seulement une affaire de « grands déserts lointains ». En Europe, elle touche 8% du territoire, plus particulièrement en Europe du sud, de l’est et du centre, avec 13 pays touchés (la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie)… 14 millions d’hectares y seraient « fortement sensibles ». En résumé… Un tiers de la superficie des terres émergées du globe (4 milliards d’hectares) est menacé par la désertification, et plus de 250 millions de personnes sont directement affectées par ce risque.

Désertification et inondations : la difficulté de l’attribution.

Il est souvent complexe d’identifier la « part » du climat dans les conséquences des inondations ou dans les causes d’un phénomène de désertification. Les choix irresponsables dans l’occupation et la bétonisation des sols, le tassement des terres par des engins agricoles de plus en plus lourds, vont grandement jouer dans la survenue d’une inondation. L’utilisation « non durable » des terres, la déforestation, le surpâturage, vont enclencher des processus de désertification. Mais il est certain qu’en raison d’un accroissement du nombre de pluies diluviennes et de vagues de chaleur extrêmes, il est indispensable de revoir tout « l’aménagement » du territoire et les activités qui y sont développées (ou pas !).

La perturbation des régulateurs climatiques

Sous l’effet du changement climatique, les océans deviennent plus chauds, plus acides, plus salés et moins riches en oxygène. Leur rôle d’absorbeur carbonique s’en trouve affecté, aggravant encore le bilan carbone mondial. La capacité du puits de carbone de l’océan austral est par exemple dix fois inférieure aux précédentes estimations.

A cela se rajoute la perturbation de grands courants marins et atmosphériques. La circulation des courants océaniques dans l’Atlantique, qui contribuent à la régulation du climat mondial, est à son plus faible niveau en 1.600 ans (source). De même, on observe un comportement anormal du jet-stream, un courant de vents violents qui soufflent d’ouest en est et font le tour de l’hémisphère Nord à une latitude moyenne d’environ 60°. Ce qui peut aider à la formation de « dômes de chaleur », ou avoir des répercussions sur les plus principales régions agricoles d’Amérique du Nord…

La fonte du permafrost

Le Pergélisol (permafrost en anglais), constitué de ces sols gelés toute l’année qui recouvrent 25 % des terres émergées de l’hémisphère Nord, notamment en Russie, au Canada et en Alaska, a commencé à fondre 70 ou 90 ans plus tôt que prévu (selon les estimations).

Selon les scientifiques, ces régions, stables depuis 400 000 ans, retiennent plus de 1.400 gigatonnes de carbone sous forme de plantes et d’animaux en décomposition. Mais, avec le réchauffement climatique, le permafrost dégèle et autant de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) pourrait être libéré dans l’atmosphère, amplifiant considérablement le changement climatique. Ce qui pourrait aussi, du même coup, libéré de nouveaux virus (inconnus).

En Yakoutie, le réchauffement climatique provoque la fonte de sols jusqu’ici gelés toute l’année. Des milliers d’habitations menacent de chavirer dans la boue en été, tandis que les villages du nord sont submergés par des inondations noires

Les boucles de rétroactions positives

Une rétroaction positive induit que toutes les rétroactions entre les différents chaînons conduisent à amplifier la perturbation du système concerné, qui modifie l’équilibre entre les chaînons. C’est un cercle vicieux exponentiel, et qui tourne… de plus en plus mal.

Ainsi :

- Le réchauffement climatique provoque la fonte du pergélisol qui elle-même accentue le réchauffement climatique et ainsi de suite…

- Si l’atmosphère se réchauffe, la quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère aura tendance à augmenter. La teneur en vapeur d’eau (qui est un gaz à effet de serre) rend l’atmosphère encore plus chaude. Elle retient encore plus de vapeur d’eau et l’effet s’amplifie.

- L’augmentation de température diminue la solubilité du CO2 dans l’océan, donc conduit à augmenter la quantité de CO2 atmosphérique, ce qui augmente l’effet de serre et la température, ce qui diminue la solubilité….

En tout, nous connaissons 27 boucles de rétroactions. Elles pourraient, en s’enclenchant et en se nourrissant les unes des autres, nous rapprocher plus vite que prévu des points de non-retour (voir l’étude de janvier 2023). Les auteurs cette recherche soulignent encore que « toutes ces rétroactions ne sont pas pleinement prises en compte dans les modèles climatiques. Ainsi, les mesures d’atténuation associées pourraient ne pas parvenir à limiter suffisamment les températures ».

Les impacts sanitaires

En plus de la surmortalité provoquée par les vagues caniculaires déjà citées, les impacts sur la santé de la triple rupture de l’Anthropocène sont multiples en raison de l’absorption de plastique et de produits cancérigènes, d’un air et d’une eau devenus toxiques. Nous sommes également entrés dans l’ère des pandémies.

La pollution atmosphérique

Elle cause en moyenne chaque année la mort prématurée de 7 millions de personnes dans le monde dont 400 000 en Europe et 48 000 en France (source). En août 2023, Un rapport publié par l’Institut de politique énergétique de l’université de Chicago révèle que la pollution de l’air est le plus grand risque pour la santé mondiale, devant le tabagisme et la consommation d’alcool. Elle réduit l’espérance de vie globale d’en moyenne 2,3 années.

Pollution des eaux

Début 2024, des chercheurs ont publié une étude faite sur l’eau en bouteille. Chacune pourrait contenir jusqu’à 240 000 particules de plastique détectables. Ces particules sont à 90 % des nanoplastiques (au diamètre inférieur à 1 micromètre), le reste étant des microplastiques (1 micromètre à 5 millimètres). Or, les nanoparticules sont suspectées d’être les plus toxiques, car plus susceptibles de franchir les barrières du corps en raison de leur taille (Reporterre). Mais les microplastiques sont partout, y compris dans les océans, les lacs, les glaciers, et donc, dans l’eau du robinet ! (source). La pollution de l’eau par les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens va entraîner de nombreuses pathologies : cancers (cadmium issu de l’industrie, arsenic hydrique…), dommages aux reins, aux os, au foie et au sang, diabète, troubles de l’apprentissage, stérilité…

Les zoonoses

Ce sont les maladies qui se transmettent des animaux aux humains comme la rage, la grippe aviaire, la brucellose, la maladie de Lyme (transmise par des tiques), l’Ebola… Le rapport de l’IPBES met en garde contre « l’émergence de maladies infectieuses potentiellement plus nombreuses et plus mortelles dans les années à venir », en lien direct avec la dynamique d’effondrement du vivant. Les dernières décennies ayant vu l’apparition de nombre de zoonoses (Jones et al., 2008) et une multiplication par 4 du nombre d’épidémies (Smith et al., 2014). À travers ses actions et en s’appropriant des territoires jusqu’alors sauvages, l’être humain est davantage en contact avec des espèces auxquelles il n’était auparavant pas confronté. La prédominance de l’être humain modifie ainsi les dynamiques des agents infectieux, perturbe la répartition et la composition des communautés végétales et animales et fragmente les habitats.

Progression des maladies vectorielles

Les maladies vectorielles sont des infections transmises par des vecteurs, c’est-à-dire des organismes qui ne causent pas eux-mêmes la maladie mais qui transmettent l’infectieux d’un hôte à un autre. Les vecteurs les plus courants sont les insectes comme les moustiques, les tiques, les puces et… les mouches.

Des foyers de dengue, de chikungunya, de fièvre du Nil occidental et même de paludisme transmis localement se sont déclarés dans le sud et le sud-est de l’Europe ces dernières années (principalement depuis 2010). L’encéphalite à tiques (ETC) et la borréliose de Lyme (maladie de Lyme) sont les deux principales maladies transmises par les tiques en Europe, qui sont toutes deux principalement transmises par Ixodes ricinus. Des tendances à la hausse peuvent être observées pour tous les pays de l’UE. (Source).

Rupture des cycles biogéochimiques

Les cycles biogéochimiques du phosphore et de l’azote sont essentiels pour maintenir la vie sur Terre. Or, ces cycles sont gravement mis en danger par les activités humaines.

Le phosphore est un élément essentiel des molécules biologiques comme l’ADN, l’ARN, et l’ATP (adénosine triphosphate), qui est la principale source d’énergie pour les cellules. L’azote est un composant clé des acides aminés (pour, entre autres choses, former les protéines). Sans azote, il ne peut y avoir de photosynthèse. Les pratiques de l’agriculture industrielle ont généré des excès d’azote et de phosphore dans les sols, dépassant les besoins des plantes. Ces « surplus », lessivés par les eaux de pluies, vont entraîner les processus d’eutrophisation des plans d’eau (les algues vertes et les zones mortes, p. 10). De plus, les changements dans la disponibilité des nutriments vont altérer la structure des communautés aquatiques, réduisant la diversité biologique.

L’agriculture n’est pas la seule à blâmer : à partir des années cinquante, l’industrie va devenir une grande pourvoyeuse des rejets de produits phosphatés (détergents, produits lessive et vaisselle…).

Une autre conséquence, et non des moindres, est le risque d’une pénurie de phosphore : en effet, rejeté dans les océans, le phosphore est perdu pour des centaines voire des milliers d’années ! Or, l’agriculture est de plus en plus dépendante des engrais synthétiques, obtenus par exploitation de gisements phosphatés, situés principalement au Maroc, en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et ces gisements ne sont pas inépuisables. Les scientifiques les plus optimistes soutiennent qu’il reste plusieurs centaines d’années avant que le phosphore ne s’épuise. D’autres laissent moins d’un siècle à la survenue d’une carence qui pourrait déclencher la plus grande famine mondiale jamais connue.

La dégradation des sols, un « modèle » agricole à bout de souffle

La dégradation des sols renvoie à la perte de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, réduisant ainsi leur capacité à supporter les plantes, les animaux et les écosystèmes.

La perte de la qualité des sols peut avoir diverses origines : érosion, salinisation (la montée du niveau des mers provoque une infiltration d’eaux salées par les sous-sols), contamination par des produits toxiques (industriels), compaction (passage des machines lourdes, et perte des éléments organiques (source). La première conséquence est manifeste : c’est la baisse des rendements. « En diminuant les éléments nutritifs disponibles pour les plantes ainsi que l’espace dont elles disposent pour s’enraciner, l’érosion peut réduire le rendement des cultures jusqu’à 50 % », note la FAO. Par ailleurs, il faut de plus en plus de traitements phytosanitaires pour obtenir les mêmes volumes de production (source). Il y a également une perte de valeur nutritive provenant d’une diminution de la disponibilité des nutriments essentiels impactant la croissance des plantes (source). A tout cela il faut rajouter la perte des variétés cultivées : d’après un document de l’ONU de 2015, « au cours des deux dernières décennies, 75 % de la diversité génétique des cultures agricoles a été perdue ». Au XIXème siècle, il y avait environ 10 000 espèces de blé. De nos jours, il n’en existe qu’une dizaine.

De par les techniques utilisées, couplées à la financiarisation croissante des terres, l’agriculture industrielle actuelle est, sans aucun doute possible, une impasse criminelle.

Les réfugié.es climatiques

Dans notre imaginaire collectif, façonné par les médias mainstream, la question des réfugié.es climatiques renvoie à un fantasme d’invasion, avec un « déferlement » de millions de « redoutables étrangers » ! Les habitants des pays occidentaux et de l’OCDE semblent avoir bien du mal à comprendre : 1) que les exodes climatiques se font la plupart du temps à l’intérieur des pays ou en direction des pays limitrophes, et 2) qu’ils sont concernés directement en tant que potentiels futurs migrants !

S’il est difficile de mesurer le nombre de « migrants environnementaux », plusieurs instituts se sont attachés à chiffrer les mouvements de populations provoqués par des catastrophes naturelles. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), « Au 31 décembre de 2022, environ au moins 8,7 millions de personnes dans 88 pays et territoires vivaient en déplacement à la suite de catastrophes survenues non seulement en 2022, mais également au cours des années précédentes. Il s’agit d’une augmentation de 45 pour cent du nombre total de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en raison de catastrophes par rapport à 2021 » (source).

Les estimations sur le nombre de « réfugié.es climatiques » à venir, extrêmement difficiles à réaliser, varient beaucoup d’une étude à une autre. D’après un rapport de la Banque mondiale (Groundswell-Preparing for interne Climate Migration, 2018) le changement climatique va transformer plus de 143 millions de personnes en réfugiés climatiques, cherchant à échapper aux mauvaises récoltes, à la pénurie d’eau et à la montée du niveau des mers. Pour l’ONU, c’est près d’un milliard d’individus qui seront, d’ici 2050, forcés de s’exiler à cause des bouleversements du climat (source).

Les prochains réfugié.es, c’est nous !

La France est le pays d’Europe qui a connu le plus de déplacés climatiques en 2022 : 45 000 pour être exact, suite aux incendies dans le sud-ouest, en méditerranée et à des inondations. A l’avenir et si l’on prend en considération les risques de méga feux, les sécheresses record et les inondations, il est probable que les déplacements forcés de population deviennent les nouveaux « phénomènes inédits » à la Une des médias ! (source). A ces déplacements dans des conditions brutales et soudaines, il nous faudra rajouter les migrations internes lentes. Celles-ci ne sont pas liées à un événement extrême mais, par exemple à l’élévation du niveau de la mer, à la fonte des glaciers qui fragilise les économies de la montagne, au manque d’eau sur certains territoires ou à la hausse des températures. Au total, on estime que plus de 60% de la population française est exposée de manière forte ou très forte aux risques climatiques (source).

Mega feu en Gironde, 2022

Le delta du Mékong au Vietnam

Cette région, cruciale pour la production de riz au Vietnam, est affectée par l’intrusion saline due à l’élévation du niveau de la mer, qui rend les terres moins productives. De nombreux agriculteurs ont déjà été forcés de quitter leurs terres et de se déplacer vers des centres urbains. Il est prévu que d’ici la fin du XXIe siècle, le niveau de la mer augmente de 0,5 à 1 m, affectant environ 39% de la zone et 35% de la population du delta.

Les coûts économiques des chocs

Comme pour les migrations, les estimations des coûts économiques des chocs climatiques d’ici à 2050 sont difficiles à cerner précisément. Les différents scénarios étudiés tendent à montrer des chiffres plus qu’élevés.

Un rapport de l’ONG britannique Christian Aid (décembre 2020) fait le décompte des coûts colossaux entraînés par les évènements météo extrêmes. Le coût global est estimé à 150 milliards de dollars pour 2020 (mais ne prend en compte que les pertes assurées). Selon la même méthode, le réassureur allemand Munich Re estime le coût à 250 milliards de dollars. Or, seulement 4 % des pertes économiques dues aux événements extrêmes liés au climat dans les pays à faible revenu étaient assurées, contre 60 % dans les économies à revenus élevés. Le coût réel est donc bien plus élevé. Le chiffre à retenir : entre 1970 et les années 2010, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par quatre, et le coût moyen qui leur est associé par 2,226 (source). Pour l’instant…

Tensions géopolitiques

Les effets du changement climatique sur le paysage physique mondial modifient la donne géopolitique et attisent les rivalités pour l’accès aux ressources (eau, pêche, énergies fossiles restantes, métaux rares, phosphore, terres arables) ou pour le contrôle de nouvelles voies de communication.

Nous assistons à une aggravation de la fragilité des États et des problèmes sécuritaires dans plusieurs régions clés du monde : conflits au Moyen-Orient et en Afrique, tensions dans les zones de pêche en mer de Chine méridionale, sans compter le nouveau champ de bataille politique et économique de l’océan Arctique, désormais libéré des glaces. L’arctique possède des ressources naturelles considérables, des hydrocarbures mais aussi des minéraux et métaux rares et la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes. Aucune grande puissance ne veut rester « à l’écart ». En une dizaine d’années, la chine a investit environ 90 milliards dans les économies de la région. Les propositions faites notamment par le Canada pour faire démilitariser l’Arctique et le décréter zone dénucléarisée n’ont eu aucun succès. Les USA ont été les premiers à s’y opposer. Enfin, la guerre en Ukraine est également, en partie, une guerre pour des ressources.

Risques d’effondrement démocratique

L’insécurité grandissante (sur le plan international ou à l’intérieur des Etats), et selon un principe malheureusement bien connu, pousse les populations à abdiquer leur liberté au profit de la protection, sous l’aile d’un « pouvoir fort ».

Cependant, une autre hypothèse reste envisageable : que les catastrophes qui se succèdent renforcent aussi les liens de solidarité et d’entraide entre les habitants, les conduisant à construire des collectifs locaux et des « archipels » sur un mode démocratique et autogestionnaire. En cela, le sujet de la transition / bifurcation (radicale) écologique n’est certainement pas « apolitique ». Les clivages de valeurs vont non seulement subsister mais s’exacerber. A la question de l’accueil à réserver aux réfugié.es, les « solutions » des « suprémacistes blancs » ne seront pas les mêmes que celle que nous tenterons de mettre en place dans une philosophie humaniste ! Réinventer la « démocratie locale » comme le font Les localos ou les Etats Généraux du post-urbain, est un premier pas pour opposer une alternative politique crédible.

Partie II – LES « SOLUTIONS » ?

Quelle transition / bifurcation ?

La transition radicale

Il ne faut pas se leurrer : il n’y aura pas de « transition douce », tant le retard pris est important. Comme nous allons le voir, il nous faut atteindre un plafond de 2 tonnes d’émissions par an et par personne (tous GES confondus, et en intégrant les consommations importées) avant 2050 pour assurer la neutralité carbone. Il nous faut assumer notre dette envers les pays du Sud et nous engager sur la voie de la décroissance.

Ce qui veut dire, tout à la fois, déconstruire les dangereuses illusions du techno-solutionnisme, définir ce que nous entendons par « décroissance » et, au bout du compte, en tirer une conclusion claire quant au système économique actuel. Celui-ci, intrinsèquement conçu pour tout sacrifier au profit, ne pourra jamais être régulé. C’est l’intégralité de notre mode de vie qui doit commencer changer, pas dans dix ou vingt ans, mais immédiatement. Même si le chemin pour parvenir aux objectifs de « viabilité écologique » peut se faire (relativement) de manière progressive, nous n’avons plus d’autres choix que d’aller très vite, sous peine de devoir tirer un trait sur la possibilité d’un XXIIème siècle.

Et il n’y a, malheureusement, aucune exagération dans ce propos.

La neutralité carbone

Pour aborder ce point, il nous faut d’abord revenir sur la notion de neutralité carbone ainsi que sur les « puits carbone ». Nous verrons que de grandes incertitudes entourent ces projections et qu’il est impératif de prévoir des « marges de sécurité » !

Pour bien comprendre la neutralité carbone, le mieux est de reprendre directement les explications du GIEC, ce qui va également nous permettre d’aborder l’épineuse (et inquiétante) problématique des « puits carbone ». Reprenons : le réchauffement global est déterminé par l’accumulation dans notre atmosphère des gaz à effet de serre. Il découle donc de nos émissions passées comme future. Ainsi, « Pour chaque 1000 GtCO2 émis par l’activité humaine, la température moyenne mondiale augmente probablement de 0,27°C à 0,63°C (meilleure estimation de 0,45°C). Cette relation implique qu’il existe un budget carbone fini qui ne peut être dépassé afin de limiter le réchauffement à un niveau donné. » (IPCC, GW1, p 46).

Si nous voulons freiner le réchauffement global, il nous faut donc atteindre, le plus rapidement possible, le « net zéro » ou « zéro émission nette » (autrement dit, à minima, stopper le mouvement d’accumulation). En simplifiant, ce net zéro est le point où les émissions de gaz à effet de serre, produites par l’activité humaine (« anthropiques ») sont contrebalancées par l’absorption de puits carbones supplémentaires. Cela veut dire que si nous devons continuer à émettre « X tonnes de carbone et autres GES, nous devrons pouvoir mettre « en face » de nouveaux puits carbone, en régénérant les sols, en aménageant de nouvelles zones humides, en choyant nos prairies, en soignant et en étendant nos forêts, sans compter sur des « solutions » technologiques plus qu’hypothétiques et potentiellement dangereuses. Mais force est de constater que nous allons plutôt dans la direction opposée.

L’objectif « deux tonnes »

L’atelier « deux tonnes » a récemment publié une mise à jour de ses travaux, en prenant en compte les dernières publications du GIEC (rapport du groupe I d’août 2021 et rapport du groupe 3 d’avril 2022). A noter que les auteurs ont intégré des critères de faisabilités, sur la base du rapport du groupe 3.

En résumé, cette « note technique » expose une méthode très précise et rigoureuse. Se basant sur les modèles les plus récents, les projections démographiques de l’ONU, et les évaluations des capacités de compensations des émissions : les « CDR ». Ce sont toutes les méthodes d’élimination directe du carbone via des approches naturelles, mais aussi technologiques comme l’élimination anthropique du CO2 par capture lors de l’utilisation des bioénergies avec stockage dans des gisements géologiques et dans les grands fonds marins, ce qui n’est pas sans risques (durabilité du stockage, coût énergétique…). C’est leur scénario médian qui aboutit à 1,99 tCO2e/pers./an comme point de passage en 2050 (simplifié en 2tCO2e/pers./an).

Quid du principe prudentiel ?

Plusieurs facteurs doivent cependant être pris en compte. D’abord, la possibilité d’atteindre la neutralité carbone va être étroitement liée à l’état des puits carbone. Ensuite, les marges d’incertitude et le caractère par trop « prudent » et optimiste de certains scénarios nous font courir des risques importants.

Concernant les puits carbone naturels actuels, ils ont déjà perdu de leur capacité d’absorption. Ainsi, l’océan qui séquestre près de 30 % du CO2 émis par les humains (source) risque fort d’en absorber beaucoup moins à l’avenir. Le réchauffement climatique pourrait réduire l’efficacité de cette « pompe » puisque c’est l’eau froide qui absorbe davantage le CO2. Par ailleurs, toutes les études menées sur les forêts tropicales, qui représentent pas moins de la moitié des capacités mondiales de séquestration carbone, conduisent à la même conclusion : leur capacité à absorber les émissions de GES tend à diminuer nettement. Du côté des forêts françaises, ces dernières ont perdu la moitié de leur capacité d’absorption CO2 en dix ans (source).

Par ailleurs, nous avons une fâcheuse tendance à prendre les chiffrages projectifs du GIEC en omettant les degrés de confiance indiqués.

N’oublions pas que lorsque le GIEC évoque la possibilité de rester en deçà des +1,5 degrés (même avec des dépassements temporaires et limités), c’est avec une probabilité « d’au moins 50% » Donc, « au moins », une chance sur deux sans certitude aucune que ce degré puisse être plus élevé.

Autant dire que nous en tenir à ce qui constituerait des objectifs minimalistes, aux résultats très incertains, revient indubitablement à jouer à la roulette russe.

La dette climatique

Le 31 janvier 2023, le nouveau rapport du Laboratoire des inégalités mondiales mettait en lumière la triple crise des inégalités climatiques : inégalités dans les émissions de CO2, inégalités des pertes liées aux impacts du réchauffement et inégalités dans les capacités financières à y faire face.

Au fil des COP, les pays riches ont travaillé sans relâche… pour effacer ou noyer la notion d’équité dans les négociations. Si l’accord de Paris, en 2015, a été encensé, c’est parce qu’il faisait fi du concept d’émissions historiques et qu’il a relégué la justice climatique à une note de bas de page (Sunita Narain, 2022).

Mais un autre fait est également mis en évidence par ce rapport : les « inégalités climatiques » sont extrêmement importantes au sein des pays.

A titre d’exemple, dans les pays développés, les personnes à faible revenu contribuent moins à la crise climatique que les plus riches dans les pays en développement.

Ainsi, les 10 % les plus riches en Inde émettent autant que les 50 % les plus pauvres aux Etats-Unis. Ou encore les 10 % les plus riches émettent 3,6 fois plus que les 50 % plus pauvres aux Etats-Unis.

Il n’en demeure pas moins une « dette historique », les pays du « sud » (bien que cette dénomination soit très simplificatrice), devant inventer un autre modèle de développement social, ce qui a un coût. Globalement, les pays industrialisés et riches n’ont jamais respecté l’intégralité de leurs engagements financiers (lire ICI).

Emissions territoriales cumulées de CO2 depuis 1850 (en millions de tonnes) dues à la combustion d’énergies fossiles et au changement d’usage des terres. Voir l’animation.

Le mythe de la « croissance verte » et du « découplage »

Avant d’aborder la question de la « décroissance », il nous faut traiter de la croyance persistante dans la possibilité d’une « croissance verte ». Cette idée suppose de pouvoir « découpler » chaque point supplémentaire de PIB (Produit Intérieur Brut) des émissions de GES, et ce, jusqu’à la neutralité carbone.

C’est sans doute le plus néfaste et le plus bloquant des discours de notre époque. Nous pourrions « produire propre », et surtout continuer de consommer autant de biens et de services qu’aujourd’hui, et même plus encore… tout en restant dans le cadre des limites planétaires et des objectifs de réductions de nos émissions… En d’autres termes, c’est un mauvais « remake » du Guépard et de ce que Giuseppe Tomasi di Lampedusa fait dire à son personnage Tancrède : « il faut que tout change pour que rien ne change ! » (ou plus exactement « si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change »). Sauf que les faits scientifiques sont têtus. Comme l’expose Timothée Parrique dans « Ralentir ou périr », aucun découplage significatif – notamment total, global, et permanent – n’a encore eu lieu et il y a peu de chances que cela se produise. En effet, pour qu’il soit total il faudrait décorréler le PIB non pas d’une seule, mais de toutes les pressions environnementales, y compris celle de l’extraction des minerais nécessaires à une transition énergétique qui viserait à maintenir le même niveau de consommation. Là encore, il ne faut pas oublier que le problème ne se réduit pas à la seule décarbonation de l’énergie mais qu’il renvoie à la question de notre empreinte écologique globale.

Les mille et une fables du techno-solutionnisme

Le mythe du découplage, transverse à toutes les pratiques de greenwashing, n’est qu’une facette d’un ensemble plus vaste de dangereuses illusions.

De la « voiture électrique pour tous », à la « dématérialisation grâce à la révolution numérique », pour aller jusqu’aux « solutions » de géoingénierie, tout y passe pour faire perdurer notre « civilisation thermo-industrielle ». Ainsi, exit cette fâcheuse question d’un changement de modes de vie. Nous allons pouvoir continuer à vivre heureux, entourés d’objets connectés et fendre la bise dans nos nouveaux bolides « verts » !

En un mot : « la technologie va résoudre tous nos problèmes »…

La voiture électrique

Celles et ceux qui croient (encore ?) à la possibilité de remplacer l’ensemble des véhicules thermiques par des véhicules électriques seront déçus. En effet, la chose est tout simplement… infaisable !

Bien entendu, le véhicule électrique va émettre moins de CO2 à l’usage, mais cela va dépendre également du type de production électrique utilisée. Dès 2017, des chercheurs du MIT avaient démontré, en prenant en compte le CO2 émis tout au long de leur cycle de vie, qu’une Tesla Model S émettait plus de CO2 qu’une petite Mitsubishi à essence. L’étude se faisant dans le Midwest américain, avec de l’électricité fournie par des centrales à charbon. D’aucuns appelleront le nucléaire à l’aide… Mais un rapide calcul nous permet de saisir l’ampleur du problème : si les conducteurs.trices fançais.es souhaitaient continuer de parcourir leurs 623 milliards de kilomètres annuels, il faudrait construire pas moins de 15 réacteurs nucléaires supplémentaires et uniquement dédiés à cette consommation !

La « dématérialisation » par le numérique ? Vraiment ?

La dématérialisation est un récit mystificateur. Il n’existe pas d’internet sans de gigantesques parcs de serveurs, des centaines de millions de kilomètres de câbles qui sillonnent les océans et sans les quelques 34 milliards d’équipements en circulation dans le monde.

Les émissions de GES sont générées par la construction de ces équipements (qui nécessitent des métaux rares en grande quantité), par la consommation d’énergie des data centers. Grosso modo, 10% de notre consommation électrique est liée au numérique. Dans son enquête, Guillaume Pitron souligne qu’un simple like voyage autour du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes téléphoniques et des data centers implantés jusque dans le cercle arctique !

Mais rassurez-vous, y compris dans un monde « post-anthropocène », nous pourrons nous permettre de continuer à utiliser internet. Par contre, il nous faudra veiller à en faire des usages utiles et éviter les « photos de chatons » ! Selon l’ademe, un mail correspond à environ 19 grammes de CO2e. Pour le streaming, il est généralement estimé qu’une heure de visionnage correspond à environ entre 50 et 60 grammes de CO2e. Pour une heure par jour (en moyenne), cela équivaut, à 20 kilos d’émissions annuels.

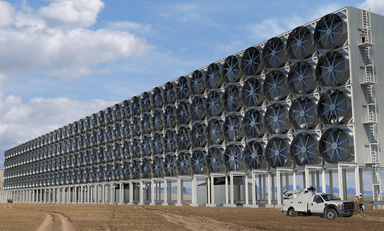

La géo-ingénierie ou le fantasme de toute-puissance

La géo-ingénierie se divise en deux catégories : les « innovations » visant à « gérer » (?) le rayonnement solaire et les technologies consistant à « capturer » le carbone par des moyens mécaniques ou chimiques puis à le stocker, pour éventuellement le réutiliser…

La géo-ingénierie solaire

La première idée (dans les années 70) était de diffuser à haute altitude du dioxyde de souffre, un aérosol dont le comportement est similaire à celui des gaz volcaniques dans la mesure où il réfléchit la chaleur du soleil. Mais, pas de chance, dès 2008, une étude parue dans Science concluait que de telles injections stratosphériques d’aérosols soufrés, allaient (en renforçant l’effet chimique d’éléments chlorés) fortement réduire la quantité d’ozone au-dessus des pôles.