Réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité

et pollutions hors de contrôle…

A quoi se préparer et comment ?

Penser la « soutenabilité critique des territoires »

Introduction

Vous en avez certainement entendu parler : il faudrait nous préparer à un réchauffement de + 4° C en France, ce qui équivaudrait à un + 3° C à l’échelle mondiale par rapport a la moyenne de la période 1850-1900 (dite préindustrielle).

C’est la fameuse TRACC : « Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique » (source). C’est à partir de cette hypothèse qu’est élaboré le PNACC : Plan national d’adaptation au changement climatique (source).

Or, un « + 4 degrés » de réchauffement est-il aussi facilement « gérable » ? Et le réchauffement climatique ne risque-t-il pas d’être, en réalité, bien plus élevé ? Par conséquent, les politiques d’adaptation envisagées actuellement ne sont-elles pas bien en-deçà de ce qu’il nous faudrait mettre en place, notamment en raison du retard accumulé (et qui ne semble pas prêt d’être comblé) ?

Se préparer aux chocs à venir n’est pas un renoncement. Nos combats doivent au contraire s’amplifier pour accélérer les politiques d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, pour la défense du vivant, pour faire drastiquement baisser notre empreinte écologique globale. Mais dans le même temps, il est de notre responsabilité de concevoir un ensemble de « réponses » (nous ne parlerons plus de « solutions »), à l’échelle des territoires, pour tenter, dès aujourd’hui, de poser les bases d’un monde d’après.

Quelles pourraient être ces réponses ?

Elles varieraient d’ampleur, en fonction de l’évolution de la trajectoire. En effet, et comme nous le verrons, le coût économique des chocs, à lui seul, pourrait déclencher un fort ralentissement, subi, de l’économie capitaliste mondiale (donc des émissions et des dynamiques écocidaires…).

Elles pourraient également être de différents ordres, avec, pour ne citer que quelques exemples : des « archipels » mixant agroécologie robuste, néo-artisanat ou petites éco-industries, une réorganisation complète des organisations du travail et de la répartition des effectifs (renforcement de l’agriculture, abandon d’activités tertiaires inutiles ou nuisibles…), des mobilités réintégrant les chevaux, une gestion ultra économe de l’eau, des réseaux de dispensaires de proximité, des dispositifs de sécurité civile, de résilience alimentaire, de prévention des évènements extrêmes (l’extrême devenant la norme !), de gestion post-catastrophes… C’est de ce récit que nous traiterons dans la seconde partie de l’article, à travers le prisme du concept que nous proposons : la soutenabilité critique des territoires.

Bien que l’exercice d’anticipation soit forcément hasardeux, nous le pensons absolument nécessaire. Parce que l’enjeu est colossal : pour nous, et pour celles et ceux qui viendront après, il s’agit de réinventer des sociétés, des collectivités humaines (plus humaines ?), qui pourront vivre (mieux vivre ?) malgré un degré d’habitabilité de la planète fortement réduit.

La TRACC, une méthode très discutable

Faire preuve de prévoyance est, à priori, une bonne chose. Sauf que la méthodologie même de la TRACC pose problème. Le document ministériel récemment soumis à consultation évoque deux scénarios mondiaux. Le premier est un scénario où les 1.5°C ne seraient pas dépassés, en sachant que plus aucun scientifique ne croit en cette possibilité. Nous pouvons de suite l’écarter (1). Le second scénario (à +3°C), est curieusement qualifié de « pessimiste », alors qu’il est conditionné au respect, par les Etats, de leurs engagements actuels (estimation très approximative remontant à la préparation de la COP26 de 2021). Cette trajectoire correspond, grosso modo, au scénario dit « SSP2-4.5 » du GIEC (si l’on s’en tient à son dernier rapport). Un scénario généralement qualifié de « médian ». Sauf que dans ledit rapport, le SSP2-4.5, en tenant compte des différents résultats des modèles, indique des réchauffements compris dans une fourchette entre 2,1 et… 3,5 degrés. De plus, le SSP2-4.5 suppose qu’un certain nombre d’actions auront été menées, et bien menées. A savoir que les émissions de CO2 oscilleraient autour des niveaux actuels avant de commencer à diminuer au milieu du siècle. Il faut encore noter que, de manière certes limitée, le SSP2-4.5 inclut des technologies de captation et de stockage du carbone (CCS/BECCS) qui sont très loin d’être opérationnelles à ce jour.

Voila le premier « hic » : la TRACC correspond à un scénario du GIEC dont on peut fortement douter de la probabilité au regard des données les plus récentes et de la folie du monde actuel…

Le second « hic », c’est que la TRACC semble choisir d’ignorer le scénario le plus gravissime du GIEC : le SSP5-8.5. Etant donné que ce scénario suppose un quasiment doublement des émissions de CO2 (sans compter les autres gaz à effet de serre) entre 2015 et 2050, il n’est généralement pas considéré comme pouvant se réaliser… Sauf qu’une analyse rétrospective des rapports du GIEC révèle une tendance récurrente à la sous-estimation des dynamiques climatiques en cours !

Nous sommes sur la trajectoire du pire scénario du GIEC

Il est important de noter que si les scénarios du GIEC incitent à une sous-estimation de la gravité de la situation, ce n’est pas en raison d’un biais d’optimisme intentionnel. Il s’agit plutôt, de la part de la communauté scientifique, d’une volonté de rester consensuel et rigoureux. Ce qui a parfois pour effet d’atténuer certaines alertes, surtout dans la manière dont les résumés sont rédigés pour les décideurs (les fameux Summaries for Policymakers).

D’autres facteurs expliquent ces sous-estimations : le GIEC s’appuie sur des revues de littérature publiées (donc avec un décalage de quelques années) et il ne prend pas en compte les données les plus récentes si elles ne sont pas encore consolidées.

Notre propos n’est certainement pas de remettre en question cet incontournable travail de synthèse mais d’alerter sur le fait qu’il est judicieux de lire les rapports entre les lignes et en tenant compte de ces paramètres. Contrairement aux climatosceptiques qui hurlent au « catastrophisme », nous disposons de tous les éléments factuels pour démontrer l’inverse. Les scénarios du GIEC ne sont pas « alarmistes ». Ce ne sont pas les trajectoires médianes qui se traduisent dans la réalité quelques années plus tard, ce sont les plus inquiétantes (2). Reprenons les projections figurant dans ces rapports, en mettant la focale sur les « pires trajectoires » projetées.

Rapide rétrospective des scénarios du GIEC

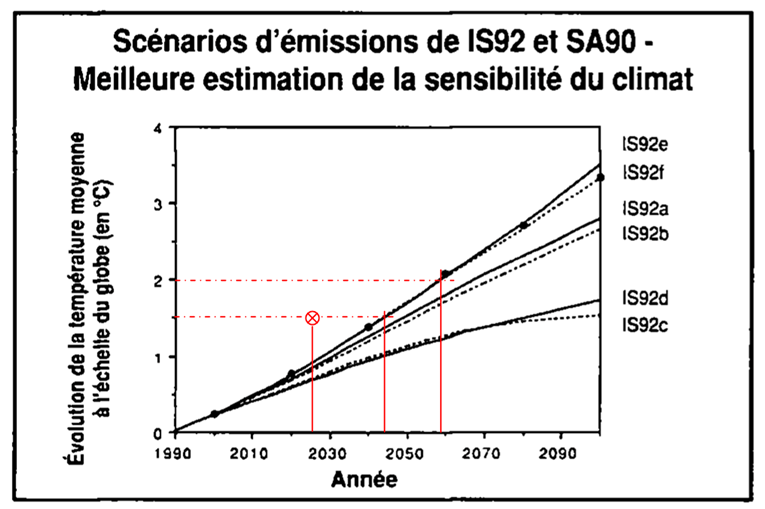

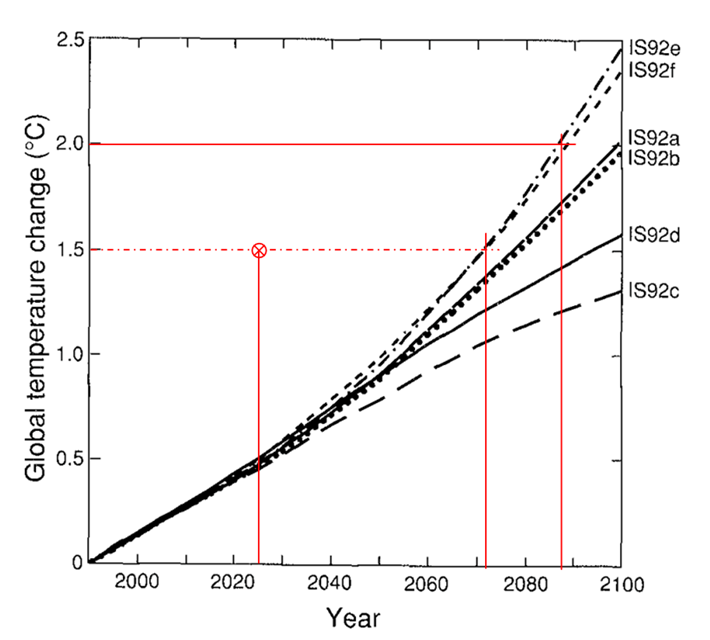

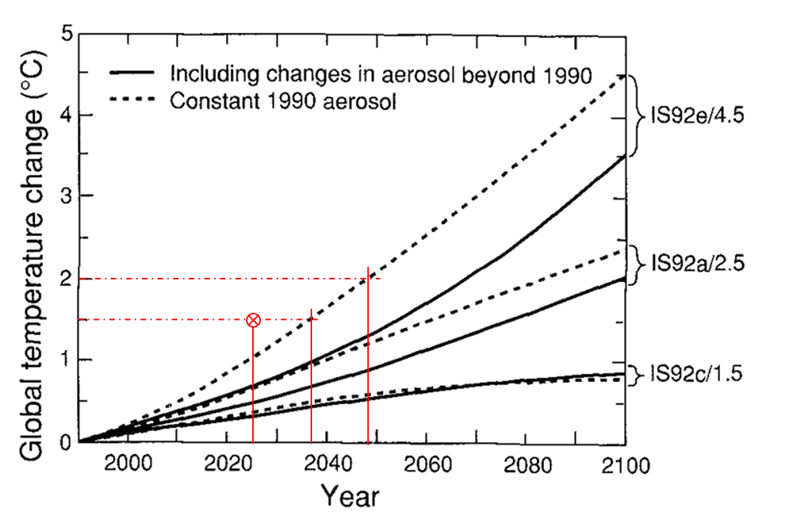

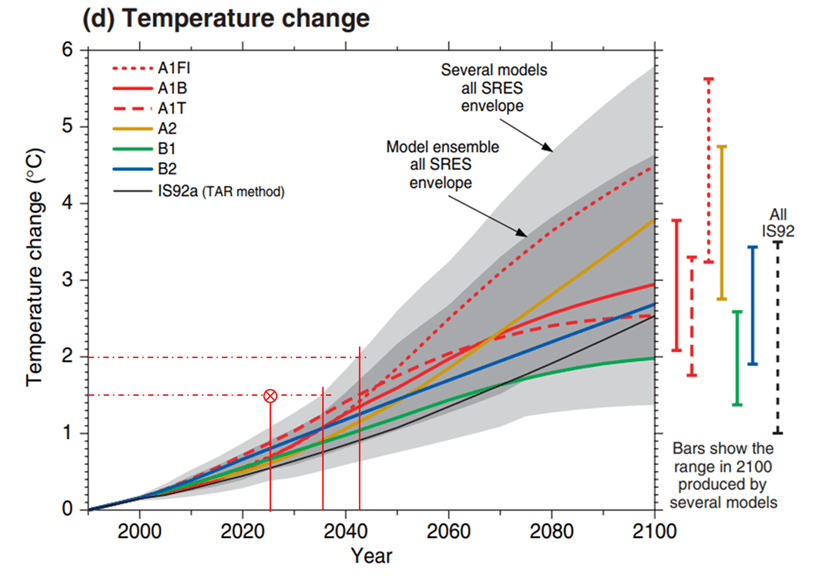

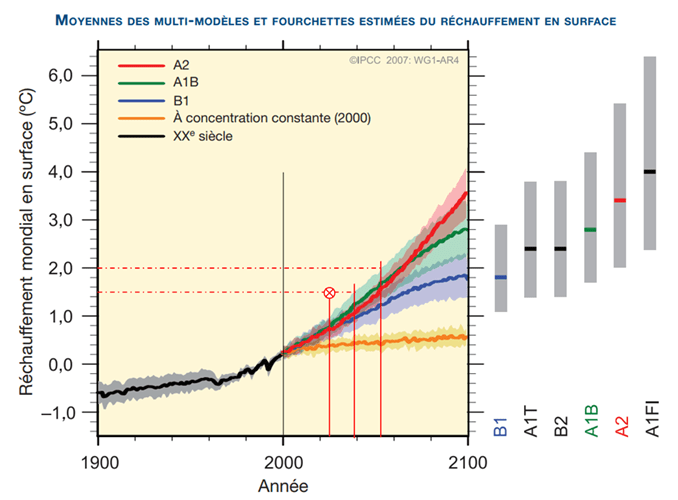

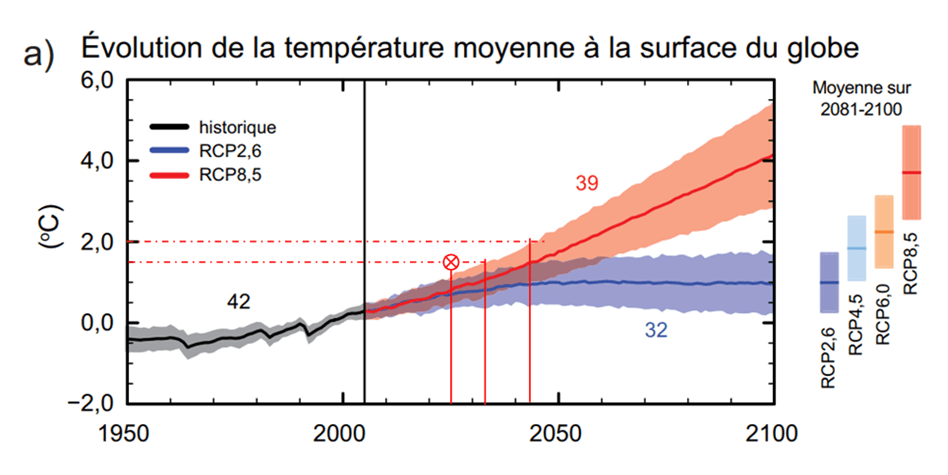

Pour chaque rapport et son graphique présentant les scénarios d’évolution de la hausse des températures moyennes mondiales, nous indiquerons notre position actuelle, ainsi que les lignes des seuils de +1,5 °C et +2 °C (ajoutées en rouge).

En sachant que l’élévation de la température moyenne mondiale en 2023 a été mesurée à +1.45°C, et celle de l’année 2024 à +1.55°C (source) (3). Même si nous savons bien que le dépassement d’un seuil ne peut être confirmé qu’au bout d’une trentaine d’année (pour que cela ait un sens du point de vue climatique), rien ne laisse envisager aujourd’hui une baisse de la température mondiale. Pour 2025, le mois de janvier a battu les records par rapport à tous les mois de janvier précédents. Il a été le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré (+ 1.75°C). Pour le mois de février, c’est + 1.59°C… Pour redescendre en-deçà des 1,5°C, il faudrait une politique internationale coordonnées de tous les Etats et notamment des plus émetteurs (Chine, USA, Inde, la Russie, et tous les pays industrialisés !). Ce qui parait plus qu’improbable.

Nous ferons donc le choix d’indiquer le +1.5°C comme atteint en 2025.

Commençons par le premier rapport, publié en 1990. Selon le scénario le plus défavorable, intitulé à l’époque le IS92e, le dépassement des +1,5°C est envisagé vers 2045 et l’atteinte des +2°C un peu avant 2060 (figure 1). Alors qu’aujourd’hui, le +1,5°C est atteint ![]() .

.

Dans le second rapport publié en 1995, et toujours dans la pire des perspectives, les + 1.5°C sont atteints un peu après 2070, et les deux degrés un peu avant 2090 (figure 2), en supposant une sensibilité climatique de 2,5 °C (la sensibilité climatique étant définie comme la variation de température en degrés Celsius associée à un doublement de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre). Cependant, pour une hypothèse de sensibilité climatique à 4,5° C (figure 3) le pire des scénarios indique que les 1,5°C seraient atteints entre 2035 et 2040, que les + 2°C seraient dépassés un peu avant 2050. Notons qu’aujourd’hui, les débats scientifiques autour de la sensibilité climatique se poursuivent. Le sixième rapport du GIEC estime que 3 degrés est la valeur la plus vraisemblable. Une plage très probable oscille entre 2.5 et 4 degrés.

Dans le troisième rapport (2001) le seuil de +1,5°C est atteint dès 2035, et un dépassement des deux degrés devient effectif un peu après… 2040 (figure 4).

En 2007 (quatrième rapport), la courbe de projection la plus inquiétante (figure 5) conduit à une atteinte des +1.5°C un peu avant 2040 et les + 2°C sont franchis entre 2050 et 2060. L’amélioration permanente des modèles conduit à redonner une « marge de manœuvre » légèrement plus importante aux politiques d’atténuation.

Le cinquième rapport, datant de 2014, va envisager un scénario bien plus grave que prévu précédemment (figure 6). Les plus sinistres projections (du RCP8.5 mais aussi du RCP2.6) envisagent un dépassement des + 1,5°C un peu après 2030, avant 2035. Les + 2°C sont franchis entre 2040 et 2050 (RCP8.5).

Enfin, le sixième rapport, publié en 2021 (figure 7) vient confirmer ces projections, avec un franchissement des 1.5°C en… 2025 et l’atteinte des +2°C un peu avant 2040.

Autrement dit, nous sommes, selon tous les rapports successifs du GIEC, au-delà (et largement) des pires projections données par les plus « catastrophiques » des modèles.

Pour le dernier cycle d’évaluation, nous sommes approximativement sur la valeur la plus haute de la plage du SSP5-8.5. C’est un constat factuel.

Dans les décennies qui viennent, la poursuite de cette trajectoire nous emmènerait vers des températures mondiales moyennes entre 3 et 5 degrés. Mais malheureusement, d’autres travaux préparatoires au sixième rapport, comme ceux de l’IPSL et du CNRM, ont estimé des températures à +6.5°C ou + 7°C (voir notre dossier « Quel diagnostic et quelles perspectives ? »).

A ces niveaux de réchauffement planétaire, plus aucune politique « d’adaptation » ne tient et le nombre de terriens chute vertigineusement.

Le dévissage de la biodiversité

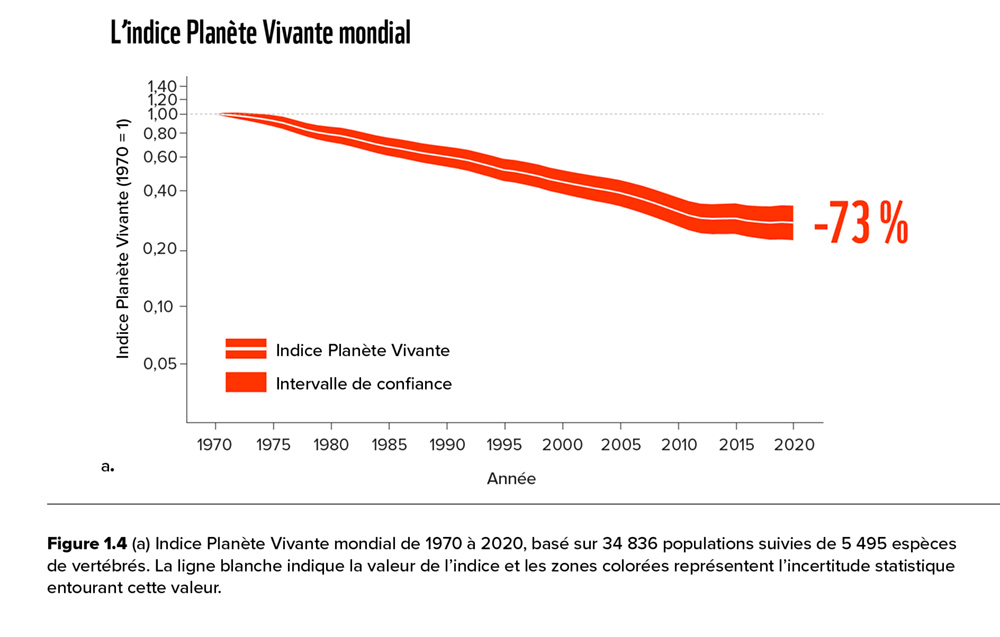

A ces scénarios de réchauffement viennent s’ajouter l’effondrement en cours de la biodiversité et l’accroissement des pollutions. Rappelons quelques données récentes.

En 2019, le rapport de l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) estimait déjà qu’environ 1 million d’espèces animales et végétales étaient menacées d’extinction (source).

Le Rapport Planète Vivante 2024 du WWF révélait une diminution de 73 % de la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages entre 1970 et 2020 (source). Les espèces d’eau douce étant particulièrement touchées, avec une baisse de 85 % (source).

En 2022, Une étude a quantifié et catégorisé l’empreinte du risque d’extinction pour 188 pays. Elle révèle que 76 pays, principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l’Est, sont des importateurs nets de cette empreinte, c’est-à-dire que leur consommation contribue à la menace d’espèces dans d’autres pays. Par exemple, la consommation aux États-Unis, en France et en Allemagne est responsable d’une part significative du risque d’extinction à Madagascar (source).

Récemment, plusieurs études suggèrent des réductions de populations d’insectes en Europe de l’ordre de 80 % au cours des deux décennies écoulées. Les dernières données britanniques indiquent une chute de 63 % entre 2021 et 2024 (source).

Cet effondrement de la biodiversité implique celui des « services écosystémiques » avec d’immenses impacts à la clé sur :

- la pollinisation (alors que 75% des cultures mondiales dépendent, au moins en partie, des insectes pollinisateurs),

- la régulation des maladies (certaines espèces jouant un rôle de barrière ou de « dilution » dans la transmission des pathogènes),

- la purification de l’air et de l’eau (de nombreux micro-organismes, plantes et arbres filtrent ou dégradent les polluants),

- la fertilité des sols (c’est déjà le cas, puisque les vers de terre, champignons, bactéries sont cruciaux pour la formation d’un sol fertile),

- le climat (les forêts et les zones humides étant par exemple d’importants régulateurs de ce dernier).

Les pollutions hors de contrôle

Pour ce qui relève de nos pollutions, le tableau est tout aussi sombre. La limite de la pollution chimique et plastique a été largement dépassée.

Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), utilisés dans de nombreux produits industriels et de consommation, sont extrêmement persistants dans l’environnement. Un rapport parlementaire français de janvier 2024 révèle que plus de 17 000 sites en Europe sont contaminés par ces substances. Dans la vallée du Rhône, environ 150 000 habitants consomment une eau considérée comme « non conforme ».

Pour ce qui est de l’air que nous respirons, et selon le Bilan environnemental de la France (édition 2024), la pollution de l’air est responsable de 7 % de la mortalité totale dans le pays, soit environ 40 000 décès par an. Les particules fines (PM 2,5) sont particulièrement présentes, avec des niveaux dépassant fortement les seuils recommandés.

Nous en entendons généralement beaucoup moins parler, mais les cycles de l’azote et du phosphore sont gravement déséquilibrés (à l’échelle planétaire), générant eutrophisation, zones mortes dans les océans, perturbant les écosystèmes marins, polluant les nappes phréatiques et les cours d’eau, appauvrissant encore plus les sols…

Et nous pourrions encore continuer cette sinistre liste durant des pages et des pages…

Des facteurs insuffisamment pris en compte

Selon ces considérations, la TRACC nous parait être une douce fable, mystificatrice des enjeux réels. La trajectoire conditionnée par les politiques actuelles, du seul point de vue du climat, ne nous emmène vraisemblablement pas vers un « +3 °C » (un +4°C en France), mais sur des températures bien supérieures et aux conséquences létales.

Quand bien même l’augmentation de la température moyenne mondiale ne dépasserait pas les trois degrés, les impacts semblent, là encore, largement sous-estimés. Pour la simple et bonne raison que des facteurs ne sont pas encore suffisamment pris en compte par les modèles. Dans une étude parue dans la revue PNAS en août 2022, les auteurs soulignaient :

« Les recherches se sont concentrées sur les impacts des hausses de 1,5 °C et 2 °C, et les études sur la manière dont les impacts climatiques pourraient se répercuter en cascade ou déclencher des crises plus importantes sont rares (…). Une évaluation approfondie des risques devrait prendre en compte la manière dont les risques se propagent, interagissent, s’amplifient et sont aggravés par les réactions humaines. Cependant, même les analyses plus simples des « risques composés » des aléas climatiques et de leurs facteurs d’interaction sont sous-utilisées. Pourtant, c’est ainsi que les risques se déploient dans le monde réel. Par exemple, un cyclone détruit les infrastructures électriques, rendant une population vulnérable à une vague de chaleur mortelle. Récemment, nous avons vu des aléas composés émerger entre le changement climatique et la pandémie de COVID-19. Comme le souligne le GIEC, les risques climatiques deviennent plus complexes et difficiles à gérer, et se répercutent en cascade sur les régions et les secteurs » (source).

C’est ce que l’on nomme le risque systémique ! Sans compter le déclenchement (déjà à l’œuvre) des boucles de rétroaction positives. Un exemple, parmi d’autres, est celui des… nuages.

« Il existe des rétroactions encore plus incertaines qui, dans le pire des cas, pourraient s’amplifier jusqu’à une transition irréversible vers un état de « Terre à effet de serre » (bien qu’il puisse exister des rétroactions négatives contribuant à amortir le système terrestre). En particulier, des rétroactions nuageuses mal comprises pourraient déclencher un réchauffement climatique soudain et irréversible. De tels effets restent sous-explorés et constituent des « inconnues » largement spéculatives, encore en cours de découverte. Par exemple, des simulations récentes suggèrent que les couches nuageuses de stratocumulus pourraient disparaître brutalement à des concentrations de CO2 qui pourraient s’approcher d’ici la fin du siècle, provoquant un réchauffement climatique supplémentaire d’environ 8 °C. » (ibid).

Un risque réel d’effondrements

Reste à savoir si le système économique de la civilisation thermo-industrielle, qui vit par et pour les énergies fossiles, pourra survivre encore longtemps sous le coup des chocs. Il n’est pas impossible qu’un effondrement ou plutôt qu’une série d’effondrements (dans des temporalités et des spatialités diverses) viennent mettre un coup de frein (ou d’arrêt ?) aux émissions de GES en nous « replaçant » de facto sur des trajectoires climatiques équivalentes à des scénarios SSP 1, 2 ou 3… .

De nombreuses recherches s’efforcent de chiffrer les coûts économiques des désastres, qu’ils soient humains ou matériels, mais les estimations restent très hétérogènes selon les méthodologies employées.

L’étude « Global Economic Impacts of Physical Climate Risks » (2023), publiée par le FMI, analyse les pertes économiques mondiales liées aux « risques climatiques physiques ». Les pertes en points de PIB sont relativement faibles, « seulement » jusqu’à 15 % d’ici 2100 pour la pire estimation et le scénario SSP5-8.5, mais ce qui est suffisant pour inquiéter la noble instance (source).

Nous commençons néanmoins à voir poindre de nouvelles évaluations.

Selon une étude, parue dans Nature en avril 2024 et réalisée par des chercheurs de l’Institut allemand de recherche sur l’impact climatique de Potsdam, le coût économique du changement climatique sur les revenus des populations s’élève déjà à environ 38 000 milliards de dollars par an d’ici 2049, soit une chute de 19% du revenu mondial par habitant (source).

Selon la même étude, et d’ici 2100, ce coût financier pourrait être deux fois supérieur aux estimations des études précédentes. Et les chercheurs de rajouter : « Notre analyse montre que le changement climatique causera des dommages économiques massifs au cours des 25 prochaines années dans presque tous les pays du monde, y compris dans les pays très développés comme l’Allemagne et les États-Unis, avec une baisse prévue du revenu médian de 11 % dans chacun d’eux et de 13 % en France », a déclaré Leonie Wenz, climatologue et économiste, co-auteure de l’étude » (source).

Une étude publiée dans Environmental Research Letter en mars 2025 estime que dans un scénario de réchauffement à + 4° C d’ici la fin du siècle, les pertes pourraient être bien plus importantes qu’estimées jusqu’à présent, atteignant 40% de PIB en moins par habitant et par an (source).

D’autres études proviennent du monde de l’assurance et des spécialistes de la gestion des risques.

Le rapport publié en janvier 2025, par l’Institue and Faculty of Actuaries et l’Université of Exeter s’attache non seulement à démontrer que « La gestion des risques mondiaux est actuellement défaillante et ignore le risque systémique », mais également que le risque de « ruine » (sic) existe bel et bien (source). Ces actuaires internationaux réputés, s’appuyant sur une synthèse de dizaines d’études, estiment que dans un scénario à + 3 ° C, une division par deux du PIB mondial pourrait survenir dès 2070. Ce qui pourrait également provoquer la mort de plus de 4 milliards d’humains !

En l’état actuel des connaissances, nul ne peut dire si le système économique et capitaliste mondial peut « résister » ou non, ou si des pans entiers de ce système peuvent « tomber ». L’interaction permanente des facteurs multiples (dont les aspects géopolitiques) rendent l’exercice impossible.

Si le capitalisme a historiquement démontré ses fortes capacités de résilience, deux éléments nouveaux sont toutefois à prendre en compte.

D’une part, les chocs ne sont pas « occasionnels » (un Krach boursier, une catastrophe centennale…) mais ils s’enchaînent de manière continue, à un rythme de plus en plus rapide.

D’autre part, et comme pour les hypothèses de trajectoires de réchauffement précédemment évoquées, les impacts économiques et sociaux dépendent d’une multitude de facteurs largement sous-évalués.

Pour ne prendre que quelques exemples : les dommages aux routes, ponts, ports, bâtiments sont souvent calculés à court terme, mais la répétition des événements extrêmes les rend plus fréquents, plus graves, et plus coûteux à long terme.

De la même façon, peu de modèles incluent la perte de valeur immobilière cumulée dans les zones à risque (inondations côtières, chaleur extrême, sols argileux provoquant des fissures…). Les effets de cascades, comme les conséquences d’un choc climatique en Asie du Sud-Est sur l’approvisionnement en médicaments, en denrées agricoles ou en composants électroniques, sont encore peu modélisés.

Et maintenant, qu’allons-nous faire ?

Nous devons tout tenter pour empêcher que les scénarios les plus dévastateurs se réalisent. Mais il faut bien le reconnaître : la réalité des politiques d’atténuation misent en œuvre à ce jour sont loin, extrêmement loin, d’être à la hauteur des enjeux. Nous ne cesserons pas le combat pour prendre le mal à la racine (notre modèle civilisationnel, la société thermo-industrielle, notre empreinte écologique écocidaire), mais nos stratégies doivent aussi évoluer et intégrer la perspective catastrophique.

Autrement dit, nous ne pouvons plus nous contenter des politiques de « transition douce et progressive », de ces quelques touches de « résilience » superficielle ayant plus vocation à rassurer ou à faire croire que nous « faisons quelque chose » plutôt que de constituer de véritables réponses. Pour imaginer un ensemble de dispositifs humains et techniques, nous faisons le choix d’orienter notre réflexion autour d’un concept précis que nous avons nommé « soutenabilité critique territoriale ».

Penser la soutenabilité critique territoriale

La soutenabilité critique territoriale (SCT) peut se définir de manière relativement simple :

« Nous pouvons qualifier de soutenable, d’un point de vue critique, un territoire qui, à la fois :

- réunit les conditions nécessaires au maintien de ses fonctions vitales – alimentation, eau, énergie, soins, cohésion sociale – en dépit des perturbations graves et des ruptures prolongées de la normalité

- Adopte un mode d’existence respectant chacune des limites planétaires ».

En quoi cette notion apporte-t-elle une valeur ajoutée ou un éclairage particulier ?

D’abord, la question de la soutenabilité d’un territoire nous ramène au débat sur le « donut » Dans cette représentation, proposée par l’économiste britannique Kate Raworth en 2012, les limites naturelles planétaires sont situées sur la bande extérieure, tandis que la bande intérieure forme le « plancher social », correspondant aux « besoins humains essentiels pour le bien vivre » (voir figure ci-dessous).

Si cette théorie a permis de symboliser clairement les axes à travailler, elle ne nous satisfait pas entièrement.

En effet, la question n’est pas tant de savoir quels modes de vie seraient pérennes « par temps calme », mais d’envisager les mesures à prendre « au milieu des tempêtes »… La force et la récurrence des chocs pouvant grandement varier, selon les périodes et les régions, la SCT est constituée d’un spectre recouvrant des états pouvant aller d’un minimum de « survie collective » (conditions minimales extrêmes) à des conditions de vie sobre mais néanmoins « agréables » en termes de ressenti, en passant par un niveau de confort très basique et « rude ». D’où notre rajout de l’épithète « critique ».

Ensuite, le concept de SCT ne se réduit pas à la résilience. Il est indéniablement nécessaire d’anticiper, au sens le plus large, les processus de réparation d’une collectivité ayant subi des dégâts, qu’ils soient mineurs ou majeurs. Mais ce n’est qu’une partie de la problématique. La notion de résilience, seule, ne nous permet aucunement d’évaluer la pertinence de telle ou telle action de transformation adaptative d’un territoire ou de réparation.

Par exemple, après une inondation, nous pourrions avoir les capacités financières de reconstruire des infrastructures à l’identique. Nous serions alors satisfaits de notre « résilience »… jusqu’à la prochaine inondation (comme ce fut le cas dans la vallée de la Roya en 2021).

Ou encore, certains pourraient estimer qu’une usine polluante, solidement protégée contre les intempéries, les inondations ou les incendies, relève de la « résilience ». Mais au-delà de la confusion entre résilience et simple résistance, nous serions bien loin d’une avancée écologique.

Enfin, le prisme de la SCT va venir affiner celui de la redirection écologique des territoires. Celle-ci pouvant être définie comme un cadre, à la fois conceptuel et opérationnel, destiné à faire tenir les organisations (publiques ou privées), comme les infrastructures et instruments de gestion qui les soutiennent, dans les limites planétaires.

Tout comme la théorie du Donut, l’approche est perfectible. Une démarche s’appuyant sur la SCT met plus fortement l’accent sur la dimension des impacts extrêmes et introduit l’usage systématique de la notion de robustesse, en prenant en compte les pires éventualités dans sa grille d’analyse des risques (la robustesse étant la capacité, la potentialité d’un système technique ou d’une organisation sociale à maintenir sa stabilité, relative et à court terme, tout en étant viable sur le long terme, malgré les fluctuations de l’environnement et une pénurie chronique de ressources).

La soutenabilité critique d’un territoire est donc un concept-outil singulier qui permet d’identifier des axes précis, en interrogeant la pertinence et la robustesse de chacune des initiatives que nous envisageons de prendre.

La SCT va conduire à penser et repenser :

- Un ensemble de modes de sécurisation des fonctions organisationnelles vitales, par des dispositifs de prévention, d’anticipation, de gestion et de suivi post crises,

- Les seuils critiques d’habitabilité des territoires,

- Les objectifs en termes de sobriété des modes de vie,

- L’élaboration d’un corpus de connaissances partagées concernant les différentes technologies à déployer. A noter que lorsque nous parlons de « technologie », nous employons ce terme dans son acception anthropologique : un marteau est une « technologie ». La technologie est, ni plus ni moins, l’ensemble des faits techniques en tant qu’actions des humains sur la matière.

- Le développement de formes de gouvernance ou de self-gouvernance, démocratiques et citoyennes, en dépassant le modèle de la démocratie représentative, seules à même de souder durablement les collectivités tout en apportant un mieux-être aux individus les composant.

- Le développement des pratiques de coopération à tous les niveaux : échanges de savoirs, mutualisation des ressources, réseaux d’entraide, application en pratique de l’égalité (dimension économique et sociale).

- Un fort degré d’autonomie des territoires, ce qui n’est pas contradictoire, au contraire, avec un niveau élevé de coopération et de solidarité entre lesdits territoires,

Nous pouvons d’ores et déjà identifier les pratiques qui seraient primordiales pour assurer cette soutenabilité critique territoriale et les regrouper par chapitres essentiels, à savoir : l’alimentation, l’eau, l’habitat, les services publics de base (santé, éducation), les mobilités, l’énergie, une éco-industrie minimaliste (low-tech), les dispositifs de sécurité et de résilience. Nous reviendrons plus en détail sur chaque item dans nos analyses à venir. Pour l’heure, nous nous attacherons à esquisser les grandes lignes pour chacun de ces axes.

1 ) L’alimentation

Sur ce point, il ne suffit plus de viser seulement une agriculture soutenable (agroécologie, arrêt des pesticides…) mais la généralisation de pratiques culturales qui puissent résister à des conditions allant de difficile à… épouvantables.

Il va s’agir de rechercher, territoire par territoire, les cultures à abandonner (le maïs, certaines variété de blé, fruits tempérés) et celles à mettre en œuvre (mil, sorgho, manioc, fonio, niebbé, teff).

De plus, et c’est un point fondamental, nous ne pouvons plus tabler sur un modèle reposant sur petite fraction de la population pour produire de quoi nous nourrir.

Autrement dit, dans un modèle basé sur le principe de la SCT, l’agroécologie devient l’affaire de toutes et tous, au sens propre. Pratiquement, c’est l’ensemble des citoyens qui devront « mettre les mains dans la terre » sur une partie de leur temps. Nous devrons cultiver, créer nos poulaillers, nos serres bioclimatiques (voir les serres « Walipini », semi-enterrées), mettre en place des systèmes aquaponiques (voir notre article), partout où cela sera possible, et dans les moindres recoins.

Pour finir, la question des stockages de sécurité va constituer un point névralgique. Chaque collectivité devant constituer des réserves de produits indispensables pour deux ou trois années.

2 ) L’eau

Là encore, nous devons penser une véritable révolution dans les pratiques avec, notamment : la cessation des cultures trop gourmandes en eau (70 % des prélèvements mondiaux !), des dispositifs de récupération systématiques des eaux pluviales (et leur traitement), des retenues collinaires dès que nous avons la possibilité, la constitution de nappes phréatiques artificielles (voir le modèle pensé par l’ingénieur Thierry Labrosse (source), des dispositifs d’aide au rechargement des nappes (voir notre article), des dispositifs de séparation des eaux vannes (fèces et urines) et des eaux grises, pour réutiliser les eaux de ménages, vaisselles et lessives dans les chasses d’eau (voir hecozeo ou Ec’eau logis), etc. A noter que dans des contextes très dégradés, les systèmes de récupération de l’eau de rosée ont déjà fait leur preuves (la tour « Warka » inventée par l’architecte italien Arturo Vittori).

3 ) L’habitat

Lorsque les chaleurs sont encore supportables, toutes les solutions généralement évoquées sont bonnes à prendre : toits peints en blanc, rénovations énergétiques avec isolants en matériaux biosourcés, couverture végétale la plus massive possible des rues, murs végétalisés (ce qui pose aussi la question de l’eau)…

Mais si nous sommes confrontés à des chaleurs réellement extrêmes (voir « humides » et potentiellement létales) cela risque de ne pas suffire .

De nombreuses villes du monde, y compris en France, pourraient devenir inhabitables une partie de l’année. Et pour résister dans ces conditions, il n’existe qu’une seule solution : descendre sous terre, au moins temporairement ! Nous ne plaisantons pas. Lors de l’exposition « Paris 2050 », des experts ont discuté de l’investissement des sous-sols parisiens pour de nouveaux usages, notamment comme refuges de fraîcheur face aux vagues de chaleur attendues (plus de 50°C). Il serait aussi envisageable de préparer l’aménagement de complexes d’accueil souterrain (possibilité de s’y rafraichir et d’y dormir pour un « temps de récupération »). Il peut aussi s’agir d’abandonner des immeubles qui ne permettront jamais, de par leur structure, une adaptation suffisante et de reconstruire des habitats (semi enterrés, à très fortes masses thermiques).

4 ) Les services publics de base

La contraction du PIB va mettre profondément à mal l’ensemble des services publics (si ces derniers sont considérés aujourd’hui « exsangues », nous n’avons encore rien vu). Deux services publics fondamentaux sont à préserver, dans toutes circonstances critiques : les services hospitaliers et l’école.

Les hôpitaux vont être confrontés à des difficultés gigantesques en raison des impacts sanitaires découlant de l’effondrement de la biodiversité et du climat, avec des surcharges en période de canicule (déshydratation, coups de chaleur, AVC, crises cardiaques), l’augmentation des maladies vectorielles (dengue, chikungunya, etc.) avec la remontée des moustiques, des problèmes liés à la qualité de l’air (allergies, asthme, pathologies respiratoires), des risques accrus de crises sanitaires simultanées (chaleur, pollution, pandémie).

L’accès aux soins hors des centres urbains sera certainement de plus en plus compromis, surtout en cas d’effondrement partiel (ou total ?) des institutions étatiques et paraétatiques. A l’instar de ce qui s’est pratiqué dans la Grèce des années 2010 à 2015 (4), il sera sans doute impérieux de créer localement nos propres dispensaires. Mais cela ne s’improvise pas, il nous faudra des réseaux de médecins, du matériels, des médicaments… Tout cela s’anticipe bien à l’avance.

Concernant le service public d’éducation, mais plus largement aussi les dispositifs permettant les échanges de savoirs et la formation professionnelle, nous devrions également nous apprêter à la création de systèmes alternatifs ne laissant personne sur la route, avec des universités populaires et autogérées, des ateliers coopératifs de savoir-faire et de reconversion, des écoles alternatives et à prix libre, des plateformes d’éducation open-source et pair-à-pair.

5 ) Les mobilités

Ne nous berçons d’aucune illusion sur la « voiture électrique ». Si cette dernière peut être une solution pour décarboner des transports collectifs (comme des services de taxis), elle ne peut aucunement être une solution pérenne et sobre. La première réponse en termes de sobriété des transports est leur forte réduction, notamment via la transformation radicale des milieux urbains sur le principe de la « ville des quinze minutes ». Selon ce concept urbanistique relancé en 2015 par le chercheur Carlos Moreno, il s’agit de repenser la ville pour que chacun puisse accéder à ses besoins essentiels (travailler, faire ses courses, aller à l’école, se soigner, se détendre) à moins de quinze minutes à pied ou à vélo de chez soi.

L’aspect le plus problématique des mobilités se pose en milieu rural ou rurbain. Il ne peut exister, dans les configurations actuelles, aucune solution de mobilités douces, permettant de répondre aux besoins de déplacements minimums. Mais cela nous amène à poser une autre question : en raison des impératifs de réensauvagement (voir la fiche « Problématique du réensauvagement ») et de régénération de la biodiversité, le « mitage » actuel des territoires est-il durable ? Par mitage, on entend la constitution d’un territoire en petits morceaux éparpillés, sans cohérence d’ensemble, ce qui entraîne la fragmentation des écosystèmes et… une dépendance accrue à la voiture. Pour résister à des conditions d’habitabilité fortement dégradée, nous sommes convaincus qu’il sera nécessaire de nous « regrouper » dans de nouveaux villages ou bourgs, ne serait-ce que pour faciliter les pratiques d’entraide, de distribution, la mutualisation des outils et des infrastructures permettant de se protéger contre les évènements extrêmes. Dans le cadre de ses zones d’habitats reconstituées, il devient possible de se satisfaire des vélos, de taxis collectifs, des carrioles et des chevaux ou des « vélotos » (source).

6 ) L’Energie

Comme nous l’avons développé dans un précédent document (fiche « Quel mix énergétique ? »), nous devrons nous organiser dans une logique de descente énergétique qui peut nous paraître colossal. Dans le meilleur des cas (pour avoir une empreinte écologique compatible avec la capacité de soutien terrestre), il serait nécessaire de ramener la ressource primaire (avant les pertes) de 2 649 TWh à quelques 620 TWh, soit une division par un facteur supérieur à 4. En contexte dégradé, ce pourrait être encore moins.

En tout état de cause, notre rapport à l’énergie (toute l’énergie voulue, tout de suite, tout le temps) est foncièrement compromis pour les décennies qui se profilent.

L’essentiel sera de disposer de réseaux décentralisés, car un système connecté à grande échelle est plus complexe à équilibrer et peut “chuter” plus facilement — même s’il permet de mutualiser les réserves et les excédents.

Selon nous, la robustesse d’un territoire est directement corrélée à son autonomie énergétique (totale ou forte). Les solutions locales d’énergies citoyennes qui existent aujourd’hui (avec le remarquable travail d’Energie Partagée) sont clairement à privilégier car elles nous rendent, si nécessaire, indépendants d’un pouvoir central d’Etat (au cas où celui-ci serait tombé entre de mauvaises mains !).

Quant aux systèmes à déployer, ils sont connus : de l’éolien, du solaire (photovoltaïque et thermique), de la petite géothermie (peu profonde), de la biomasse, de l’hydroélectrique. Nous pouvons préciser encore que les systèmes de microméthanisation (sujet bien amorcé au Japon pour l’équipement de ménages sont aussi de bonnes solutions (voir l’étude, 5). Pour ce qui est des dispositifs de stockage, des systèmes encore peu utilisés seront d’un grand secours, comme les STEP, (seulement 5GW actuellement installée par EDF) les systèmes gravitaires, les batteries au sable ou les batteries carbone (ces dernières pouvant fonctionner sans lithium, nickel ni cobalt).

7 ) Une éco-industrie minimaliste, locale et solidaire

Pour être soutenable critiquement, chaque territoire sera sans doute amené à mettre en place tout ce qui permet de fabriquer des biens de production et de consommation essentiels. Ce qui inclut la fabrication de machines, d’outils, de produits de base (servant ensuite à des auto-fabrications et/ou auto-constructions), de la sidérurgie, de la chimie, de la production pharmaceutique, un minimum d’électronique (bien que la récupération de la masse actuelle en circulation pourrait nous permettre de satisfaire nos besoins pendant plusieurs décennies !), etc.

Le schéma directeur à envisager reposerait essentiellement sur la mise en pratique du « produire (beaucoup) moins et (beaucoup) mieux » et bien plus « ensemble ».

Cela passe par des innovations (nouveaux type de batteries, panneau PV sans silicium (6), emballages à base d’algues, vélos électriques à condensateur et sans batterie, etc.) mais surtout par un nouveau type d’organisation sociale, où nous nous serions largement et collectivement réapproprié les savoirs techniques de base.

Ce qui nous permettrait, durant une partie de notre temps, de nous impliquer dans un FabLab, une ressourcerie ou des ateliers citoyens partagés — de réparation, de couture, de menuiserie, etc.

Ensuite, il faut garder à l’esprit combien la masse à récupérer de « l’ancien monde » est conséquente ! Selon une étude parue dans Nature en décembre 2020, la masse de ce qui est produit par l’homme, comme les bâtiments, les routes, les voitures, excède désormais le poids de toute la biomasse présente sur notre planète. Cela signifie qu’une quantité colossale de ressources (métaux, plastiques, matériaux de construction, etc.) est déjà disponible à travers les produits existants, dans les foyers, les usines, les infrastructures et les véhicules en circulation. L’accumulation de ces matériaux crée un stock sous-exploité. Par conséquent, la demande de nouveaux matériaux pourra être largement évitée par la récupération de ces ressources déjà présentes.

Enfin, nous devons nous poser la délicate question du minage, si nous voulons pouvoir disposer des minerais indispensables à nos constructions basiques. Est-il tenable encore longtemps de faire comme si ces minerais venaient de nulle part ? D’oublier les souffrances de millions de mineurs de par le monde pour que nous puissions allumer des smartphones ? Cette invisibilisation constitue un déni insupportable. Il nous faudra donc repenser notre rapport aux matériaux : moins d’objets, plus réparables, à fort degré de recyclabilité, mutualisés. Pour ce qui relève du minage minimal à maintenir, nous devrons toujours en assumer les conséquences, l’assumer nous-mêmes et/ou en payer le prix réel (dans le cadre d’accord commerciaux justes). Notons par ailleurs que si aucune technique d’extraction n’est « propre », il existe des méthodes pour réduire les pollutions (broyage à sec, captation des poussières, usage de carburants alternatifs, cuves fermées ou des circuits de lixiviation confinés pour les acides lorsqu’ils sont indispensables…).

8 ) Les dispositifs de sécurité

Ce sujet se divise en deux volets distincts. Le premier concerne la sécurité civile : il englobe les dispositifs de prévention, les systèmes d’alerte, les secours d’urgence ainsi que la gestion post-crise. Le second, plus souvent négligé dans les milieux de la transition ou de la bifurcation, touche à la sécurité des personnes et des biens.

Bien que le niveau de violence dans nos sociétés soit plus qu’exagéré et instrumentalisé à des fins politiques, il nous paraît évident que la descente énergétique, la raréfaction des ressources et l’abandon contraint d’un mode de vie confortable génèreront inévitablement frustrations, peurs et tensions sociales — et donc, diverses formes de violences.

On peut envisager une montée en puissance :

- des bandes organisées en véritables gangs,

- du pouvoir des mafias,

- de la corruption au sein des forces de l’ordre,

- ou, plus simplement, des actes de survie violents, comme on a pu le voir au Liban (à partir de 2020) où des personnes en viennent à agresser pour quelques aliments…

Ce ne sera peut-être pas un scénario à la Mad Max, mais il faut reconnaître qu’aucune communauté résiliente ou projet alternatif ne peut se prétendre « autonome » très longtemps face à une agression extérieure non anticipée.

La question de la sécurité mérite donc d’être posée sérieusement, avec lucidité, sans céder aux dérives sécuritaires, mais sans naïveté non plus. Si l’on tente de poser la vraie question, ce serait plutôt : comment assurer une forme d’autodéfense populaire ou de protection communautaire sans basculer dans la logique des milices autoritaires, ni dans une paranoïa qui dévore la cohésion sociale ? Cela pourrait passer par des dispositifs de veille et de médiation, des réseaux de vigilance partagés, voire des formes d’organisation de la défense non armée mais dissuasive, fondées sur le nombre, la coopération, et l’intelligence collective. Si l’usage d’armes se révèle inévitable, cette violence défensive devra être étroitement contrôlée par des assemblées de citoyens, avec des mesures d’étroite surveillance car, ce qui demeurera essentiel, c’est de veiller à la non autonomisation de « milices », comme ce que l’on a pu observer au Mexique (voir l’article « Organiser la violence : le pouvoir des groupes d’autodéfense au Mexique ».

Conclusion

Face à l’ampleur des ruptures en cours et à venir, aux multiples drames qui sont désormais inévitables, nous nous devons d’être réalistes.

Les « fables » ne sont jamais bénéfiques, mais de nos jours, elles deviennent criminelles.

Croire encore à une « transition douce », pétrie de techno-solutionnisme, de « nouveaux modèles d’affaires » (de « l’argent à faire » en surfant sur la vague !), de « création d’emplois » ou même « d’écologie joyeuse », c’est faire du hors sol suicidaire en permanence.

La lucidité ne doit pourtant pas nous paralyser. Ce que nous avons tenté ici, c’est d’ouvrir une voie : celle de la soutenabilité critique territoriale, en refusant à la fois le mythe du retour à la normale et celui de l’extinction totale fataliste. Une voie qui ne promet pas de miracles, mais qui dessine des fondations possibles pour des formes de vie sobres, robustes mais cependant humaines.

Tout commence sur les territoires. Là où se jouent nos interdépendances vitales, là où nous pouvons, concrètement, réorganiser nos existences autour du soin, du partage, de l’entraide.

Penser la soutenabilité critique, c’est oser affronter les pires scénarios tout en gardant ouverte la possibilité d’un mieux. D’un mieux vivre, malgré tout.

Ce mieux ne viendra pas « d’en haut ». Il viendra de nous. De nos choix, de notre organisation, de notre courage à nommer les choses telles qu’elles sont, sans avoir « peur de désespérer Billancourt » !

Cette approche mérite des développements ultérieurs et de nouveaux travaux de recherche, les « scénarios du pire » étant quasi systématiquement laissés de côté. Pour chaque axe principal et divers degrés de soutenabilité critique, nous nous emploierons à imaginer des réponses plus précises avec, à l’esprit, que cette connaissance des dispositifs à prévoir doit être largement partagée.

Loin d’un repli, c’est également un appel à la réappropriation : celle de notre autonomie, de notre dignité, et peut-être, d’un avenir, émancipé et écologique.

Régis Dauxois

Le 13 mai 2025

(1) L’un des point qui fait débat aujourd’hui n’est plus tant le dépassement ou non du +1,5°C mais la théorie très périlleuse du “climate overshoot”, c’est-à-dire un dépassement temporaire de ce seuil avec l’espoir d’une « redescente » via la capture carbone).

(2) Voir sur ce sujet Les travaux récents du Climate Action Tracker, qui est l’une des sources les plus fiables pour suivre les écarts entre promesses et trajectoires réelles.

(3) Selon le service européen Copernicus, 2024 est désormais virtuellement certain d’être l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne mondiale estimée à 1,62 °C au-dessus des niveaux préindustriels, sur la base des données de janvier à octobre. Ce record est attribué à une combinaison de facteurs, dont l’El Niño et les émissions continues de gaz à effet de serre. (source). L’El Niño de 2023-2024 a joué un rôle significatif dans cette hausse des températures. Selon Carbon Brief, l’El Niño a contribué à hauteur d’environ 0,16 °C au réchauffement observé en 2024, un effet bien plus marqué que celui de 2023, où l’impact était estimé à 0,04 °C. (source). Voir aussi « L’OMM confirme que 2024 est l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température supérieure d’environ 1,55 °C aux valeurs préindustrielles ».

(4) A noter sur la Grèce : « La Grèce en état d’urgence », mai 2017 ; « En Grèce, les dispensaires sociaux contre la Troïka », Avril 2014 ; « En Grèce, la clinique solidaire soigne les blessés de la guerre économique », septembre 2015.

(5) L’étude de Tsubasa Okaze et al., publiée en 2022 dans le Japan Architectural Review, décrit le développement et l’évaluation des performances d’un système de digestion anaérobie microéchelle de 30 litres destiné à un usage domestique. Ce système a été conçu pour traiter les déchets alimentaires domestiques, produisant du biogaz avec une efficacité de méthanisation atteignant environ 60 à 67,5 % de la valeur théorique de production de méthane pour la demande chimique en oxygène (COD) des déchets alimentaires entrants. Ces installations sont conçues pour être simples d’utilisation et adaptées aux espaces réduits des habitations urbaines.

(6) Les panneaux, à pérovskite, permettent de se passer de silicium. Le problème du plomb contenu dans ces panneaux venant d’être résolu par une équipe de chercheur de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a développé une méthode consistant à ajouter un sel de phosphate transparent aux cellules. Ce sel n’interfère pas avec le rendement de conversion de la lumière et empêche le plomb de s’infiltrer dans le sol en cas de défaillance du panneau solaire…

Bonjour, très intéressant la partie qui suit les scénarios « les pires » qui n’ont pas été ceux priorisés donc. ensuite, dans les préconisations de ce système « SET » je retrouve beaucoup de choses qui font partie du design en permaculture. Vous y ajoutez des compléments « politiques », ce qui me semble aussi manquer à la permaculture, notamment la question de la démocratie (j’abonde dans votre sens dans les billets de mon blogue). J’espère que l’avenir vous donnera tort, mais personnellement je me prépare depuis une dizaine d’année à affronter le pire… dernièrement j’ai découvert le concept de Mumford de mégamachine. Pour moi ce concept permet de joindre écologie radicale (permaculture, extinction rébellion..) et politique (écosocialisme, démocratie directe..) : au delà de ce qui est dit dans votre billet, l’ennemi numéro un de l’écologie et de la démocratie réelle est l’oligarchie rationelle-instrumentale à la tête de cette (mau?)dite mégamachine. Je suis actuellement en train d’étudier les écrits de Karl Polanyi (désencastrement de l’économie du social) et ceux d’Hannah Arendt (disparition de la sphère publique, politique, par absorption de la société par l’État – une forme de désencastrement aussi) et il me semble qu’ils pourraient permettre de consolider la critique de cette mégamachine (Mumford, Schleider) et de la raison instrumentale (Weber, Adorno, Horkleimer) devenue thanatique (McKenzie Wark).

J’aimeAimé par 1 personne