Retour au menu

Dans les débats publics, la “neutralité carbone” est souvent présentée comme un cap clair, presque une destination. Pour le GIEC (AR6), cette neutralité est un équilibre physique extrêmement strict entre ce que l’humanité émet et ce qu’elle est capable d’absorber artificiellement. Comprendre cet équilibre, et ce qu’il implique réellement, exige d’aborder trois questions fondamentales :

– la différence entre le net zéro CO₂ et le net zéro tous gaz confondus

– le sens véritable du seuil des 2 tonnes par habitant

– et la capacité réelle des puits anthropiques à compenser ce qui restera encore émis malgré tous nos efforts.

Définition de la neutralité carbone

Le GIEC distingue clairement deux formes de neutralité.

La première est la neutralité CO₂, qui correspond au moment où les émissions humaines de dioxyde de carbone sont totalement compensées par des absorptions anthropiques équivalentes. C’est cette neutralité qui stabilise la concentration de CO₂ dans l’atmosphère : tant que le CO₂ net reste positif, même faiblement, son accumulation se poursuit et le réchauffement continue. Dans les trajectoires compatibles avec un réchauffement limité à 1,5 °C, cette neutralité CO₂ doit être atteinte autour de 2050 (voir notamment le résumé pour décideurs du GIEC WGIII) ipcc.ch+1.

La seconde forme est la neutralité tous gaz à effet de serre (CO₂, méthane, protoxyde d’azote, gaz fluorés). Elle est plus difficile à atteindre car certains gaz, notamment agricoles, ne peuvent pas être réduits à zéro sans compromettre les systèmes alimentaires. Cette neutralité GES intervient plus tard que la neutralité CO₂, vers 2070 dans les scénarios ambitieux du GIEC.

Dans ce cadre, l’objectif souvent évoqué des 2 tonnes par habitant en 2050 est très souvent mal compris. Il ne s’agit pas d’un seuil biophysique définissant un équilibre du climat, mais d’une limite comptable : c’est le niveau d’émissions résiduelles qui permettrait – dans les scénarios les plus optimistes – d’espérer compenser ce qui restera encore émis grâce aux puits anthropiques disponibles. Avec près de dix milliards d’humains en 2050, deux tonnes par personne correspondraient à environ vingt gigatonnes d’émissions résiduelles chaque année.

Or, atteindre ce niveau ne signifie pas que le climat se stabiliserait.

Pour illustrer ce point, le GIEC rappelle un principe fondamental : toute quantité positive de CO₂ émise dans l’atmosphère entraîne une augmentation de sa concentration et donc un réchauffement supplémentaire (GIEC WG1).

Les puits naturels, comme les forêts ou les océans, continuent heureusement d’absorber une grande quantité de CO₂. Mais ces puits naturels ne comptent pas dans la neutralité carbone telle que définie par le GIEC, car ils ne dépendent pas de l’action humaine et sont de plus en plus fragilisés par le réchauffement lui-même. Ce qui compte, ce sont les puits anthropiques, c’est-à-dire les absorptions que l’humanité peut créer, gérer ou amplifier.

Il faut insister sur le fait que la capacité réelle des possibles puits anthropiques, actuels et futurs, est très limitée.

Les rapports du GIEC montrent que, même dans les scénarios les plus ambitieux, combinant toutes les approches existantes, le total des absorptions anthropiques plausibles se situe autour de 8 à 10 gigatonnes de CO₂ par an (voir Smith et al., 2016 ; GIEC AR6 WGIII Chapitre 12) IIASA PURE+1. Cela inclut la reforestation et la restauration écologique des sols, certaines filières bioénergétiques avec captage, et les technologies industrielles émergentes comme la capture directe ou la minéralisation.

En comparaison, un monde stabilisé à 2 tonnes par habitant émettrait encore près de 20 gigatonnes chaque année, soit environ deux fois plus que ce que nous pourrions absorber. L’écart est trop large : à ce niveau, le CO₂ continuerait de s’accumuler dans l’atmosphère, et le réchauffement se poursuivrait.

Un véritable équilibre climatique mondial, c’est-à-dire un moment où l’humanité cesserait d’augmenter la concentration de CO₂ dans l’air, exige donc que les émissions résiduelles soient beaucoup plus faibles que 2 tonnes.

La littérature scientifique converge vers un ordre de grandeur d’environ 0,8 à 1 tonne par habitant au niveau mondial pour atteindre l’équilibre, et environ 0,5 tonne dans les pays industrialisés si l’on tient compte des principes d’équité et de justice climatique. Ces ordres de grandeur montrent que la transformation à accomplir est considérable.

Cela nous amène aux “solutions de captage” souvent évoquées comme des leviers principaux de neutralité. Le GIEC les regroupe sous l’expression “Carbon Dioxide Removal” (CDR) Zero Carbon Analytics. Nous y reviendrons dans les fiches consacrées aux dispositifs de carbone removal ; contentons-nous d’en poser ici les grands principes.

Elles appartiennent à trois grandes familles.

La première regroupe les puits biologiques améliorés, qui s’appuient sur les processus naturels – forêts, sols, zones humides – mais que l’on tente d’amplifier par la gestion humaine. Ils sont essentiels, mais sévèrement limités par la disponibilité des terres, la compétition avec l’agriculture, les risques accrus d’incendies et de mortalité forestière, et la saturation progressive des réservoirs de carbone. Plusieurs études récentes ont montré que les promesses de compensations fondées sur la nature sont déjà incompatibles (dans les modèles de sociétés actuels) avec la surface terrestre réellement disponible : si l’on additionnait tous les engagements actuels des États et des entreprises, il faudrait convertir l’équivalent d’un milliard d’hectares de terres supplémentaires en puits de carbone, ce qui entrerait en contradiction totale avec les objectifs alimentaires et de biodiversité (voir Werner et al., 2022) Wiley Online Library.

La deuxième famille est celle des systèmes fondés sur la biomasse avec captage industriel, comme la bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS). Ces systèmes paraissent séduisants sur le papier, car ils combinent énergie et retrait net de CO₂, mais ils cumulent dans la pratique les contraintes les plus fortes : besoins très élevés en terre et en eau, risques de concurrence frontale avec l’alimentation, infrastructures industrielles lourdes, dépendance à des sites géologiques adaptés, coûts élevés, et incertitudes majeures quant à la sécurité et à la durabilité du stockage. L’étude “Bioenergy with carbon capture and storage – evidence on potential environmental impacts” (septembre 2025) synthétise ces effets et interroge fortement la faisabilité à grande échelle.

La troisième famille regroupe les puits technologiques purs, tels que la capture directe du CO₂ dans l’air ambiant ou la minéralisation accélérée (voir notre fiche « La géo-ingénierie et le fantasme de toute-puissance« ). Ces approches sont contraintes par des limites énergétiques fondamentales : capter un gaz extrêmement dilué dans l’air exige beaucoup d’énergie, à la fois électrique et thermique. Leur coût reste très élevé, leur maturité technologique encore faible, leurs besoins matériels importants, et les capacités réelles de stockage géologique sont loin d’être garanties. De nombreuses analyses techniques et critiques indiquent que les volumes supposés pour ces technologies sont très optimistes (voir « In-depth: Experts assess the feasibility of ‘negative emissions’ », CarbonBrief) Carbon Brief.

À ces limites physiques et techniques s’ajoutent enfin des limites sociales et politiques bien documentées.

Une large part de la littérature en sciences sociales met en évidence que la croyance excessive dans les futurs puits, naturels ou technologiques, tend à diminuer l’ambition de réduction des émissions actuelles : c’est ce que l’on appelle l’effet de dissuasion. L’histoire récente des marchés carbone volontaires montre que la plupart des crédits vendus n’ont pas correspondu à des réductions réelles, supplémentaires et permanentes des émissions. Beaucoup d’experts recommandent donc de restreindre l’usage des puits anthropiques aux seules émissions véritablement incompressibles, et de renoncer aux promesses irréalistes de compensation (voir aussi Smith et al., 2016) Source.

L’ensemble de ces constats conduit à une conclusion claire : les puits anthropiques, qu’ils soient biologiques ou technologiques, sont indispensables pour traiter une petite fraction des émissions résiduelles, mais ils ne peuvent ni remplacer ni retarder la baisse massive des émissions à la source. L’objectif des 2 tonnes ne représente pas un équilibre du climat, mais simplement une étape minimale sur un chemin beaucoup plus long. Seule une réduction beaucoup plus profonde, combinée à une restauration écologique à grande échelle et à un usage prudent de puits robustes, permettrait de réellement stabiliser le climat. C’est ce cadre scientifique solide qui doit guider les stratégies de transformation territoriale et les politiques publiques de la décennie à venir.

SNBC : une conception très contestable de la « neutralité »

La France affiche depuis plusieurs années un objectif de neutralité carbone en 2050, inscrit au cœur de sa Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Mais derrière un même mot — “neutralité” — se cachent deux conceptions profondément différentes : l’une, issue des politiques publiques, qui repose essentiellement sur une comptabilité d’émissions ; l’autre, soutenue par le GIEC, qui s’intéresse au fonctionnement réel du système Terre. Ce décalage n’est pas anodin : il conditionne la capacité, ou l’incapacité, de stabiliser véritablement le climat.

Dans la logique française, la neutralité consiste à équilibrer environ 80 millions de tonnes de CO₂e d’émissions résiduelles en 2050 avec une quantité équivalente d’absorptions. Ces absorptions proviennent en grande partie des forêts, des sols et des produits bois, auxquels s’ajoute une petite fraction de technologies de capture et de stockage du carbone. Comptablement, le solde semble donc s’annuler.

Mais cette approche repose sur une convention qui s’éloigne fortement de la logique scientifique : la France considère comme “anthropiques” les puits naturels situés dans des surfaces classées comme “gérées”, même lorsque ces puits existent indépendamment de toute action humaine. Autrement dit, elle comptabilise comme une contribution humaine des processus naturels déjà là, qui ne sont pas spécifiquement créés ou renforcés pour compenser les émissions de la société. C’est ici que se creuse le fossé avec la définition du GIEC.

Rappelons une nouvelle fois que, pour le GIEC, la neutralité carbone n’est pas un exercice comptable mais un état physique du système climatique. Elle implique que toutes les émissions anthropiques restantes soient contrebalancées par des absorptions anthropiques additionnelles. Ce principe exclut les puits strictement naturels, qui ne peuvent pas être comptés comme un service fourni par la société. La raison en est simple : les puits naturels ne sont ni garantis, ni stables. Sous l’effet du réchauffement — sécheresses, incendies, maladies, dépérissement forestier — leur capacité d’absorption diminue déjà, parfois brutalement. Bâtir la neutralité sur eux revient à fonder toute la stratégie climatique sur un socle mouvant.

La SNBC se retrouve ainsi dans une situation paradoxale. Son équilibre de 2050 repose massivement sur un puits naturel supposé se renforcer dans les décennies à venir, alors qu’il s’effondre depuis déjà dix ans : le puits forestier français est passé d’environ –36 MtCO₂ en 2015 à –21 MtCO₂ en 2023. L’écart entre la dynamique réelle des écosystèmes et la trajectoire théorique de la stratégie nationale ne cesse de se creuser. Parallèlement, les technologies de capture et de stockage du carbone, censées fournir une quinzaine de millions de tonnes de puits additionnel, restent à un stade expérimental ou marginal. Rien ne permet aujourd’hui de penser qu’elles pourront compenser la baisse des puits naturels.

Ce décalage a une conséquence directe : la SNBC, même si elle atteignait exactement les chiffres qu’elle annonce, ne permettrait pas de stabiliser le climat. Si les émissions humaines persistent autour de 80 MtCO₂e en 2050, mais que les puits naturels faiblissent — comme c’est déjà le cas — le bilan net redevient positif et la température continue de monter. La neutralité est alors atteinte sur le papier, mais pas dans l’atmosphère.

Une stratégie réellement alignée sur la définition scientifique de la neutralité nécessiterait de réduire beaucoup plus fortement les émissions résiduelles, de créer des puits véritablement additionnels (restauration écologique massive, amélioration des sols, biochar, bois d’œuvre à très longue durée de vie, filières BECCS limitées et rigoureuses) et de cesser de compter comme “anthropiques” des puits qui ne le sont pas. Tant que cette réorientation n’aura pas lieu, la France restera dans une neutralité comptable, incapable de remplir la promesse essentielle de la neutralité carbone : stopper l’élévation de la température et rendre notre empreinte climatique réellement nulle.

Ce décalage entre la neutralité telle que définie par la SNBC et la neutralité telle que l’entend le GIEC révèle deux impensés profonds de notre politique climatique.

Le premier relève presque d’une forme de réflexe ancestral : compter sur la “magique nature” pour absorber les conséquences de notre mode de vie. Comme si les écosystèmes, déjà occupés à gérer leur propre cycle du carbone — un cycle intrinsèquement équilibré en l’absence d’interventions humaines — avaient pour vocation de prendre en charge l’excédent que nous injectons dans l’atmosphère. C’est oublier que la nature n’a pas été conçue pour compenser les émissions d’une civilisation industrielle, et que les puits naturels ne représentent pas une ressource infinie mais un système vivant fragilisé, oscillant déjà à la limite de ses capacités.

Le second impensé est plus troublant encore : il renvoie à une forme implicite de “après moi le déluge”. La SNBC semble se contenter d’un objectif qui pourrait, si tout se passe bien, maintenir un équilibre comptable à l’horizon 2050 — un équilibre précaire, fortement dépendant d’écosystèmes en déclin et de technologies incertaines. Cette approche donne le sentiment d’un horizon politique très court, où l’enjeu principal est que la prochaine génération, peut-être celle d’après, échappe aux pires conséquences. Jamais n’est posée, frontalement, la question essentielle : comment atteindre un véritable net zéro viable, durable, physiquement stable, un point d’équilibre qui garantisse réellement l’arrêt de l’élévation des températures ?

En ne s’interrogeant pas sur la soutenabilité réelle de la neutralité qu’elle propose, la SNBC évite d’aborder ce qui sera pourtant au cœur du siècle : comment inventer une trajectoire climatique qui ne repose ni sur les miracles de la nature, ni sur un passage de relais aux générations futures, mais sur la responsabilité présente de construire un système qui puisse fonctionner sans surcharger la biosphère. Ce chantier, immense mais incontournable, reste encore à écrire.

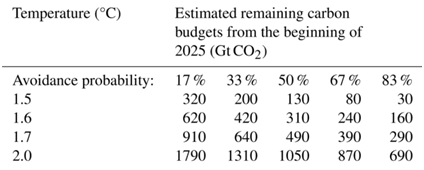

Le budget carbone restant

Il nous faut revenir à la réalité ! Les objectifs de non dépassement des +1.5°C et +2°C sont compromis. Et c’est une affaire de budget carbone restant. Selon le dernier rapport du GIEC, le budget carbone restant pour ne pas dépasser les 1,5°c, 1.7°C et 2°C s’élevaient respectivement à quelques 500 GtCO2, 850 GtCO2 et 1350 GtCO2, pour une probabilité de 50%.

Mais déjà à l’époque de la parution de ce dernier rapport, nous pouvions nous interroger sur la méthode consensuelle employée. En effet, les prévisions peuvent fortement être modifiées en fonction de ce qu’il advient des gaz à effet de serre autres que le CO2, comme le méthane et l’oxyde d’azote, et du rythme de réduction des aérosols qui refroidissent le climat.

Il existe plusieurs façons de calculer la quantité que nous pouvons encore émettre. Les estimations du GIEC sont fondées sur les modèles dits « de système Terre » (ESM, Earth System Model). Or, ces modèles accroissent les émissions jusqu’à ce que les températures progressent de 1,5C et supposent qu’elles cessent immédiatement une fois ce seuil atteint, ce qui est bien sûr impossible dans le monde réel.

Certaines études estiment ainsi que le budget carbone restant pour maintenir le réchauffement « nettement en dessous » de 1,5°C pourrait avoir déjà été dépassé, tandis que d’autres estiment qu’il nous reste jusqu’à 15 années supplémentaires d’émissions au rythme actuel.

Une « mise à jour » qui ne laisse plus aucun doute.

En juin 2025, Valérie Masson-Delmotte (qui fut présidente du groupe I du GIEC) résumait ainsi le suivi du sixième cycle d’évaluation du GIEC (le sixième et dernier rapport) :

Avec 60 scientifiques de 54 institutions et 17 pays, nous avons réactualisé le suivi des indicateurs clés du changement climatique et de l’influence humaine jusqu’à fin 2024, sur la base des réactualisations des jeux de données et méthodes évalués dans le 6ème rapport du GIEC (2021) qui portaient souvent jusqu’à fin 2019.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter, et donc leurs concentrations augmentent dans l’atmosphère, ajoutant à l’accumulation de chaleur dans le système climatique. Depuis une vingtaine d’années, les politiques publiques pour améliorer la qualité de l’air ont permis de réduire certaines émissions de particules, et la réduction de leur effet « parasol » ajoute au réchauffement.

Le forçage radiatif dû aux activités humaines atteint quasiment 3 W/m2 au-dessus du niveau 1750, soit 9% de + en 5 ans. Le déséquilibre du bilan d’énergie de la Terre (forçage + réponse du climat) atteint 1 W/m2 en 2012-2024, 25% de + qu’en 2006-2018 et 2 x + qu’en 1970-1980.

Cette accumulation d’énergie conduit au réchauffement de surface, et à la montée du niveau de la mer. Le niveau de la mer a monté de près de 23 cm par rapport à 1901, et son rythme accélère, pour atteindre près de 4 mm/an sur la dernière décennie. Le niveau de la mer a monté de 26 mm de 2019 à 2024.

Le réchauffement observé atteint 1,24°C au-dessus de 1850-1900 en 2015-2024, dont 1,22°C dû aux activités humaines. Il est plus prononcé au-dessus des continents (1,8°C) que de l’océan (1°C), et la température des extrêmes chauds augmente + que le réchauffement moyen.

Le réchauffement dû aux activités humaines se produit à un rythme + rapide, atteignant + 0,27°C sur 2015-2024, et atteint 1,36°C en 2024. A ce rythme, un niveau de réchauffement de 1,5°C sera atteint d’ici 5 ans.

En 2024, la variabilité spontanée du climat (El Nino, Atlantique nord) s’est superposée temporairement à celui-ci, et la température a dépassé pour la première fois 1,5°C au-dessus du niveau 1850-1900.

Cette année record est une année banale dans un monde 1,36°C plus chaud (1 chance sur 6 de se produire, 1 chance sur 2 en cas d’évènement El Nino + Atlantique nord chaud).

Le budget carbone résiduel pour limiter le réchauffement à 1,5°C avec 50% de chance s’épuise rapidement (-74% par rapport à l’évaluation faite en 2021) et correspond à environ 3 ans d’émissions de CO2 au niveau actuel (130 Gt). (celui pour ne pas dépasser les +2°C ne s’élève plus qu’à 1050 tonnes, 24 années au rythme de nos émissions actuelles, ndlr).

C’est un rappel aux faits : les efforts engagés depuis l’Accord de Paris (il y a 10 ans) n’ont pas été suffisants pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Mais la suite va dépendre des choix qui vont être opérés, et il est possible, en réduisant fortement les émissions de gaz à effet de serre, de freiner le réchauffement à venir, et limiter l’ampleur des risques associés.

Lire l’étude : https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/essd-17-2641-2025.html

___________________________

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence (juin 2025)