Retour au menu

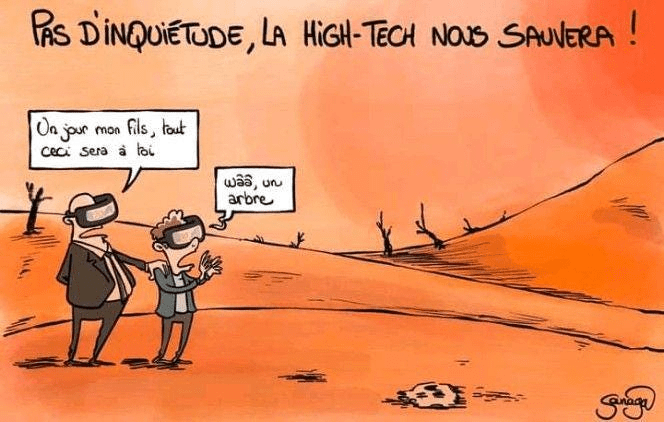

Le mot « solution » occupe aujourd’hui une place centrale dans les discours publics. Gouvernements, entreprises, collectivités, start-up et institutions internationales en font un usage constant, comme si chaque problème — climatique, écologique, social — pouvait nécessairement être résolu par une intervention humaine appropriée.

Cette phraséologie n’est pas neutre. Elle façonne notre rapport aux « crises » en donnant l’illusion que tout reste maîtrisable, que rien n’est véritablement irréversible et qu’aucun changement profond de nos modes de vie ne serait nécessaire. Tout se passerait comme si l’histoire mondiale pouvait être corrigée comme on applique un simple patch logiciel !

C’est précisément ce que l’on appelle le solutionnisme.

Il s’agit de la croyance qu’il existe toujours une réponse simple, élégante et immédiatement opérationnelle à n’importe quel problème, même lorsque ce problème est systémique ou enraciné dans des dynamiques de très longue durée.

Dans sa version moderne, popularisée dans les années 2010 par le chercheur Evgeny Morozov, le techno-solutionnisme attribue ce pouvoir quasi magique à la technologie.

Les innovations — qu’il s’agisse d’algorithmes, d’intelligence artificielle, de nouvelles sources d’énergie, de matériaux « intelligents » ou de dispositifs de contrôle numérique — seraient capables de résoudre les crises sans que nous ayons à modifier en profondeur nos infrastructures, nos institutions, nos économies ou nos cultures.

Cette vision a, malheureusement, de solides racines historiques : elle prolonge la foi du XIXᵉ siècle dans le progrès technique, qui voyait dans chaque invention un pas naturel vers un avenir meilleur. La Silicon Valley n’a fait que la reformuler à l’ère du numérique, en lui ajoutant l’idée d’une efficacité algorithmique totale.

Cette croyance ne se limite plus au domaine digital ; elle irrigue désormais l’ensemble du champ écologique.

Les visages qu’elle prend sont multiples.

Certains relèvent du solutionnisme énergétique, qui parie sur la multiplication des technologies — nouveaux réacteurs nucléaires, hydrogène « vert », batteries révolutionnaires, géothermie profonde, fusion nucléaire ou infrastructures de captation du carbone — pour prolonger un modèle de haute consommation, comme si la question fondamentale n’était pas celle des usages, des volumes et des modes de vie.

D’autres incarnent un solutionnisme climatique, misant sur la géo-ingénierie ou sur des techniques massives de captation du CO₂, alors même que ces techniques sont énergivores, extrêmement coûteuses, immatures, ou incapables d’agir à l’échelle pertinente avant plusieurs décennies.

D’autres encore appartiennent au solutionnisme environnemental, affirmant que l’on pourrait facilement et systématiquement réparer des écosystèmes détruits au moyen de drones semeurs, de plantations industrielles d’arbres ou d’outils biotechnologiques, tout en évitant de s’attaquer aux causes structurelles de leur dégradation.

Enfin, il faut ajouter le solutionnisme économique, qui consiste à reconditionner la croissance verte sous de nouveaux vocabulaire et concepts — « économie régénérative », « innovation frugale »… — afin de préserver l’essentiel de la logique extractiviste.

Bien entendu, nous ne défendrons pas une approche « technophobe », au sens où la technologie peut effectivement jouer un rôle positif dans l’amélioration de certaines situations (et qu’elle peut être « low-tech ») . Des innovations ciblées peuvent changer des trajectoires locales, réduire des impacts ou permettre des alternatives robustes (voir notre fameux vélo pipop, le vélo électrique sans batterie et donc sans métaux rares, ou encore les batteries au sable !).

Le problème n’est pas la technologie en elle-même (du moins pas systématiquement, car les technologies ne sont pas neutres non plus), mais la manière dont on l’érige en réponse totale, comme si elle dispensait de penser les choix politiques, la justice sociale, les formes de vie, la sobriété matérielle, ou les limites biophysiques.

C’est pourquoi les débats sur le mot « solution » deviennent souvent piégés.

Dire « il n’y a pas de solution » n’a aucun sens ; dire « tout peut être résolu » n’en a pas davantage. Tout dépend de ce dont on parle. Dans certains cas, il n’existe en effet aucune solution au sens strict, mais seulement des manières de limiter les dégâts ou d’éviter que la situation ne s’aggrave. Une fois certains seuils écologiques franchis — par exemple l’effondrement de grandes calottes polaires, la disparition d’un récif corallien, la déstabilisation d’une forêt tropicale humide — nous entrons dans le domaine de l’irréversible. Aucun dispositif technologique ne permettra de recréer une forêt amazonienne en cinquante ans, ni de « revenir au climat d’avant ». L’irréversibilité est une donnée fondamentale du réel biophysique, que notre langage peine à accepter.

Pour autant, il existe bien des réponses réelles, pertinentes et cohérentes, qui constituent des solutions au sens exigeant du terme.

Mais une solution n’en est une que si elle s’inscrit dans une compréhension précise des enjeux, si elle évite la maladaptation, si elle agit sur les causes plutôt que sur les symptômes, et si elle s’intègre à un ensemble cohérent.

Aucune réponse isolée n’a de pertinence : ce n’est jamais une éolienne qui constitue une solution, mais un système énergétique territorial qui articule sobriété, renouvelables, infrastructures résilientes, pratiques sociales et gouvernance coopérative. Ce n’est pas une technique de capture du carbone qui « sauvera » le climat, mais la diminution rapide des émissions, la protection des écosystèmes, la réduction des combustibles fossiles et l’autonomie territoriale. De même, les écogestes individuels ne portent que sur une fraction marginale des réponses nécessaires. Ils ont une valeur éducative ou symbolique, mais les transformations décisives se jouent au niveau collectif : organisation des territoires, circuits alimentaires, mobilités, logement, santé publique, infrastructures énergétiques, culture démocratique, système productif.

Enfin, une solution n’a de sens que si elle s’inscrit dans un horizon de société désirable.

Si l’on ne réfléchit pas au type de vie que l’on souhaite mener, aux valeurs que l’on souhaite porter, aux relations au temps, au travail, à la consommation ou au territoire, toutes les solutions techniques finissent par être aspirées dans la logique qu’elles étaient censées corriger.

Les vraies solutions ne sont pas des dispositifs, mais des cohérences. Elles reposent sur la sobriété, la justice sociale, le soin, la qualité de vie, la résilience des écosystèmes et l’entraide des collectivités humaines.

___________________________

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

IFRI — Le solutionnisme technologique : vrais problèmes, fausses solutions (2025)

Un texte (par l’Institut français des relations internationales) qui critique le discours dominant qui présente des technologies comme des « solutions » à des enjeux sociaux ou politiques, au détriment de la prise en compte de causes profondes.