un nouvel enjeu pour les territoires

Le rechargement artificiel des nappes est une pratique rare en France alors que d’autres États, déjà confrontés à de sévères stress hydriques, comme l’Australie, la Californie ou l’Espagne, disposent déjà de nombreuses installations. On notera que le groupe Suez a mis en œuvre des dispositifs de réinfiltration pour quelques villes des Yvelines et pour le syndicat des eaux du Dunkerquois. Sur la métropole de Lyon, qui utilise un champ captant (à Jonage), la réinfiltration d’eaux superficielles en nappe est alors intégrée à la filière de potabilisation et permet de soutenir le niveau de la nappe. Bref, à l’échelle de l’ensemble du territoire – et comme pour bien d’autres sujets – nous sommes en retard, très en retard.

Pourquoi va-t-il être nécessaire de développer les installations permettant le rechargement « artificiel » des nappes phréatiques ? Précisons d’emblée que tous nos efforts resteront vains si nous n’opérons pas, en amont, une refonte radicale de nos usages. Si nous continuons à avoir des cultures extrêmement gourmandes en eau et d’autres consommations inconsidérées (comme l’utilisation de l’eau potable pour les toilettes !), nous ne pourrons rien résoudre. Mais cela étant précisé, il nous sera indispensable, dans une logique d’adaptation (en raison notamment des périodes de forte sécheresse désormais inévitables), de prendre mieux soin de nos nappes et de contrer une imperméabilisation des sols, problème qui ne pourra trouver de solutions en quelques semaines, pas même en quelques années.

Un volet adaptation incontournable

Le constat est là : En France, le niveau de recharge des nappes devrait chuter de 10 % à 30 % d’ici à 2070, selon le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière).

Les causes sont multifactorielles, mais pour résumer, le réchauffement / dérèglement climatique déclenche d’abord une augmentation sans précédent de la variabilité des précipitations, avec des pluies excessives en hiver dans les régions tempérées, des pics au printemps et des baisses très importantes durant l’été.

Ensuite, dans un contexte où les sols sont de moins en moins perméables (qu’ils soient bétonnés ou tassés par nos « magnifiques » mégatracteurs !), une concentration des pluies sur certaines périodes de l’année va dérégler les cycles que nous connaissions jusqu’à aujourd’hui. En effet, si nous avons des épisodes de pluies intenses, ces fortes pluies ne vont pas permettre de recharger les nappes, car une grande partie de l’eau de pluie va s’écouler rapidement à la surface, créant des ruissellements et des inondations plutôt que de s’infiltrer dans le sol.

Par ailleurs, il peut aussi y avoir d’autres phénomènes en jeu : lorsqu’une pluie est abondante mais qu’elle est suivie d’une période d’ensoleillement et de forte chaleur, une partie non négligeable de cette eau va s’évaporer avant de pouvoir s’infiltrer. Ce qui va considérablement retarder le rechargement de la nappe, d’autant plus si le sol est argileux ou constitué de roches imperméables. Avant d’aborder la question du rechargement « assisté » des nappes, il convient de préciser les étapes préalables.

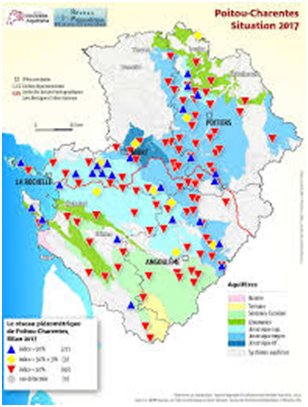

D’abord, nous devons mieux connaître nos nappes. Comme le souligne Nathalie Dörfliger, directrice du programme « eaux souterraines et changement global » au BRGM (La Gazette des Communes, décembre 2019), pour mieux connaître ces nappes, il faut réaliser une surveillance élargie en suivant la qualité de l’eau, les débits et modéliser leur sensibilité aux variations climatiques. Ce dont ont besoin, ou vont avoir besoin très rapidement, les collectivités territoriales, ce sont d’outils d’aide à la décision pour faire les choix adéquats. Aujourd’hui, le BRGM assure le suivi du réseau national piézométrique avec 1650 points de forage, ce qui permet de connaître en temps réel l’état quantitatif des grandes nappes phréatiques exploitées, mais reste trop limité.

Bien que les cartes géo-hydrologiques actuelles fournissent des informations précieuses sur la distribution des nappes phréatiques, elles peuvent ne pas être suffisamment précises pour identifier les endroits spécifiques où recharger. Afin de pouvoir identifier les endroits appropriés où nous allons pouvoir recharger, de nouvelles études poussées sont prioritaires. Il s’agit d’acquérir une connaissance bien plus fine de la nature des formations géologiques, de la composition des roches et des sols, des fractures, des failles et des zones perméables. Mais c’est peut-être sur l’impact anthropique que de nouvelles études vont s’avérer urgentes, étant donné que les activités humaines telles que l’urbanisation, l’agriculture intensive et la gestion des eaux usées influencent la disponibilité et la qualité des eaux souterraines, et par conséquent, les possibilités de recharge des nappes.

Concernant le processus de rechargement en tant que tel, il faut distinguer deux problématiques :

- celle des techniques proprement dites (infiltrations progressives, injections sous pression…)

- et celle de la source des eaux (d’où provient l’eau que l’on va utiliser pour recharger une ou plusieurs nappes).

Commençons par les sources, car c’est le plus polémique. Schématiquement, nous pouvons identifier trois sources possibles :

1 ) Les eaux de surfaces, les eaux pluviales. Il est possible de procéder par infiltration des eaux de surface : en aménageant des bassins de rétentions des eaux pluviales (ce qui n’a donc rien à voir avec les méga- bassines actuellement contestées à juste titre, puisque remplies en… puisant dans les nappes !). Ces bassins de rétention vont collecter les eaux ruisselant sur les surfaces imperméables (toits, routes, parkings…), puis les libérer lentement dans le sol. Dans cette option, il existe ce que l’on appelle le système des retenues collinaires. Le principe en est fort simple. Dans des zones vallonnées, il s’agit d’aménager des bassins ou des petits lacs afin de recueillir les eaux de pluie et de ruissellement venant des versants adjacents. L’eau va ensuite pénétrer progressivement dans les couches aquifères. Les retenues collinaires vont avoir un autre avantage : celui de contribuer à réduire les risques d’inondation (en atténuant les crues éclair).

2 ) Les eaux provenant de drainages agricoles. Les eaux vont être collectées et infiltrées. « Petit souci » : encore faudrait-il que les eaux en question n’emportent pas avec elles l’ensemble des produits dits « phytosanitaires » (insecticides, fongicides herbicides). De plus, le drainage agricole entraîne la destruction de zones humides naturelles et d’habitats aquatiques. Il a donc un impact sur la biodiversité (les zones humides jouant un rôle crucial dans la régulation des cycles de l’eau, la filtration des contaminants et l’équilibre des écosystèmes). Ce n’est pas tout : le drainage peut provoquer une accélération de l’érosion des sols parce qu’il réduit leur capacité à retenir l’eau et les nutriments. D’où une aggravation possible de la fertilité des sols… Enfin, le drainage ressemble bien plus à une fuite en avant qu’à une solution, puisqu’il va contribuer à réduire les débits des rivières et donc… la diminution du niveau des nappes ! Sans compter les conflits d’usage entre les agriculteurs, les usagers de l’eau et les écosystèmes aquatiques…

Pire encore, il pourrait avoir un impact sur le changement climatique, en modifiant les flux des gaz à effet de serre dans les sols et les zones humides, en libérant du méthane et en réduisant la capacité de stockage de carbone dans les sols.

3 ) Les eaux usées traitées. Les eaux usées domestiques ou industrielles peuvent être traitées pour éliminer les contaminants, puis infiltrées dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. « Petit souci » : utiliser des eaux usées, même « traitées », peut poser un sérieux problème en matière de qualité de l’eau et d’énergie nécessaire pour le traitement ! En France, le décret du 10 mars 2022 (complété par l’arrêté du 28 juillet 2022) permet désormais la réutilisation pour de nouveaux usages tels que des usages urbains (hydrocurage des réseaux d’assainissement, nettoyage des voiries, lutte contre les incendies…), des usages industriels ou bien, justement, la recharge des nappes. Ce décret concerne à la fois les eaux usées traitées urbaines et les eaux usées traitées industrielles. Il permet d’autoriser les projets pour une durée limitée à 5 ans au maximum (source).

Pour ce qui relève des techniques, on en identifie principalement deux :

Les méthodes par injections (plus ou moins rapides).

C’est l’injection d’eau dans des puits : dans ce cas, des eaux traitées ou des eaux pluviales vont être injectées directement dans les couches aquifères, sous pression. Ce qui nécessite de l’énergie mais il est envisageable d’alimenter les dispositifs en énergies renouvelables.

Les méthodes par infiltration lente :

– La méthode « indirecte » avec infiltration dans les lits de rivières ou les zones d’infiltration réactive, c’est-à-dire des zones spécialement conçues et aménagées à proximité des cours d’eau pour favoriser l’infiltration. On peut avoir également des barrages de retenue d’eau : ils sont construits le long des cours d’eau pour stocker l’eau de ruissellement et former des réservoirs artificiels. L’eau retenue peut ensuite être libérée lentement. Mais il faut bien évaluer les impacts possibles sur la biodiversité, qui ne sera pas neutre ! Ce type d’infrastructure peut massacrer la biodiversité locale, avec des pertes d’habitats naturels, la submersion de zones aquatiques, la rupture de corridors biologiques ou la modification des régimes hydrologiques. Cela dit, il est possible, à condition de faire les études préalables approfondies et en concevant des mesures d’atténuation, de construire ce type de dispositif à certains endroits (mais cela restera limité).

– Infiltration à partir de canaux d’irrigation : lorsque la région est agricole, ces canaux d’irrigation vont permettre de réintroduire l’eau d’irrigation excédentaire, en réduisant les déperditions par évaporation et drainage.

– Infiltration à partir de lagunes ou de zones humides artificielles : dernière option, aménager des lagunes ou des zones humides artificielles, en sachant que les problèmes posés ne seront pas du tout les mêmes selon que l’on entend récupérer des eaux usées (donc traitées préalablement) ou des eaux de pluies ou de ruissellement, comme nous l’avons vu précédemment. L’intérêt de ce dispositif est qu’il constitue un processus de filtration naturelle des contaminants.

Au final, ce sont bien les réservoirs d’eaux pluviales, les retenues collinaires, avec des méthodes d’infiltration soit par puits, soit par zones d’infiltration « douce » (zones d’infiltration réactives ou par les rivières) qui nous semblent être à privilégier, à concevoir et à mettre en œuvre le plus vite possible.

Régis Dauxois

C’est quoi une nappe phréatique ?

Les nappes phréatiques sont des réservoirs d’eaux souterraines mais elles ne sont pas des « lacs souterrains » ! Elles se composent d’une zone de roches poreuses et perméables, la « zone aquifère », saturées d’eau, et qui peut s’étendre sur quelques kilomètres carrés ou sur des milliers de kilomètres carrés, en fonction des caractéristiques géologiques et hydrologiques de la région. L’eau y est généralement répartie de manière diffuse et non concentrée. L’eau des nappes provient des précipitations qui tombent dans le bassin versant drainé par un cours d’eau et ses affluents. Une partie de ces eaux de pluie s’infiltre à l’intérieur du sol à travers les pores et les fissures des roches. Ce phénomène d’infiltration se déroule dans la zone non saturée de l’aquifère, appelée zone vadose. Il existe des nappes souterraines profondes de plusieurs centaines de mètres, mais les nappes dites phréatiques sont des nappes suffisamment proches de la surface pour être accessibles aux activités humaines.

Les nappes constituent la principale source d’eau potable : en France, 62 % de l’eau potable provient des eaux souterraines et 38 % provient des eaux de surfaces (torrents, rivières, lacs…). Ces eaux sont ensuite récoltées par captage puis traitées dans des unités de traitement afin de produire de l’eau potable pour la consommation humaine.