Retour au menu

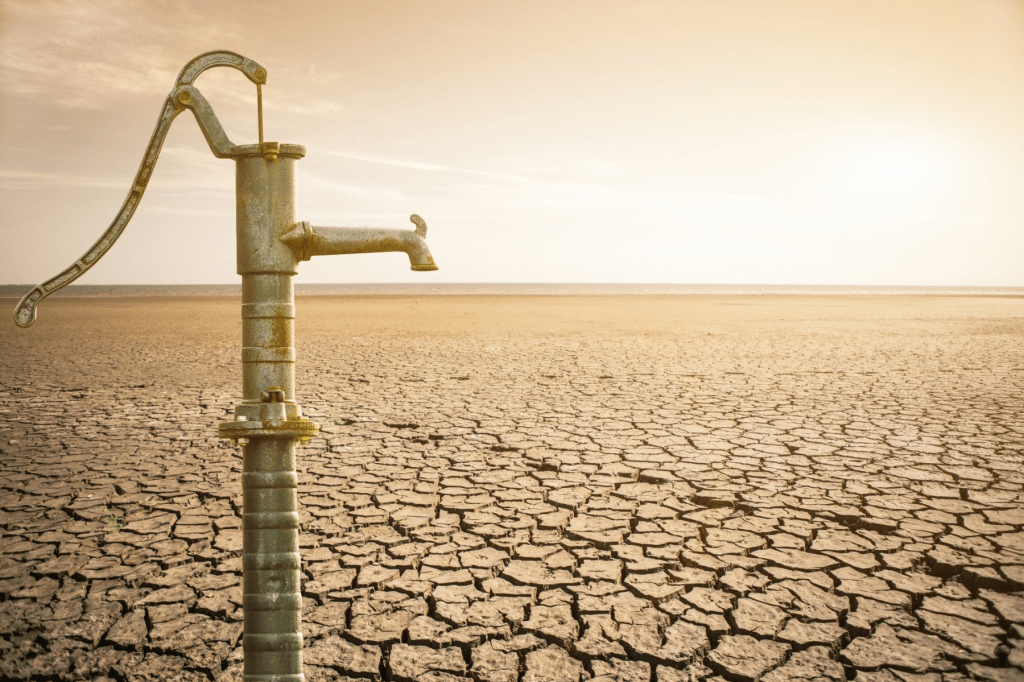

Le stress hydrique n’est plus un phénomène ponctuel réservé aux régions arides : il devient une condition structurelle de nombreux territoires, y compris en zones tempérées. La raréfaction progressive de la ressource, combinée à une forte variabilité des précipitations, met sous tension les systèmes d’approvisionnement, les usages agricoles, industriels et domestiques, ainsi que les milieux naturels. Prévenir le stress hydrique ne consiste pas à chercher toujours plus d’eau, mais à transformer en profondeur notre manière de la capter, de la stocker, de la partager et de la préserver. Cette fiche explore un ensemble de leviers complémentaires — techniques, paysagers, agroécologiques et collectifs — permettant de renforcer durablement la résilience hydrique des territoires.

Stress hydrique et première réponse d’urgence : réduire les pertes

Avant même de chercher de nouvelles sources d’approvisionnement, il faut commencer par colmater les fuites ! Chaque goutte d’eau perdue inutilement est une goutte qui manquera en période de tension. Et dans bien des territoires, les pertes sont massives. Réseaux vieillissants, joints poreux, réservoirs mal entretenus, conduites percées : dans certaines communes rurales, jusqu’à 30 ou 40 % de l’eau potable peut être perdue avant même d’arriver au robinet. C’est une hémorragie, invisible pour les habitants, mais qui affaiblit profondément la robustesse du système. Réduire ces pertes techniques est une tâche ingrate, mais cruciale. Cela implique des campagnes de détection régulières, un suivi des compteurs, une maintenance préventive, des réparations ciblées — souvent avec peu de moyens, mais beaucoup de vigilance.

À cela s’ajoutent les pertes diffuses, moins spectaculaires mais tout aussi importantes : arrosages excessifs, fuites dans les citernes, goutte-à-goutte mal réglé, pertes par évaporation dans les bassins non couverts, mauvais calibrage des systèmes d’irrigation… Là aussi, chaque ajustement compte. Passer d’un arrosage par aspersion à un système goutte-à-goutte bien piloté, couvrir une citerne avec une simple bâche, réparer un robinet défectueux : ce sont des gestes simples, parfois dérisoires à l’échelle individuelle, mais puissants lorsqu’ils sont démultipliés à l’échelle d’un territoire.

Récupération des eaux pluviales

Capter l’eau de pluie là où elle tombe devient une évidence. Et si cette captation peut être organisée à l’échelle d’un village tout entier, alors elle se transforme en levier puissant d’autonomie hydrique. Il ne s’agit plus de poser une simple cuve derrière une maison, mais de concevoir un réseau collectif de récupération, stockage et répartition de l’eau, ancré dans les usages du territoire.

La première étape consiste à observer les toitures. Chaque bâtiment peut devenir une surface de captation : écoles, ateliers, hangars, fermes, salles communales… Partout où la pluie tombe sur une toiture propre et inclinée, un potentiel hydrique existe. Une surface de 100 m² permet de récupérer 100 litres par millimètre de pluie. Il suffit de quelques gros orages pour remplir des cuves entières. Ces toits sont souvent négligés, alors qu’ils peuvent devenir des sources précieuses en période de tension.

Vient ensuite le temps de la convergence. Chaque gouttière peut être équipée d’un filtre rudimentaire (grille, tamis, déviateur) qui dirige l’eau vers un réservoir intermédiaire, une rigole, ou un tuyau d’adduction. Là où la topographie le permet, un simple réseau gravitaire — enterré ou de surface — peut conduire l’eau vers une cuve collective ou un bassin de rétention. Dans d’autres cas, une pompe à énergie solaire ou une noria manuelle peut aider à franchir les dénivelés. Rien de complexe : quelques tuyaux, un filtre artisanal, une cuve stabilisée, et déjà l’eau devient ressource commune.

Le stockage, ensuite, peut prendre plusieurs formes selon les moyens du territoire. Une citerne souple enterrée, un ancien silo reconverti, un bassin en terre végétalisé, une nappe artificielle infiltrante… chaque lieu trouvera sa solution. Ces réserves peuvent rester ouvertes à l’air, pour des usages agricoles, ou être sécurisées pour des usages plus sensibles comme l’eau sanitaire ou la défense incendie. Certains villages organisent même la mutualisation d’une partie de ces eaux pour les chantiers publics, les jardins partagés ou les besoins animaliers.

Mais cette infrastructure physique ne fonctionne que si elle repose sur une gouvernance collective.

Qui entretient les filtres ? Qui surveille les niveaux ? Quels usages sont prioritaires en période de tension ? Une charte locale, un comité d’usagers, une réunion saisonnière ou un carnet partagé peuvent suffire à instaurer une gestion démocratique de l’eau. Cette organisation renforce la résilience, car elle fonde la sobriété sur la coopération, non sur la contrainte.

Enfin, une partie du trop-plein peut être utilisée pour régénérer les milieux. On peut aménager des zones d’infiltration lente, des mares, des haies humides ou même alimenter une nappe phréatique artificielle. Rien ne se perd : l’eau excédentaire devient soutien à la biodiversité, recharge souterraine, ou micro-climat favorable aux cultures.

Ainsi, récupérer l’eau de pluie à l’échelle d’un village, ce n’est pas bricoler des bidons sous les gouttières. C’est penser un système vivant, articulé, enraciné dans la topographie et la vie locale. Une hydrologie citoyenne, autonome, frugale — mais profondément efficace.

Les retenues collinaires

Les retenues collinaires représentent une solution précieuse pour la gestion durable de l’eau, notamment dans les régions vallonnées, montagneuses ou soumises à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Ces infrastructures hydrauliques ont pour vocation de capter et stocker l’eau de ruissellement, permettant ainsi de réguler les flux hydriques et de constituer des réserves pour l’irrigation, la recharge des nappes phréatiques ou l’approvisionnement en eau potable dans certaines zones rurales. Le principe de fonctionnement est simple : une digue ou un petit barrage est construit dans un vallon ou une vallée secondaire afin de retenir l’eau de pluie et le ruissellement provenant des versants. Cette retenue peut être alimentée par des cours d’eau temporaires ou par des aménagements spécifiques, comme des canaux ou des systèmes de drainage. Elle comprend généralement un bassin de stockage, un dispositif de vidange (comme des vannes ou déversoirs) et un système d’alimentation.

Les usages sont multiples : elles servent à irriguer les cultures, à recharger les nappes phréatiques par infiltration progressive, à ralentir les crues et ainsi limiter les inondations, à constituer une réserve hydrique contre les sécheresses, voire à créer des habitats favorables à la biodiversité en générant de petites zones humides. Les avantages sont nombreux : elles favorisent une gestion plus résiliente et autonome de l’eau, permettent de valoriser les excédents en saison humide, s’intègrent relativement bien dans les paysages, et soutiennent le développement local des communautés agricoles. Fonctionnant sans énergie mécanique, elles offrent une solution passive, sobre et adaptée à des contextes de bifurcation écologique solides.

Cependant, leur mise en œuvre n’est pas exempte de limites. Les retenues collinaires peuvent perturber les écosystèmes locaux, notamment les cours d’eau en aval, entraîner des pertes d’eau par évaporation en climat chaud, ou encore voir leur capacité diminuer à cause de l’accumulation des sédiments. Elles peuvent également susciter des tensions entre usagers si les règles de gestion collective ne sont pas clairement établies. Des exemples d’application existent déjà : en Provence ou en Occitanie, elles soutiennent l’agriculture face à l’aridification ; en Espagne, elles font partie des stratégies de lutte contre la désertification ; en Afrique du Nord, elles sont utilisées dans les zones semi-arides pour sécuriser l’accès à l’eau.

Les pratiques agroécologiques et les couverts

Face à un stress hydrique chronique, voire à des sécheresses structurelles, la première ligne de défense du territoire ne se trouve ni dans les retenues ni dans les forages, mais dans le sol lui-même. Le couvert permanent des sols constitue l’une des réponses agroécologiques les plus efficaces et les plus résilientes pour conserver l’humidité, limiter l’évaporation et protéger la vie souterraine. Maintenir une couverture végétale continue — prairies permanentes, associations de cultures, engrais verts, légumineuses, mulchs — permet de créer un microclimat au ras du sol : l’air y est plus humide, la température plus stable, les pertes en eau divisées par deux ou trois. Sous cette couverture, la matière organique s’accumule, les racines et les mycorhizes restaurent la porosité, l’eau s’infiltre plus profondément et reste disponible plus longtemps.

Ce type de gestion transforme littéralement le sol en une éponge vivante, capable de traverser plusieurs semaines de sécheresse sans effondrement biologique. En reconstituant la structure grumeleuse, en limitant le travail mécanique et en favorisant les rotations longues, on accroît la capacité de rétention hydrique tout en réduisant la dépendance aux apports extérieurs. Dans les zones à très forte aridité, les couverts ligneux — arbres isolés, haies, haies-parcs — jouent un rôle complémentaire : ils freinent le vent, réduisent l’échauffement du sol et captent l’humidité atmosphérique. Cette stratégie, patiente et sobre, ne vise pas à “ajouter” de l’eau mais à retenir celle qui tombe. Elle traduit un basculement fondamental : passer d’une logique de captation à une logique de préservation, d’un usage de domination à un usage d’alliance. Dans un monde de plus en plus chaud, c’est la seule manière de redonner au sol sa fonction vitale : celle de conserver, nourrir et tempérer.

Le rechargement assisté des nappes phréatiques

Le rechargement artificiel des nappes est une pratique rare en France alors que d’autres États, déjà confrontés à de sévères stress hydriques, comme l’Australie, la Californie ou l’Espagne, disposent déjà de nombreuses installations. On notera que le groupe Suez a mis en œuvre des dispositifs de réinfiltration pour quelques villes des Yvelines et pour le syndicat des eaux du Dunkerquois. Sur la métropole de Lyon, qui utilise un champ captant (à Jonage), la réinfiltration d’eaux superficielles en nappe est alors intégrée à la filière de potabilisation et permet de soutenir le niveau de la nappe. Bref, à l’échelle de l’ensemble du territoire – et comme pour bien d’autres sujets – nous sommes en retard, très en retard.

Pourquoi va-t-il être nécessaire de développer les installations permettant le rechargement « artificiel » des nappes phréatiques ? Le constat est là : En France, le niveau de recharge des nappes devrait chuter de 10 % à 30 % d’ici à 2070, selon le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière).

Les causes sont multiples, mais pour rappel, le réchauffement / dérèglement climatique déclenche d’abord une augmentation sans précédent de la variabilité des précipitations, avec des pluies excessives en hiver dans les régions tempérées, des pics au printemps et des baisses très importantes durant l’été.

Ensuite, dans un contexte où les sols sont de moins en moins perméables (qu’ils soient bétonnés ou tassés par nos « magnifiques » mégatracteurs !), une concentration des pluies sur certaines périodes de l’année va dérégler les cycles que nous connaissions jusqu’à aujourd’hui. En effet, si nous avons des épisodes de pluies intenses, ces fortes pluies ne vont pas permettre de recharger les nappes, car une grande partie de l’eau de pluie va s’écouler rapidement à la surface, créant des ruissellements et des inondations plutôt que de s’infiltrer dans le sol.

Par ailleurs, il peut aussi y avoir d’autres phénomènes en jeu : lorsqu’une pluie est abondante mais qu’elle est suivie d’une période d’ensoleillement et de forte chaleur, une partie non négligeable de cette eau va s’évaporer avant de pouvoir s’infiltrer. Ce qui va considérablement retarder le rechargement de la nappe, d’autant plus si le sol est argileux ou constitué de roches imperméables. Avant d’aborder la question du rechargement « assisté » des nappes, il convient de préciser les étapes préalables.

D’abord, nous devons mieux connaître nos nappes. Comme le souligne Nathalie Dörfliger, directrice du programme « eaux souterraines et changement global » au BRGM (La Gazette des Communes, décembre 2019), pour mieux connaître ces nappes, il faut réaliser une surveillance élargie en suivant la qualité de l’eau, les débits et modéliser leur sensibilité aux variations climatiques. Ce dont ont besoin, ou vont avoir besoin très rapidement, les collectivités territoriales, ce sont d’outils d’aide à la décision pour faire les choix adéquats. Aujourd’hui, le BRGM assure le suivi du réseau national piézométrique avec 1650 points de forage, ce qui permet de connaître en temps réel l’état quantitatif des grandes nappes phréatiques exploitées, mais reste trop limité.

Bien que les cartes géo-hydrologiques actuelles fournissent des informations précieuses sur la distribution des nappes phréatiques, elles peuvent ne pas être suffisamment précises pour identifier les endroits spécifiques où recharger. Afin de pouvoir identifier les endroits appropriés où nous allons pouvoir recharger, de nouvelles études poussées sont prioritaires. Il s’agit d’acquérir une connaissance bien plus fine de la nature des formations géologiques, de la composition des roches et des sols, des fractures, des failles et des zones perméables. Mais c’est peut-être sur l’impact anthropique que de nouvelles études vont s’avérer urgentes, étant donné que les activités humaines telles que l’urbanisation, l’agriculture intensive et la gestion des eaux usées influencent la disponibilité et la qualité des eaux souterraines, et par conséquent, les possibilités de recharge des nappes.

Concernant le processus de rechargement en tant que tel, il faut distinguer deux problématiques :

- celle des techniques proprement dites (infiltrations progressives, injections sous pression…)

- et celle de la source des eaux (d’où provient l’eau que l’on va utiliser pour recharger une ou plusieurs nappes).

Commençons par les sources, car c’est le plus polémique. Schématiquement, nous pouvons identifier trois sources possibles :

1 ) Les eaux de surfaces, les eaux pluviales.

Il est possible de procéder par infiltration des eaux de surface : en aménageant des bassins de rétentions des eaux pluviales (ce qui n’a donc rien à voir avec les méga- bassines actuellement contestées à juste titre, puisque remplies en… puisant dans les nappes !). Ces bassins de rétention vont collecter les eaux ruisselant sur les surfaces imperméables (toits, routes, parkings…), puis les libérer lentement dans le sol. Dans cette option, l’eau peut aussi provenir d’une retenue collinaire.

2 ) Les eaux provenant de drainages agricoles.

Les eaux vont être collectées et infiltrées. « Petit souci » : encore faudrait-il que les eaux en question n’emportent pas avec elles l’ensemble des produits dits « phytosanitaires » (insecticides, fongicides herbicides), du moins si nous ne sommes pas encore passés à un système entièrement agroécologique. De plus, le drainage agricole entraîne la destruction de zones humides naturelles et d’habitats aquatiques. Il a donc un impact sur la biodiversité (les zones humides jouant un rôle crucial dans la régulation des cycles de l’eau, la filtration des contaminants et l’équilibre des écosystèmes). Ce n’est pas tout : le drainage peut provoquer une accélération de l’érosion des sols parce qu’il réduit leur capacité à retenir l’eau et les nutriments. D’où une aggravation possible de la fertilité des sols… Enfin, le drainage ressemble bien plus à une fuite en avant qu’à une solution, puisqu’il va contribuer à réduire les débits des rivières et donc… la diminution du niveau des nappes ! Sans compter les conflits d’usage entre les agriculteurs, les usagers de l’eau et les écosystèmes aquatiques…

Pire encore, il pourrait avoir un impact sur le changement climatique, en modifiant les flux des gaz à effet de serre dans les sols et les zones humides, en libérant du méthane et en réduisant la capacité de stockage de carbone dans les sols.

3 ) Les eaux usées traitées.

Les eaux usées domestiques ou industrielles peuvent être traitées pour éliminer les contaminants, puis infiltrées dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. « Petit souci » encore : utiliser des eaux usées, même « traitées », peut poser un sérieux problème en matière de qualité de l’eau et d’énergie nécessaire pour le traitement ! En France, le décret du 10 mars 2022 (complété par l’arrêté du 28 juillet 2022) permet désormais la réutilisation pour de nouveaux usages tels que des usages urbains (hydrocurage des réseaux d’assainissement, nettoyage des voiries, lutte contre les incendies…), des usages industriels ou bien, justement, la recharge des nappes. Ce décret concerne à la fois les eaux usées traitées urbaines et les eaux usées traitées industrielles. Il permet d’autoriser les projets pour une durée limitée à 5 ans au maximum (source).

Pour ce qui relève des techniques, on en identifie principalement deux :

Les méthodes par injections (plus ou moins rapides).

C’est l’injection d’eau dans des puits : dans ce cas, des eaux traitées ou des eaux pluviales vont être injectées directement dans les couches aquifères, sous pression. Ce qui nécessite de l’énergie mais il est envisageable d’alimenter les dispositifs en énergies renouvelables.

Les méthodes par infiltration lente :

– La méthode « indirecte » avec infiltration dans les lits de rivières ou les zones d’infiltration réactive, c’est-à-dire des zones spécialement conçues et aménagées à proximité des cours d’eau pour favoriser l’infiltration. On peut avoir également des barrages de retenue d’eau : ils sont construits le long des cours d’eau pour stocker l’eau de ruissellement et former des réservoirs artificiels. L’eau retenue peut ensuite être libérée lentement. Mais il faut bien évaluer les impacts possibles sur la biodiversité, qui ne sera pas neutre ! Ce type d’infrastructure peut massacrer la biodiversité locale, avec des pertes d’habitats naturels, la submersion de zones aquatiques, la rupture de corridors biologiques ou la modification des régimes hydrologiques. Cela dit, il est possible, à condition de faire les études préalables approfondies et en concevant des mesures d’atténuation, de construire ce type de dispositif à certains endroits (mais cela restera limité).

– Infiltration à partir de canaux d’irrigation : lorsque la région est agricole, ces canaux d’irrigation vont permettre de réintroduire l’eau d’irrigation excédentaire, en réduisant les déperditions par évaporation et drainage.

– Infiltration à partir de lagunes ou de zones humides artificielles : dernière option, aménager des lagunes ou des zones humides artificielles, en sachant que les problèmes posés ne seront pas du tout les mêmes selon que l’on entend récupérer des eaux usées (donc traitées préalablement) ou des eaux de pluies ou de ruissellement, comme nous l’avons vu précédemment. L’intérêt de ce dispositif est qu’il constitue un processus de filtration naturelle des contaminants.

Au final, ce sont bien les réservoirs d’eaux pluviales, les retenues collinaires, avec des méthodes d’infiltration soit par puits, soit par zones d’infiltration « douce » (zones d’infiltration réactives ou par les rivières) qui nous semblent être à privilégier, à concevoir et à mettre en œuvre le plus vite possible.

L’aménagement des nappes phréatiques artificielles

Les nappes phréatiques artificielles, également appelées REEPS (Réservoirs d’Eau Enterrés Plein de Sable), sont une innovation ingénieuse développée par l’ingénieur français Thierry Labrosse, installé à Madagascar. Face aux défis croissants liés à la sécheresse et à la raréfaction des ressources en eau, notamment dans les zones rurales, cette solution offre une méthode efficace pour stocker et préserver l’eau potable. Voir fondation-eng.org

Le principe du REEPS est inspiré des pratiques ancestrales et repose sur une conception simple mais efficace. Il s’agit de creuser un bassin souterrain dont le fond est étanchéifié à l’aide d’une bâche géosynthétique. Ce bassin est ensuite rempli de sable ou de pouzzolane, une roche volcanique poreuse aux propriétés filtrantes. L’eau, généralement issue de sources ou de ruissellements, est stockée dans les interstices du matériau filtrant. Ce système permet non seulement de conserver l’eau à l’abri de la lumière et des contaminants, mais aussi de maintenir sa potabilité grâce aux propriétés naturelles de filtration du sable ou de la pouzzolane.

Une application concrète de cette technologie a été réalisée dans le village de Beaumont, en Ardèche, France. Confrontée à des pénuries d’eau récurrentes, notamment en période estivale où la population augmente considérablement, la commune a mis en place un réservoir de 600 m³ utilisant de la pouzzolane locale. Ce réservoir est alimenté en hiver et au printemps, périodes où l’eau est abondante, et permet de fournir entre 10 et 15 m³ d’eau par jour durant l’été, répondant ainsi aux besoins accrus de la population. Le coût de cette installation, estimé à 84 000 euros, a été partiellement financé par l’État et le département, illustrant la viabilité économique de cette solution. Voir wedemain.fr

Le REEPS présente plusieurs avantages notables : il est peu coûteux, facile à construire avec des matériaux locaux, et offre une grande durabilité, la bâche géosynthétique pouvant durer jusqu’à deux siècles lorsqu’elle est protégée du soleil. De plus, en stockant l’eau de manière souterraine, il réduit les pertes par évaporation et protège la ressource des pollutions extérieures. Cette technologie a déjà été mise en œuvre avec succès à Madagascar, où elle a permis de construire des dizaines de réservoirs, et elle est désormais reconnue par des organisations internationales telles que l’ONU et Action contre la Faim.

En somme, les nappes phréatiques artificielles représentent une solution prometteuse pour la gestion durable de l’eau, particulièrement adaptée aux zones confrontées à des stress hydriques. Elles combinent des techniques simples et éprouvées avec des matériaux naturels, offrant ainsi une réponse efficace et accessible aux défis posés par le changement climatique et la croissance démographique.

Les techniques de récupération des eaux de rosées

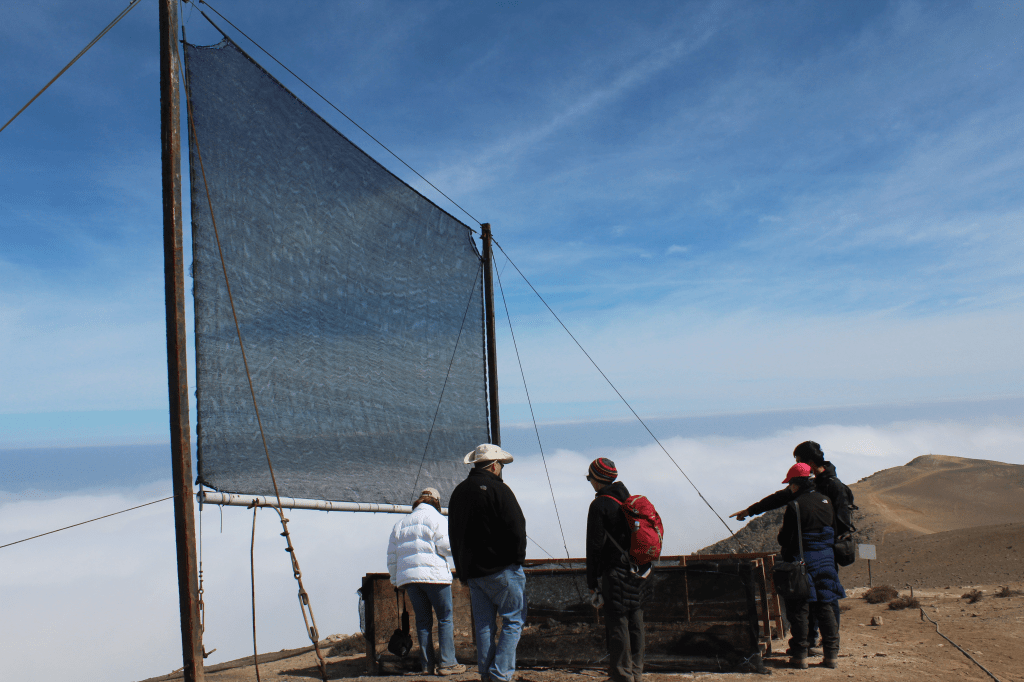

Dans des conditions qui deviendraient bien plus difficiles encore, des systèmes d’une autre nature pourraient être utilisés. Là où les précipitations deviennent rares ou trop erratiques, l’humidité résiduelle de l’air — brouillard, rosée, vapeur atmosphérique — peut devenir une ressource précieuse. La récupération de l’eau de rosée ou de l’humidité ambiante repose sur des principes physiques simples : la condensation et la capillarité. Plusieurs dispositifs peuvent être mis en œuvre localement, sans recours à une technologie lourde. Les plus connus sont les filets à brouillard, tendus entre deux mâts, qui capturent les gouttelettes en suspension dans l’air : l’eau ruisselle ensuite le long des fibres vers une gouttière, puis un récipient.

D’autres systèmes s’appuient sur la géométrie et les matériaux pour condenser la vapeur en gouttelettes, comme les tours Warka : des structures légères, aérées, souvent en bambou ou en fibres végétales, à l’intérieur desquelles l’air circule, se refroidit, et condense naturellement l’humidité, récupérée dans un réservoir situé à la base. Dans certains contextes arides, ces tours ont montré leur capacité à produire entre 10 et 50 litres d’eau par jour (100 L dans les conditions les plus favorables).

Même si ces volumes restent modestes, ils peuvent faire la différence pour des usages ponctuels : abreuvement, jardin nourricier, réserve d’appoint ou usage collectif. Il est aussi possible d’intégrer des surfaces de condensation sur des toitures, des parements en inox ou en pierre, voire des textiles spécifiques. Ces dispositifs, parfois hérités de savoir-faire anciens (comme les collecteurs de rosée des civilisations andines ou berbères), peuvent être réinterprétés dans une logique low-tech, mutualisée, pour renforcer l’autonomie hydrique des micro-communautés rurales ou périurbaines. Ce sont des gestes simples, reproductibles, qui revalorisent l’invisible : non plus l’eau qui tombe, mais l’eau qui passe.

___________________________

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Rapport BRGM – Recharge artificielle des eaux souterraines (PDF)

Synthèse technique et perspectives pour la recharge artificielle des nappes (techniques, contraintes, exemples).

Note technique Eau-France – Recharge maîtrisée d’aquifères (PDF)

Document centré sur les techniques de recharge maîtrisée utilisées en France pour soutenir les nappes sollicitées.

Tours Warka (collecte d’eau dans l’air)

Site officiel du projet Warka Water – Présente le concept, les prototypes et la philosophie de la tour qui récolte l’eau atmosphérique (pluie, brouillard, rosée) pour des communautés rurales.

Filets à brouillard : « Une technologie révolutionnaire contre la pénurie d’eau »

Quand on pense approvisionnement en eau, le brouillard n’est pas la première chose qui vient à l’esprit. Mais une nouvelle technologie avant-gardiste appelée CloudFisher® offre aux communautés confrontées à de graves pénuries d’eau dans les régions arides, montagneuses et côtières où le brouillard est fréquent, une source d’eau potable abordable et durable.